血红蛋白D病 血液科

血红蛋白D病

http://15130.dis.999120.net 继续提问

家族性红细胞增多症 血液科

家族性红细胞增多症;氧亲和力增高血红蛋白

http://15131.dis.999120.net 继续提问

不稳定血红蛋白病 血液科

不稳定血红蛋白病;不稳定性血红蛋白病

http://15132.dis.999120.net 继续提问

中毒性高铁血红蛋白血症 血液科

中毒性高铁血红蛋白血症

http://15133.dis.999120.net 继续提问

遗传性高铁血红蛋白血症 血液科

遗传性高铁血红蛋白血症

http://15134.dis.999120.net 继续提问

硫化血红蛋白血症 血液科

硫化血红蛋白血症;硫血红蛋白血症

http://15135.dis.999120.net 继续提问

阵发性睡眠性血红蛋白尿 血液科

阵发性睡眠性血红蛋白尿;发作性睡眠性血经蛋白尿;马-米二氏综合征;阵发性夜间血红蛋白尿;阵发性夜间血红蛋白尿(并有贫血);阵发性夜间血红蛋白尿症

http://15136.dis.999120.net 继续提问

骨髓病性贫血 血液科

骨髓病性贫血;骨髓浸润性贫血

http://15137.dis.999120.net 继续提问

溶血性贫血 血液科

溶血性贫血

http://15138.dis.999120.net 继续提问

新生儿ABO溶血症 血液科

新生儿ABO溶血病;ABOhemolyticdiseaseofnewborn;新生儿ABO溶血症

http://15139.dis.999120.net 继续提问

遗传性球形红细胞增多症 血液科

遗传性球形红细胞增多症

http://15141.dis.999120.net 继续提问

遗传性椭圆形红细胞增多症 血液科

遗传性椭圆形红细胞增多症

http://15142.dis.999120.net 继续提问

口形红细胞增多症 血液科

口形红细胞增多症;口形红细胞增多

http://15143.dis.999120.net 继续提问

镰状细胞贫血 血液科

镰状细胞贫血;镰状细胞性贫血

http://15144.dis.999120.net 继续提问

遗传性干瘪红细胞增多症 血液科

遗传性干瘪红细胞增多症;遗传性干瘪细胞增多症

http://15145.dis.999120.net 继续提问

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症 血液科

葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

http://15146.dis.999120.net 继续提问

嘧啶5′-核苷酸缺乏症 血液科

嘧啶5′-核苷酸缺乏症

http://15147.dis.999120.net 继续提问

葡萄糖磷酸异构酶缺乏症 血液科

葡萄糖磷酸异构酶缺乏症;葡糖磷酸异构酶缺乏症

http://15148.dis.999120.net 继续提问

己糖激酶缺乏症 血液科

己糖激酶缺乏症;己糖激酶缺陷症

http://15149.dis.999120.net 继续提问

丙酮酸激酶缺乏症 血液科

丙酮酸激酶缺乏症

http://15150.dis.999120.net 继续提问

温抗体型自身免疫性溶血性贫血 血液科

温抗体型自身免疫性溶血性贫血

http://15151.dis.999120.net 继续提问

冷抗体型自身免疫性溶血性贫血 血液科

冷抗体型自身免疫性溶血性贫血

http://15152.dis.999120.net 继续提问

冷凝集素综合征 血液科

冷凝集素综合征;冷凝集素综合症

http://15153.dis.999120.net 继续提问

创伤性心源性溶血性贫血 血液科

创伤性心源性溶血性贫血;创伤性心脏性溶血性贫血

http://15156.dis.999120.net 继续提问

行军性血红蛋白尿 血液科

行军性血红蛋白尿;exercisehemoglobinuria;步行性血红蛋白尿;行军性血红蛋白尿症;运动性血红蛋白尿症

http://15157.dis.999120.net 继续提问

微血管病性溶血性贫血 血液科

微血管病性溶血性贫血;微血管性溶血性贫血

http://15158.dis.999120.net 继续提问

高温引起的溶血性贫血 血液科

高温引起的溶血性贫血

http://15159.dis.999120.net 继续提问

砷化氢引起的溶血性贫血 血液科

砷化氢引起的溶血性贫血;AsH3引起的溶血性贫血

http://15160.dis.999120.net 继续提问

铅中毒引起的溶血性贫血 血液科

铅中毒引起的溶血性贫血

http://15161.dis.999120.net 继续提问

铜中毒引起的溶血性贫血 血液科

铜中毒引起的溶血性贫血

http://15162.dis.999120.net 继续提问

溶血尿毒综合征 血液科

溶血尿毒症综合征;溶血-尿毒症综合征;溶血尿毒症综合症;溶血尿毒综合征;溶血性尿毒性综合征

http://15163.dis.999120.net 继续提问

继发于严重肝疾患的棘红细胞增多症 血液科

继发于严重肝疾患的棘红细胞增多症

http://15164.dis.999120.net 继续提问

遗传性粪卟啉病 血液科

遗传性粪卟啉病;遗传性粪卟啉症

http://15165.dis.999120.net 继续提问

混合型卟啉病 血液科

混合型卟啉病;杂色卟啉病

http://15166.dis.999120.net 继续提问

迟发性皮肤卟啉病 血液科

迟发性皮肤卟啉病;土耳其卟啉病;症状性卟啉病

http://15167.dis.999120.net 继续提问

红细胞生成性卟啉病 血液科

红细胞生成性卟啉病;congenitalerythropoieticporphyria;先天性光敏感性卟啉病;先天性红细胞生成性卟啉病;遗传性红细胞生成性卟啉症;Gunther病;红细胞生成卟啉;红细胞生成性尿卟啉病

http://15168.dis.999120.net 继续提问

原卟啉病 血液科

原卟啉病;红细胞肝性卟啉病;原卟啉症

http://15169.dis.999120.net 继续提问

急性间歇性卟啉病 血液科

急性间歇性卟啉病;急性间歇性血紫质病

http://15170.dis.999120.net 继续提问

缺铁性贫血 血液科

缺铁性贫血

http://15171.dis.999120.net 继续提问

真性红细胞增多症 血液科

真性红细胞增多症;红细胞增多;红细胞增多症;真性红细胞增多

http://15172.dis.999120.net 继续提问

继发性红细胞增多症 血液科

继发性红细胞增多症;继发性红细胞增多

http://15173.dis.999120.net 继续提问

相对性红细胞增多症 血液科

相对性红细胞增多症

http://15174.dis.999120.net 继续提问

遗传性铁粒幼细胞性贫血 血液科

遗传性铁粒幼细胞性贫血;遗传性高铁成红细胞性贫血;遗传性铁粒幼红细胞性贫血

http://15175.dis.999120.net 继续提问

继发性铁粒幼细胞性贫血 血液科

继发性铁粒幼细胞性贫血;继发性铁粒幼细胞贫血

http://15176.dis.999120.net 继续提问

骨髓-胰腺综合征 血液科

骨髓-胰腺综合征;Pearson综合征;骨髓-胰腺综合症

http://15177.dis.999120.net 继续提问

血色病 血液科

血色病;古铜色糖尿病;色素性肝硬化;血色素沉着症;遗传性血色病;原发性铁负荷过多

http://15178.dis.999120.net 继续提问

特发性肺含铁血黄素沉着症 血液科

特发性肺含铁血黄素沉着症;Ceelen病;特发性肺含铁血黄素沉积;特发性肺含铁血黄素沉积症;特发性肺褐色硬变综合征;原发性肺含铁血黄素沉积症

http://15179.dis.999120.net 继续提问

巨幼细胞性贫血 血液科

巨幼细胞性贫血;恶性贫血;巨幼红细胞性贫血;巨幼贫;巨幼细胞贫血

http://15180.dis.999120.net 继续提问

先天性无转铁蛋白血症 血液科

先天性无转铁蛋白血症;先天性转铁蛋白缺乏症

http://15181.dis.999120.net 继续提问

坏血病 血液科

维生素C缺乏病;scurvy;坏血病;维生素C缺乏症;scorbutus;ascorbicaciddeficiency;avitaminosisC;坏血症;抗坏血酸缺乏;抗坏血酸缺乏病;维生素C营养缺陷病

http://15182.dis.999120.net 继续提问

再生障碍性贫血 血液科

再生障碍性贫血;再障

http://15183.dis.999120.net 继续提问

中性粒细胞减少症 血液科

中性粒细胞减少症;嗜中性白细胞减少症;嗜中性白血球减少症

http://15184.dis.999120.net 继续提问

急性粒细胞缺乏 血液科

急性粒细胞缺乏;急性粒细胞缺乏症;维-舒二氏病

http://15185.dis.999120.net 继续提问

先天性白细胞颗粒异常综合征 血液科

先天性白细胞颗粒异常综合征;Chediak-Higashisyndrome;Chediak-Higashi综合征;白细胞颗粒异常综合征;白细胞异常色素减退综合征;白细胞异常色素减退综合症;切-东二氏综合病;切-东二氏综合征;切-东综合病;切-东综合征;切-希二氏征;切-希征;先天性白细胞颗粒异常症候群;先天性白细胞颗粒异常综

http://15186.dis.999120.net 继续提问

懒惰白细胞综合征 血液科

懒惰白细胞综合征;neutrophilparalysis;懒白细胞综合征;懒惰白细胞综合症;中性粒细胞麻痹

http://15187.dis.999120.net 继续提问

髓过氧化物酶缺乏症 血液科

髓过氧化物酶缺乏症;髓过氧化物酶缺陷

http://15188.dis.999120.net 继续提问

白细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症 血液科

白细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症

http://15189.dis.999120.net 继续提问

C5功能不全综合征 血液科

C5功能不全综合征;C5功能不全综合症;家族性C5功能缺陷

http://15190.dis.999120.net 继续提问

原发性巨球蛋白血症 血液科

原发性巨球蛋白血症;Waldenström巨球蛋白血症;华氏巨球蛋白血症

http://15191.dis.999120.net 继续提问

反应性浆细胞增多症 血液科

反应性浆细胞增多症;反应性浆细胞增多

http://15192.dis.999120.net 继续提问

噬血细胞综合征 血液科

反应性组织细胞增多症;反应性组织细胞增生;噬血细胞综合征;噬血综合征

http://15193.dis.999120.net 继续提问

原发性单克隆免疫球蛋白病 血液科

原发性单克隆免疫球蛋白病;benignmonoclonalimmunoglobulinopathy;MIUS;monoclonalimmunoglobulinopathyofunknownsignificance;良性单克隆免疫球蛋白病;意义不明性单克隆免疫球蛋白病;原发性单克隆丙种球蛋白病;原发性单克隆免疫球蛋白血症;原因不明的单克隆免疫球蛋白增多症

http://15194.dis.999120.net 继续提问

继发性单克隆免疫球蛋白病 血液科

继发性单克隆免疫球蛋白病;伴发于非浆细胞性疾病的单克隆免疫球蛋白血症继发性单克隆丙球蛋白病;继发性单克隆免疫球蛋白血症

http://15195.dis.999120.net 继续提问

淀粉样变 血液科

淀粉样变性;amyloiddegeneration;淀粉样变;淀粉样变性病;amyloidthesaurismosis;baconydegeneration;cellulosedegeneration;chitinousdegeneration;gammaloidosis;glassyswelling;hyaloiddegeneration;lardaceousdegeneration;waxydegeneration;淀粉贮积病;淀粉样

http://15196.dis.999120.net 继续提问

血管免疫母细胞性淋巴结病 血液科

血管免疫母细胞性淋巴结病;AILDwithdysproteinmia;lymphogranulomatosisX;淋巴肉芽肿X;血管免疫母细胞性淋巴结病伴异常蛋白血症

http://15197.dis.999120.net 继续提问

Castleman病 血液科

Castleman病;vascularfollicularlymphnodehyperplasia;巨大淋巴结增生;血管滤泡性淋巴结样增生

http://15198.dis.999120.net 继续提问

恶性组织细胞病 血液科

恶性组织细胞病;T细胞淋巴瘤;恶性网状细胞病;恶性组织细胞增生症;恶组;非白血病网状内皮细胞增生症;淋巴网状肿瘤病;网状细胞白血病;组织细胞性髓性网状细胞增生症

http://15199.dis.999120.net 继续提问

朗格汉斯组织细胞增多症 血液科

朗格汉斯组织细胞增多症;Letterer-Siwedisease;LSD;勒-雪病;组织细胞增多症X

http://15200.dis.999120.net 继续提问

中性粒细胞增多症 血液科

中性粒细胞增多症;中性白细胞增多症

http://15201.dis.999120.net 继续提问

嗜碱性粒细胞增多症 血液科

嗜碱性粒细胞增多症;嗜碱性粒细胞增多

http://15202.dis.999120.net 继续提问

嗜酸粒细胞增多症 血液科

嗜酸粒细胞增多症;嗜酸粒细胞多

http://15203.dis.999120.net 继续提问

特发性嗜酸性粒细胞增多综合征 血液科

特发性嗜酸性粒细胞增多综合征;特发性嗜酸性粒细胞增多综合症;高嗜酸粒细胞综合征;特发性嗜酸粒细胞增多综合征

http://15204.dis.999120.net 继续提问

肺嗜酸性粒细胞浸润症 血液科

肺嗜酸性粒细胞浸润症;eosinophiliclungdisease;肺伴有嗜酸细胞增多肺浸润;嗜酸细胞性肺;嗜酸性粒细胞性肺疾病

http://15205.dis.999120.net 继续提问

急性嗜酸性粒细胞性肺炎 血液科

急性嗜酸性粒细胞性肺炎;急性嗜酸粒细胞肺炎

http://15206.dis.999120.net 继续提问

慢性嗜酸性粒细胞性肺炎 血液科

慢性嗜酸性粒细胞性肺炎;prolongedeosinophiliapneumonia;慢性粒细胞性肺炎;慢性嗜酸性肺炎;迁延型嗜酸粒细胞增多症;迁延性肺嗜酸性粒细胞浸润症

http://15207.dis.999120.net 继续提问

单纯性肺嗜酸性粒细胞浸润症 血液科

单纯性肺嗜酸性粒细胞浸润症;Löffler’ssyndrome;Löffler综合征

http://15208.dis.999120.net 继续提问

热带性肺嗜酸性粒细胞浸润症 血液科

热带性肺嗜酸性粒细胞浸润症;Weingarten综合征;热带肺嗜酸细胞增多;热带嗜曙红细胞增多症

http://15209.dis.999120.net 继续提问

嗜酸细胞性胃肠炎 血液科

嗜酸细胞性胃肠炎;嗜酸粒细胞性胃肠炎;嗜酸性粒细胞性胃肠炎

http://15210.dis.999120.net 继续提问

原发性骨髓纤维化 血液科

原发性骨髓纤维化

http://15211.dis.999120.net 继续提问

继发性骨髓纤维化 血液科

继发性骨髓纤维化

http://15212.dis.999120.net 继续提问

艾滋病 血液科

获得性免疫缺陷综合征;AIDS;艾滋病;获得性免疫缺陷综合症;获得性免疫功能丧失症;HIV感染

http://15213.dis.999120.net 继续提问

脾功能亢进 血液科

脾功能亢进;脾机能亢进

http://15214.dis.999120.net 继续提问

戈谢病 血液科

戈谢病;家族性脾性贫血;葡萄糖脑苷脂病;葡萄糖脑苷脂酶缺乏症;cerebrosidelipoidosis;cerebrosidosis;familialsplenicanemia;Gaucher病;glucosylceramidelipoidosis;戈谢脾肿大;脑甙病;脑甙沉积病;脑苷脂沉积病;脑苷脂沉积症;脑苷脂网状内皮细胞病;葡萄糖脑酰胺沉

http://15215.dis.999120.net 继续提问

尼曼-皮克病 血液科

尼曼-皮克病;Niemann-Pick病;sphingomyelinstoragedisease;类脂组织细胞增多症;尼曼-皮克二氏病;尼-皮病;尼-皮二氏病;神经磷脂单核巨噬细胞病;神经磷脂贮积病;神经鞘磷脂沉积病;神经鞘磷脂积累病;sphingomyelinosis;神经鞘髓磷脂代谢障碍;niemann-pick’sdisease;鞘磷脂

http://15216.dis.999120.net 继续提问

移植后淋巴增殖性疾病 血液科

移植后淋巴增殖性疾病;移植后淋巴增生性障碍

http://15217.dis.999120.net 继续提问

窦性组织细胞增生伴巨大淋巴结病 血液科

窦性组织细胞增生伴巨大淋巴结病;Rosai-Dorfman综合征;窦组织细胞增多症伴有大块性淋巴结病

http://15219.dis.999120.net 继续提问

原发免疫性疾病相关的淋巴增殖性疾病 血液科

原发免疫性疾病相关的淋巴增殖性疾病

http://15220.dis.999120.net 继续提问

高免疫球蛋白E综合征 血液科

高免疫球蛋白E综合征;Buckley综合征;granulomatousdiseasevariant;hyperimmunoglobulinemiaEsyndrome;Job综合征;高IgE综合征;高免疫球蛋白E血症综合征;高免疫球蛋白E综合症;慢性肉芽肿病变异型;姚皮炎综合征

http://15221.dis.999120.net 继续提问

传染性淋巴细胞增多症 血液科

传染性淋巴细胞增多症

http://15222.dis.999120.net 继续提问

慢性肉芽肿病 血液科

慢性肉芽肿病;儿童慢性肉芽肿;慢性肉芽肿性疾病

http://15223.dis.999120.net 继续提问

坏死性结节病样肉芽肿病 血液科

坏死性结节病样肉芽肿病

http://15224.dis.999120.net 继续提问

重链病 血液科

重链病;heavy-chaindisease;Fc段病;Franklin病;Seligmann病;α重链病;γ重链病;μ重链病

http://15225.dis.999120.net 继续提问

急性白血病 血液科

急性淋巴细胞白血病;急淋;急性成淋巴细胞性白血病;ALL;急性白血病

http://15226.dis.999120.net 继续提问

大颗粒淋巴细胞白血病 血液科

大颗粒淋巴细胞白血病;Tγ淋巴细胞增殖性疾病;T慢性淋巴细胞白血病;伴颗粒淋巴细胞的淋巴细胞增殖性疾病;大颗粒淋巴细胞性白血病

http://15227.dis.999120.net 继续提问

肥大细胞白血病 血液科

肥大细胞白血病;组织嗜碱细胞白血病

http://15228.dis.999120.net 继续提问

浆细胞白血病 血液科

浆细胞白血病;浆细胞性白血病;Plasmacyticleukemia;PCL

http://15229.dis.999120.net 继续提问

嗜酸性粒细胞白血病 血液科

嗜酸性粒细胞白血病;嗜酸细胞性白血病

http://15230.dis.999120.net 继续提问

先天性白血病 血液科

先天性白血病;congenitalleukemi;CL

http://15232.dis.999120.net 继续提问

脑白 血液科

中枢神经系统白血病;脑白

http://15233.dis.999120.net 继续提问

继发性白血病 血液科

继发性白血病;t-MDS/AML;治疗相关骨髓增生异常综合征/急性髓系白血病

http://15234.dis.999120.net 继续提问

淋巴瘤细胞白血病 血液科

淋巴瘤细胞白血病;LSL;lymphosarcomacellleukemia;淋巴肉瘤细胞白血病

http://15235.dis.999120.net 继续提问

成人T细胞性白血病 血液科

成人T细胞白血病;成人T细胞性白血病;成人型T细胞性白血病;adultT-cellleukemia/lymphoma;成人T细胞白血病/淋巴瘤

http://15236.dis.999120.net 继续提问

急性髓细胞白血病 血液科

急性髓细胞白血病;ANLL;急非淋;急粒;急性非淋巴细胞白血病;急性髓细胞性白血病

http://15237.dis.999120.net 继续提问

低增生性急性白血病 血液科

低增生性急性白血病;白血病前期;冒烟性白血病;HAL

http://15238.dis.999120.net 继续提问

类白血病反应 血液科

类白血病反应;白血病样反应

http://15239.dis.999120.net 继续提问

急性杂合性白血病 血液科

急性杂合性白血病;acutemixedleukemia;急性混合细胞白血病;杂交性急性白血病

http://15240.dis.999120.net 继续提问

老年急性白血病 血液科

老年急性白血病;senileacuteleucemia

http://15241.dis.999120.net 继续提问

急性早幼粒细胞白血病 血液科

急性早幼粒细胞白血病;急性前髓细胞性白血病;急性早幼粒细胞性白血病;APL

http://15242.dis.999120.net 继续提问

幼淋巴细胞白血病 血液科

幼淋巴细胞白血病;前淋巴细胞性白血病;幼淋巴细胞性白血病

http://15243.dis.999120.net 继续提问

毛细胞白血病 血液科

毛细胞白血病;毛细胞性白血病;白血病样网状内皮细胞增生;多毛细胞白血病;hairy-cellleukemia

http://15244.dis.999120.net 继续提问

慢性粒细胞白血病 血液科

慢性髓细胞白血病;慢粒;慢性粒细胞白血病;慢性粒细胞性白血病;慢性髓细胞性白血病

http://15245.dis.999120.net 继续提问

慢性淋巴细胞白血病 血液科

慢性淋巴细胞白血病;慢淋;慢性淋巴细胞性白血病;CLL

http://15246.dis.999120.net 继续提问

恶性淋巴瘤 血液科

恶性淋巴瘤

http://15247.dis.999120.net 继续提问

霍奇金病 血液科

霍奇金病;何杰金病;霍奇金淋巴病;淋巴肉芽肿;淋巴网状细胞瘤;帕-斯病;Hodgkin'sdisease;何杰金氏病

http://15248.dis.999120.net 继续提问

原发性皮肤B细胞淋巴瘤 血液科

原发性皮肤B细胞淋巴瘤;primarycutaneousB-celllymphoma

http://15249.dis.999120.net 继续提问

蕈样真菌病和Sezary综合征 血液科

蕈样真菌病和Sezary综合征;蕈样霉菌病和Sezary综合征;蕈样肉芽肿病和Sezary综合征;蕈样真菌病和Sezary综合症

http://15250.dis.999120.net 继续提问

原发性渗出性淋巴瘤 血液科

原发性渗出性淋巴瘤;lymphomaprimaryeffusion;primaryeffusionlymphoma

http://15251.dis.999120.net 继续提问

皮下脂膜炎性T细胞淋巴瘤 血液科

皮下脂膜炎性T细胞淋巴瘤;皮下脂膜炎性T-细胞淋巴瘤;subcutaneouspanniculitictcelllymphoma

http://15252.dis.999120.net 继续提问

获得性免疫缺陷综合征相关淋巴瘤 血液科

获得性免疫缺陷综合征相关淋巴瘤;艾滋病相关淋巴瘤;获得性免疫缺损综合征相关淋巴瘤

http://15253.dis.999120.net 继续提问

原发性骨淋巴瘤 血液科

原发性骨淋巴瘤;原发性骨网状细胞肉瘤;primarylymphomaofbone

http://15255.dis.999120.net 继续提问

淋巴瘤样肉芽肿 血液科

淋巴瘤样肉芽肿;淋巴瘤样肉芽肿病;polymorphicreticulosis;多形性网状细胞增生症;恶性血管炎和肉芽肿病;血管中心性淋巴瘤;血管中心性免疫增殖性病变;多形网状细胞增多

http://15256.dis.999120.net 继续提问

肺假性淋巴瘤 血液科

肺假性淋巴瘤;nodularlymphoidhyperplasia;假淋巴瘤;结节性淋巴组织样增生;肺假淋巴瘤;结节性淋巴组织增生

http://15257.dis.999120.net 继续提问

非霍奇金淋巴瘤 血液科

非霍奇金淋巴瘤;非何杰金淋巴瘤;非霍奇金恶性淋巴肿瘤;NHL

http://15258.dis.999120.net 继续提问

黏膜相关样组织淋巴瘤 血液科

黏膜相关样组织淋巴瘤;粘膜相关样组织淋巴瘤;黏膜相关样组织淋巴腺瘤;粘膜相关样组织淋巴腺瘤

http://15259.dis.999120.net 继续提问

原发性乳腺淋巴瘤 血液科

原发性乳腺淋巴瘤

http://15260.dis.999120.net 继续提问

原发性中枢神经系统淋巴瘤 血液科

原发性中枢神经系统淋巴瘤;网状细胞肉瘤;小神经胶质细胞瘤;血管旁肉瘤

http://15261.dis.999120.net 继续提问

睾丸淋巴瘤 血液科

睾丸淋巴瘤;testiclymphadenoma;睾丸淋巴腺瘤

http://15262.dis.999120.net 继续提问

原发性鼻腔淋巴瘤 血液科

原发性鼻腔淋巴瘤

http://15263.dis.999120.net 继续提问

原发性心脏淋巴瘤 血液科

原发性心脏淋巴瘤

http://15265.dis.999120.net 继续提问

坏死性淋巴结炎 血液科

组织细胞坏死性淋巴结炎;Kikuchi-Fujimoto病;Kikuchi病;病毒性淋巴结炎;坏死性淋巴结炎;亚急性淋巴结炎

http://15266.dis.999120.net 继续提问

传染性单核细胞增多症 血液科

传染性单核细胞增多症;传染性单核细胞增多;acutebenignlymphoblastosis;acutelymphadenosis;febrisglandularis;lymphaticreaction;mononucleosisinfectiosa;Pfeiffer'sdisease;Turck'ssyndrome;发否病;发否氏病;急性良性成淋巴细胞增多症;急性淋巴组织增生;特克综合征

http://15267.dis.999120.net 继续提问

多发性骨髓瘤 血液科

多发性骨髓瘤;Kahler病;骨髓瘤;赫珀特病;赫珀特氏病;浆细胞骨髓瘤

http://15268.dis.999120.net 继续提问

过敏性紫癜 血液科

过敏性紫癜;anaphylacticpurpura;Henoch-Schonleinsyndrome;亨诺-许兰综合征;急性血管性紫癜;anaphylactoidpurpura;Henoch-Schonlein紫癜;变态反应性紫癜;变应性紫瘢;葡萄疫;血风疮;Henoch-Schonlein综合征;出血性毛细血管中毒症

http://15269.dis.999120.net 继续提问

肝素诱导性血小板减少症 血液科

肝素诱导性血小板减少症;肝素诱发的血小板减少症

http://15270.dis.999120.net 继续提问

海绵状血管瘤血小板减少综合征 血液科

海绵状血管瘤血小板减少综合征;海绵状血管瘤血小板减少综合症

http://15271.dis.999120.net 继续提问

血小板促凝活性异常 血液科

血小板促凝活性异常;Scott综合征;血小板第3因子缺陷症;血小板第Ⅲ因子缺陷症

http://15272.dis.999120.net 继续提问

血栓性血小板减少性紫癜 血液科

血栓性血小板减少性紫癜;血栓形成性血小板减少性紫癜

http://15273.dis.999120.net 继续提问

血小板无力症 血液科

血小板无力症;Glanzmannthrombasthenia;Glanzmann病;GT;血小板功能不全;血小板机能不全

http://15274.dis.999120.net 继续提问

巨大血小板病 血液科

巨大血小板病;Bernard-Soulier综合征

http://15275.dis.999120.net 继续提问

α-贮存池病 血液科

α-贮存池病;α-储存池病;α-贮存库病;灰色血小板综合征

http://15276.dis.999120.net 继续提问

δ-贮存池病 血液科

δ-贮存池病;δ-储存池病;δ-贮存库病

http://15277.dis.999120.net 继续提问

血友病A 血液科

血友病甲;血友病A

http://15278.dis.999120.net 继续提问

血友病乙 血液科

血友病乙;Christmas病;血浆凝血激酶成分缺乏症;血友病B;遗传性因子Ⅸ缺乏症

http://15279.dis.999120.net 继续提问

获得性血友病 血液科

获得性血友病

http://15280.dis.999120.net 继续提问

血小板型假性血管性血友病 血液科

血小板型假性血管性血友病;假性血管性血友病;血小板型血管性血友病

http://15281.dis.999120.net 继续提问

新生儿出血症 血液科

新生儿出血症;hemorrhagicdiseaseofnewborn;新生儿出血病;新生儿低凝血酶原血症;新生儿黑便;新生儿自然出血症

http://15282.dis.999120.net 继续提问

遗传性凝血酶原缺乏 血液科

遗传性凝血酶原缺乏;遗传性凝血因子Ⅱ缺乏

http://15283.dis.999120.net 继续提问

遗传性凝血因子Ⅴ缺乏症 血液科

遗传性凝血因子Ⅴ缺乏症;遗传性凝血因子Ⅴ缺乏

http://15284.dis.999120.net 继续提问

遗传性凝血因子Ⅶ缺乏 血液科

遗传性凝血因子Ⅶ缺乏

http://15285.dis.999120.net 继续提问

遗传性凝血因子Ⅹ缺乏 血液科

遗传性凝血因子Ⅹ缺乏

http://15286.dis.999120.net 继续提问

遗传性凝血因子Ⅺ缺乏 血液科

遗传性凝血因子Ⅺ缺乏;血友病C

http://15287.dis.999120.net 继续提问

遗传性凝血因子ⅩⅢ缺乏 血液科

遗传性凝血因子ⅩⅢ缺乏

http://15288.dis.999120.net 继续提问

遗传性出血性毛细血管扩张 血液科

遗传性出血性毛细血管扩张;Rendu-Osler-Weber病;telangiectasiahereditariahaemorrhagica;遗传性出血性毛细血管扩张症;Osler-Rendu-Weber综合征;遗传性毛细血管扩张症

http://15289.dis.999120.net 继续提问

遗传性纤维蛋白原缺乏症 血液科

遗传性纤维蛋白原缺乏症;遗传性纤维蛋白原因子Ⅰ缺乏症;遗传性因子Ⅰ缺乏症

http://15290.dis.999120.net 继续提问

遗传性异常纤维蛋白原血症 血液科

遗传性异常纤维蛋白原血症

http://15291.dis.999120.net 继续提问

遗传性抗凝血酶Ⅲ缺乏症 血液科

遗传性抗凝血酶Ⅲ缺乏症

http://15292.dis.999120.net 继续提问

遗传性蛋白C缺陷症 血液科

遗传性蛋白C缺陷症;遗传性蛋白C缺乏症

http://15293.dis.999120.net 继续提问

遗传性蛋白S缺陷症 血液科

遗传性蛋白S缺陷症

http://15294.dis.999120.net 继续提问

抗活化的蛋白C症 血液科

抗活化的蛋白C症;APC抵抗

http://15295.dis.999120.net 继续提问

获得性维生素K依赖性凝血因子异常 血液科

获得性维生素K依赖性凝血因子异常

http://15296.dis.999120.net 继续提问

获得性循环抗凝物质增多症 血液科

获得性循环抗凝物质增多症

http://15297.dis.999120.net 继续提问

严重肝病引起获得性凝血因子异常 血液科

严重肝病引起获得性凝血因子异常

http://15298.dis.999120.net 继续提问

原发性纤维蛋白溶解症 血液科

原发性纤维蛋白溶解症;原发性纤溶

http://15299.dis.999120.net 继续提问

弥漫性血管内凝血 血液科

播散性血管内凝血;consumptioncoagulopathy;弥散性血管内凝血;去纤维蛋白原综合征;消耗性凝血病;defibrinationsyndrome;diffuseintravascularcoagulation;弥漫性血管内凝血;去纤维蛋白综合征;DIC

http://15300.dis.999120.net 继续提问

原发性血小板增多症 血液科

原发性血小板增多症

http://15301.dis.999120.net 继续提问

血栓形成 血液科

血栓形成;血栓症

http://15303.dis.999120.net 继续提问

特发性血小板减少性紫癜 血液科

特发性血小板减少性紫癜;immunethrombocytopenicpurpura;免疫性血小板减少性紫癜;原发性血小板减少性紫癜

http://15304.dis.999120.net 继续提问

感染性血小板减少性紫癜 血液科

感染性血小板减少性紫癜

http://15305.dis.999120.net 继续提问

老年性紫癜 血液科

老年性紫癜

http://15306.dis.999120.net 继续提问

输血后血小板减少性紫癜 血液科

输血后血小板减少性紫癜;post-transfusionalpurpura;输血后紫癜

http://15307.dis.999120.net 继续提问

自身红细胞过敏性紫癜 血液科

自身红细胞过敏性紫癜;Gardner-Diamond综合征;精神性紫癜;疼痛性反复发作性淤斑性紫癜;自身红细胞变态反应性紫癜

http://15308.dis.999120.net 继续提问

药物免疫性血小板减少性紫癜 血液科

药物免疫性血小板减少性紫癜

http://15309.dis.999120.net 继续提问

同种免疫性新生儿血小板减少性紫癜 血液科

同种免疫性新生儿血小板减少性紫癜;新生儿同种免疫血小板减少性紫癜

http://15310.dis.999120.net 继续提问

睑板腺癌 眼科

眼睑皮脂腺癌;睑板腺癌;麦氏腺癌;Sebaceouscarcinomaofeyelid

http://15312.dis.999120.net 继续提问

眼睑基底细胞癌 眼科

眼睑基底细胞癌;Gorlin-Goltz综合征

http://15313.dis.999120.net 继续提问

眼睑恶性黑色素细胞肿瘤 眼科

眼睑恶性黑色素细胞肿瘤;眼睑恶性黑色素瘤

http://15314.dis.999120.net 继续提问

视网膜动脉阻塞 眼科

视网膜动脉阻塞;视网膜动脉阻断

http://15315.dis.999120.net 继续提问

视网膜静脉阻塞 眼科

视网膜静脉阻塞;视网膜静脉闭塞

http://15316.dis.999120.net 继续提问

获得性视网膜大动脉瘤 眼科

获得性视网膜大动脉瘤

http://15317.dis.999120.net 继续提问

coats病 眼科

外层渗出性视网膜病变;coats病;externalhemorrhagicretinopathy;retinaltelangiectasis;视网膜毛细血管扩张症;外层出血性视网膜病变

http://15318.dis.999120.net 继续提问

家族性渗出性玻璃体视网膜病变 眼科

家族性渗出性玻璃体视网膜病变

http://15319.dis.999120.net 继续提问

放射性视网膜病变 眼科

放射性视网膜病变;放射性视网膜病

http://15321.dis.999120.net 继续提问

黄斑囊样水肿 眼科

黄斑囊样水肿;囊样黄斑水肿

http://15322.dis.999120.net 继续提问

增龄性黄斑变性 眼科

增龄性黄斑变性;senilemaculardegeneration;老年性黄斑变性;年龄相关性黄斑变性

http://15323.dis.999120.net 继续提问

中心性浆液性脉络膜视网膜病变 眼科

中心性浆液性脉络膜视网膜病变;复发性中心性视网膜炎;特发性中心性浆液性脉络膜炎;中浆

http://15324.dis.999120.net 继续提问

中心性渗出性脉络膜视网膜病变 眼科

中心性渗出性脉络膜视网膜病变;Rieger型中心性渗出性脉络膜视网膜炎;中渗

http://15325.dis.999120.net 继续提问

视网膜下新生血管膜 眼科

视网膜下新生血管膜;choroidalneovascularization;CNV;脉络膜新生血管膜形成

http://15326.dis.999120.net 继续提问

特发性黄斑裂孔 眼科

特发性黄斑裂孔

http://15327.dis.999120.net 继续提问

卵黄状黄斑营养不良 眼科

卵黄状黄斑营养不良;Best病;polymorphicmaculardegeneration;多形黄斑变性

http://15328.dis.999120.net 继续提问

Stargardt病 眼科

Stargardt病;fundusflavimaculatuswithmaculardystrophy;黄色斑点状眼底合并黄斑变性;斯塔加特病;斯塔加特氏病;眼底黄色斑点症;隐性黄斑营养不良;隐性遗传性黄斑营养不良

http://15329.dis.999120.net 继续提问

特发性黄斑部前膜 眼科

特发性黄斑部前膜;idioputhicpreretinalmacularfibrosis;preretinalmembrane;primaryretinalfolds;视网膜前膜;特发性黄斑前膜;特发性黄斑视网膜前膜;特发性视网膜前黄斑部纤维化;原发性视网膜皱褶

http://15330.dis.999120.net 继续提问

视网膜色素变性 眼科

原发性视网膜色素变性;retinitispigmentosa;色素性视网膜炎;视网膜色素变性

http://15331.dis.999120.net 继续提问

获得性视网膜劈裂 眼科

获得性视网膜劈裂;senileretinoschisis;老年性视网膜劈裂症

http://15332.dis.999120.net 继续提问

先天性视网膜劈裂症 眼科

先天性视网膜劈裂症;congenitalvascularveilsinthevitreum;hereditaryretinoschisis;juvenileretinoschisis;青年性视网膜劈裂症;先天性玻璃体血管纱膜症;遗传性视网膜劈裂

http://15333.dis.999120.net 继续提问

高血压病视网膜病变 眼科

高血压病视网膜病变;高血压视网膜病变

http://15335.dis.999120.net 继续提问

恶性高血压视网膜病变 眼科

恶性高血压视网膜病变;retinopathyduetoacceleratedhypertension;急进型高血压视网膜病变

http://15336.dis.999120.net 继续提问

妊娠高血压综合征眼底病变 眼科

妊娠高血压综合征眼底病变;retinopathyduetopregnancy-inducedhypertensionsyndrome;retinopathyduetotoxeniaofpregnancy;妊高征视网膜病变;妊娠中毒症视网膜病变

http://15337.dis.999120.net 继续提问

动脉阻塞或狭窄视网膜病变 眼科

动脉阻塞或狭窄视网膜病变;retinopathyduetohypoperfusionretinopathy;低灌注视网膜病变视网膜病变

http://15338.dis.999120.net 继续提问

主动脉弓综合征视网膜病变 眼科

主动脉弓综合征视网膜病变;Martorell综合征视网膜病变;retinopathyduetopulselessdisease;retinopathyduetoTakayasu'sdisease;Takayasu病视网膜病变;多发性大动脉炎视网膜病变;无脉症视网膜病变

http://15339.dis.999120.net 继续提问

糖尿病性视网膜病变 眼科

糖尿病性视网膜病变;糖尿病性视网膜病

http://15340.dis.999120.net 继续提问

红细胞增多症视网膜病变 眼科

红细胞增多症视网膜病变;Vaquez-Osler病视网膜病变;红细胞增多视网膜病变

http://15341.dis.999120.net 继续提问

白血病视网膜病变 眼科

白血病视网膜病变;retinopathyduetoleucosis;白细胞组织增生症视网膜病变;血癌视网膜病变

http://15342.dis.999120.net 继续提问

镰状细胞贫血眼部病变 眼科

镰状细胞贫血眼部病变

http://15343.dis.999120.net 继续提问

获得性免疫缺陷综合征视网膜病变 眼科

获得性免疫缺陷综合征视网膜病变;艾滋病视网膜病变

http://15344.dis.999120.net 继续提问

视网膜脱离 眼科

视网膜脱离;视网膜剥离;视网膜神经上皮层脱离

http://15345.dis.999120.net 继续提问

巨大裂孔性视网膜脱离 眼科

巨大裂孔性视网膜脱离

http://15347.dis.999120.net 继续提问

增生性玻璃体视网膜病变 眼科

增生性玻璃体视网膜病变;massiveperiretinalproliferation;massivepreretinalretraction;massivevitreousretraction;广泛玻璃体牵拉;广泛玻璃体收缩;广泛视网膜前牵拉;广泛视网膜周围增殖;广泛性视网膜前收缩;广泛性视网膜周围增生;增殖性玻璃体视网膜病变

http://15349.dis.999120.net 继续提问

视网膜后膜 眼科

视网膜后膜;视网膜下膜

http://15350.dis.999120.net 继续提问

视网膜母细胞瘤 眼科

视网膜母细胞瘤;成视网膜细胞瘤;视网膜成神经细胞瘤;retinalglioblastoma;retinalneuroblastoma;retinoma;视网膜恶性胶质瘤

http://15351.dis.999120.net 继续提问

玻璃体出血 眼科

玻璃体积血;玻璃体出血

http://15353.dis.999120.net 继续提问

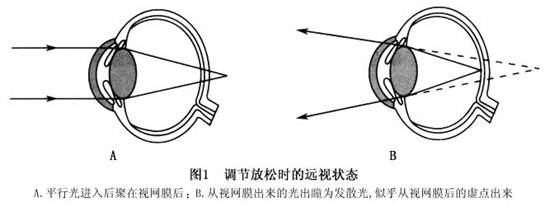

远视 眼科

远视;farsight;farsightedness;longsight;longsightedness;long-sightedness;潜伏性远视;隐性远视

http://15355.dis.999120.net 继续提问

近视 眼科

近视;短视;短视眼;近视眼

http://15356.dis.999120.net 继续提问

散光 眼科

散光;乱视眼

http://15357.dis.999120.net 继续提问

屈光参差 眼科

屈光参差;屈光参差症

http://15358.dis.999120.net 继续提问

无晶状体眼 眼科

无晶状体眼

http://15359.dis.999120.net 继续提问

老花眼 眼科

老视;老花眼

http://15360.dis.999120.net 继续提问

隐斜视 眼科

隐斜;latentsquint;phoria;recessivedeflection;suppressedstrabismus;潜伏性斜视;抑制性斜视;隐偏差;隐斜视

http://15361.dis.999120.net 继续提问

共同性斜视 眼科

共同性斜视

http://15362.dis.999120.net 继续提问

眼球后退综合征 眼科

眼球后退综合征;Duaneretractionsyndrome;Duane眼球后退综合征;retractionstrabismus;后退性斜视;施提林氏综合征;施提林综合征;眼球后退运动综合征;眼球后退综合症;眼球退缩综合征

http://15364.dis.999120.net 继续提问

上斜肌腱鞘综合征 眼科

上斜肌腱鞘综合征;Brownsuperiortendonsheathsyndrome;Brownsyndrome;Brown综合征;布朗氏综合征;布朗综合征;上斜肌腱鞘综合症;上斜肌鞘征候群

http://15365.dis.999120.net 继续提问

固定性斜视 眼科

固定性斜视;固定斜视

http://15366.dis.999120.net 继续提问

眼外肌广泛纤维化综合征 眼科

眼外肌广泛纤维化综合征;alldysplasiaofocularmuscl;congenitalgeneralfibrosisofextraocularmusclessyndrome;广泛纤维化综合征;全眼外肌发育不全;先天性眼部纤维化综合征;先天性眼外肌广泛纤维化综合征;先天性眼外肌完全纤维化综合征;眼外肌广泛纤维化综合症;眼外肌普遍纤维化综

http://15367.dis.999120.net 继续提问

爆裂性眼眶骨折 眼科

爆裂性眼眶骨折;orbitalfloorfracturesyndrome;爆裂性眶底骨折;眶底爆折;眶底骨折综合征

http://15368.dis.999120.net 继续提问

眼科重症肌无力 眼科

眼科重症肌无力;myasthenicpseudoparalysisofophthalmology;眼科假麻痹性重症肌无力;眼科重症肌无力症

http://15369.dis.999120.net 继续提问

慢性进行性眼外肌麻痹 眼科

慢性进行性眼外肌麻痹;vonGraefe眼肌病;慢性进行性外眼肌麻痹;慢性进行性眼外肌麻痹症;眼外肌进行性营养不良病

http://15370.dis.999120.net 继续提问

周期性内斜视 眼科

周期性内斜视;alternate-dayesotropia;clock-mechanismesotropiac;cyclicesoropia;ircadianesotropia;隔日性内斜视;隔日性斜视;生理节奏性内斜视;时钟机制性内斜视;周期性斜视

http://15371.dis.999120.net 继续提问

急性共同性斜视 眼科

急性共同性斜视

http://15372.dis.999120.net 继续提问

A-V综合征 眼科

A-V综合征;AandVphenomenon;AandVsign;AandVstrabismus;A-V现象;A-V型斜视;A-V征;AV综合征;A-V综合症;Uristsyndrome;Urist综合征

http://15373.dis.999120.net 继续提问

分离性垂直偏斜 眼科

分离性垂直偏斜;分离垂直性偏斜

http://15374.dis.999120.net 继续提问

反向斜视 眼科

反向斜视

http://15375.dis.999120.net 继续提问

微小度数斜视 眼科

微小度数斜视;microstrabismus;monofixationsyndrome;parkssy;Parks症候群;smallangle超小角度;ultrasmallanglestrabismus;超小角度斜视;单侧固定视综合征;单眼注视综合征;固定差异;微小角度斜视;微斜、单眼注视综合征;微斜视

http://15376.dis.999120.net 继续提问

婴幼儿型内斜视 眼科

婴幼儿型内斜视;congenitalesotropia;先天性内斜视;先天性婴幼儿型内斜视;婴幼儿型内斜视综合征

http://15377.dis.999120.net 继续提问

眼球震颤阻滞综合征 眼科

眼球震颤阻滞综合征;眼球震颤阻滞综合症

http://15378.dis.999120.net 继续提问

周期性动眼神经麻痹 眼科

周期性动眼神经麻痹;Axenfeld-Schurenberg综合征;cyclicoculomotorspasmrelaxationphenomenon;cyclicoculomotordisease;阿-舒二氏综合征;先天性周期性眼球运动麻痹;周期痉挛性动眼神经麻痹;周期性动眼神经病;周期性动眼神经痉挛;周期性动眼神经痉挛弛缓现象;周期性眼球运动麻痹及

http://15381.dis.999120.net 继续提问

疼痛性眼肌麻痹 眼科

疼痛性眼肌麻痹;Tolosa-Hunt综合征;海绵窦炎;疼痛性眼肌麻痹综合征;疼性眼肌麻痹;托-亨二氏综合征

http://15383.dis.999120.net 继续提问

眼眶肌炎 眼科

眼眶肌炎;externalmyositis;眼外肌炎

http://15385.dis.999120.net 继续提问

眼外肌发育不全 眼科

眼外肌发育不全;ateloabsentofocularmuscles;dysplasiaofocularmuscles;眼外肌发育不良;眼外肌发育缺陷

http://15386.dis.999120.net 继续提问

眼外肌外伤 眼科

眼外肌外伤;externalmyoplegia;traumatic;traumaticparalyticstrabismus;traumaticstrabismus;外伤性麻痹性斜视;外伤性斜视;外伤性眼外肌麻痹;眼外肌的外伤

http://15387.dis.999120.net 继续提问

眼外肌猪囊尾蚴病 眼科

眼外肌猪囊尾蚴病;眼外肌囊虫病;眼外囊虫病

http://15388.dis.999120.net 继续提问

弱视 眼科

弱视;dimsightedness;lazyeyes;visushebetudo;weaksight

http://15389.dis.999120.net 继续提问

先天性眼球震颤 眼科

先天性眼球震颤;congenitalidiopathicnystagmus;先天性特发性眼球震颤;先天性遗传性眼球震颤;先天眼震

http://15390.dis.999120.net 继续提问

视盘炎 眼科

视盘炎;视神经乳头炎;眼内视神经炎

http://15392.dis.999120.net 继续提问

缺血性视神经病变 眼科

缺血性视神经病变;anteriorischemicopticneuropathy;前部缺血性视神经病变;缺血性视神经乳头病变

http://15393.dis.999120.net 继续提问

视神经炎 眼科

视神经炎

http://15394.dis.999120.net 继续提问

Leber遗传性视神经病变 眼科

Leber遗传性视神经病变

http://15395.dis.999120.net 继续提问

视神经萎缩 眼科

视神经萎缩

http://15396.dis.999120.net 继续提问

多发性硬化 眼科

多发性硬化;多发性硬化症;轴周性硬化性脑炎

http://15397.dis.999120.net 继续提问

泪腺炎 眼科

泪腺炎

http://15398.dis.999120.net 继续提问

泪腺肉样瘤病 眼科

泪腺肉样瘤病;泪腺类肉状瘤病;泪腺肉状瘤病;Boeck'ssarcoidofthelacrimalgland;Hutchinson-Boeckdiseaseofthelacrimalgland;泪腺伯克肉样瘤;泪腺伯克氏肉样瘤;泪腺郝-伯二氏病

http://15399.dis.999120.net 继续提问

干燥综合症 眼科

干燥综合征;autoimmuneexocrineglanddisease;exocrinopathy;干燥综合症;口眼干燥关节炎综合征;舍格伦综合征;斯约格伦综合征;自身免疫性外分泌腺病;Gougerot-Houwesyndrome;Gougerot-Mikulicz-Sjogrensyndrome;Sjogren'sdisease;Sjogren氏综合征;古-豪二氏综合征;古-米

http://15400.dis.999120.net 继续提问

良性淋巴上皮病 眼科

良性淋巴上皮病;Mikulicz病;良性淋巴上皮病变

http://15401.dis.999120.net 继续提问

泪腺多形性腺瘤 眼科

泪腺多形性腺瘤;泪腺混合瘤;mixedtumorofthelacrimalgland

http://15402.dis.999120.net 继续提问

泪腺多形性腺癌 眼科

泪腺多形性腺癌;alignantmixedtumor;恶性泪腺混合瘤;multiformadenomaofthelacrimalgland

http://15403.dis.999120.net 继续提问

腺样囊性癌 眼科

腺样囊性癌;囊性腺样癌;圆柱瘤

http://15404.dis.999120.net 继续提问

泪囊炎 眼科

泪囊炎

http://15405.dis.999120.net 继续提问

泪囊肿瘤 眼科

泪囊肿瘤;tumoroflacrimalcyst

http://15406.dis.999120.net 继续提问

红眼 眼科

急性卡他性结膜炎;红眼;火眼

http://15407.dis.999120.net 继续提问

慢性卡他性结膜炎 眼科

慢性卡他性结膜炎

http://15408.dis.999120.net 继续提问

淋球菌性结膜炎 眼科

淋球菌性结膜炎;淋病眼;淋菌性结膜炎;淋菌性脓漏眼

http://15409.dis.999120.net 继续提问

结膜结核病 眼科

结膜结核病

http://15411.dis.999120.net 继续提问

沙眼 眼科

沙眼;chlamyditrachomatisinfection;颗粒性结膜炎;沙眼衣原体感染

http://15412.dis.999120.net 继续提问

包涵体性结膜炎 眼科

包涵体性结膜炎;包涵体结膜炎

http://15413.dis.999120.net 继续提问

流行性出血性结膜炎 眼科

流行性出血性结膜炎;acutehemorrhageconjunctivitis;acutehemorrhagicconjunctivitis;enteroviralconjunctivitis;Epidemichemorrhagicconjunct;epidemicofacutehemorrhagicconjunctivitis;阿波罗Ⅱ结膜炎;肠病毒性结膜炎;急性出血性结膜炎;急性流行性出血性结膜炎;流行性红

http://15414.dis.999120.net 继续提问

变态反应性结膜炎 眼科

变态反应性结膜炎;变应性结膜炎

http://15415.dis.999120.net 继续提问

巨乳头性结膜炎 眼科

巨乳头性结膜炎;巨乳头状结膜炎

http://15416.dis.999120.net 继续提问

干眼症 眼科

干眼;干眼病;干眼症;结膜干燥症

http://15418.dis.999120.net 继续提问

史-约综合征 眼科

史-约综合征;Baader皮肤口腔炎;Baader综合征;pantomorphiaerythemaexudativum;Stevens-Johnson综合征;多形性渗出性红斑;多型性大疱性红斑;黏膜呼吸道综合征;黏膜-皮肤-眼综合征;史蒂文斯-约翰逊综合征;史-约综合症;ectodermosiserosivapluriorifcialis;mucocutaneoocular

http://15419.dis.999120.net 继续提问

翼状胬肉 眼科

翼状胬肉;胬肉攀睛

http://15420.dis.999120.net 继续提问

眼眶蜂窝织炎 眼科

眼眶蜂窝织炎

http://15421.dis.999120.net 继续提问

眼眶脓肿 眼科

眼眶脓肿;眶脓肿

http://15422.dis.999120.net 继续提问

眶骨髓炎 眼科

眶骨髓炎

http://15423.dis.999120.net 继续提问

急性海绵窦栓塞性静脉炎 眼科

急性海绵窦栓塞性静脉炎;急性海绵窦血栓性静脉炎

http://15425.dis.999120.net 继续提问

眼眶真菌病 眼科

眼眶真菌病;眼眶霉菌病

http://15426.dis.999120.net 继续提问

鼻窦鳞状细胞癌 眼科

鼻窦鳞状细胞癌;鼻窦扁平细胞癌;鼻窦鳞状上皮细胞癌

http://15427.dis.999120.net 继续提问

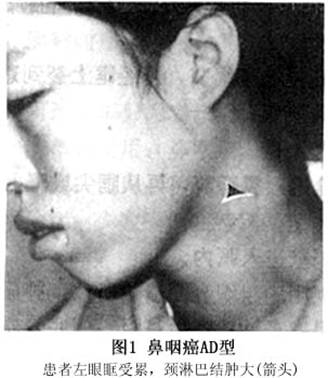

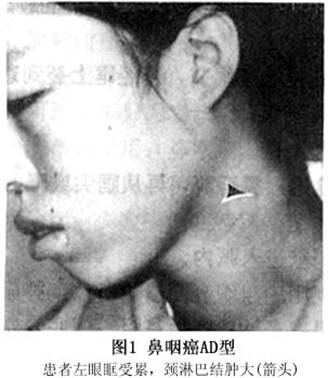

鼻咽癌 眼科

鼻咽癌

http://15428.dis.999120.net 继续提问

蝶骨嵴脑膜瘤眼部病变 眼科

蝶骨嵴脑膜瘤眼部病变

http://15429.dis.999120.net 继续提问

眼眶转移性肿瘤 眼科

眼眶转移性肿瘤;metastaticcarcinomaoffossaorbitalis

http://15430.dis.999120.net 继续提问

甲状腺相关眼病 眼科

甲状腺相关眼病;endocrineinfiltrationexophthalmos;Gravesophthalmopathy;Graves眼病;malignamtexophthalmos;恶性突眼;格雷夫斯眼病;甲状腺毒性眼病;甲状腺眼病;浸润性突眼;内分泌性浸润性突眼;内分泌性眼肌病变;内分泌性眼球突出;眼球突出性甲状腺肿

http://15431.dis.999120.net 继续提问

眼眶炎性假瘤 眼科

眼眶炎性假瘤

http://15432.dis.999120.net 继续提问

韦格纳肉芽肿 眼科

韦格纳肉芽肿;韦格内肉芽肿;Wegenergranulomatosis;韦格纳肉芽肿病;Wegener肉芽肿;坏死性肉芽肿

http://15433.dis.999120.net 继续提问

眼部猪囊尾蚴病 眼科

眼部猪囊尾蚴病

http://15434.dis.999120.net 继续提问

木村病 眼科

Kimura病;angiolymphoidhyperplasiawitheosinophilia;木村病;嗜酸性粒细胞增生性淋巴肉芽肿;血管淋巴样增生伴嗜酸性粒细胞增多

http://15435.dis.999120.net 继续提问

眼眶皮样囊肿 眼科

眼眶皮样囊肿

http://15437.dis.999120.net 继续提问

眼眶畸胎瘤 眼科

眼眶畸胎瘤;teratomaoforbit

http://15438.dis.999120.net 继续提问

先天性小眼球合并眼眶囊肿 眼科

先天性小眼球合并眼眶囊肿;microphthalmiaassociatedwithpseudogliomatosisoftheretinaandpse;小眼球伴有视网膜假性胶质增生和眼眶假性胶质囊肿

http://15439.dis.999120.net 继续提问

眼眶脑膜-脑膨出 眼科

眼眶脑膜-脑膨出

http://15440.dis.999120.net 继续提问

眼眶寄生虫囊肿 眼科

眼眶寄生虫囊肿

http://15441.dis.999120.net 继续提问

眼眶黏液囊肿 眼科

眼眶黏液囊肿;眼眶粘液囊肿

http://15442.dis.999120.net 继续提问

眼眶血肿 眼科

眼眶血肿

http://15443.dis.999120.net 继续提问

眼眶血管外皮瘤 眼科

眼眶血管外皮瘤;眼眶血管外皮细胞瘤;hemangio-peritheliomaoffossaorbitalis

http://15444.dis.999120.net 继续提问

眼部毛细血管瘤 眼科

眼部毛细血管瘤;infantilehemangioma;草莓痣;眼部焰色痣;capillaryangiomasofocularregion;capillarytumorofocularregion;infantilehemangiomaofocularregion;nevusflammeusofocularregion;婴儿型血管瘤

http://15445.dis.999120.net 继续提问

眼眶内海绵状血管瘤 眼科

眼眶内海绵状血管瘤

http://15446.dis.999120.net 继续提问

眼眶静脉性血管瘤 眼科

眼眶静脉性血管瘤;venoushemangiomaoffossaorbitalis

http://15447.dis.999120.net 继续提问

眼眶淋巴管瘤 眼科

眼眶淋巴管瘤;angiolymphomaoffossaorbitalis;angiomalymphaticumoffossaorbitalis;眼眶淋巴管痣瘤

http://15448.dis.999120.net 继续提问

眼眶内静脉曲张 眼科

眼眶内静脉曲张

http://15449.dis.999120.net 继续提问

颈动脉海绵窦瘘 眼科

颈动脉海绵窦瘘

http://15450.dis.999120.net 继续提问

眼眶横纹肌肉瘤 眼科

眼眶横纹肌肉瘤;orbitalrhabdomyosarcoma

http://15451.dis.999120.net 继续提问

眼眶平滑肌瘤 眼科

眼眶平滑肌瘤;leiomyomaoffossaorbitalis

http://15452.dis.999120.net 继续提问

眼眶纤维肉瘤 眼科

眼眶纤维肉瘤;fibromasarcomatosumoffossaorbitalis;fibrosarcomaoffossaorbitalis

http://15453.dis.999120.net 继续提问

眼眶脂肪瘤 眼科

眼眶脂肪瘤;pimelomaliparomphalusoffossaorbitalis;眼眶脂瘤

http://15455.dis.999120.net 继续提问

眼眶脂肪肉瘤 眼科

眼眶脂肪肉瘤;adiposesarcomaoffossaorbitalis;lipoblastomaoffossaorbitalis;眼眶脂母细胞瘤;眼眶脂肉瘤

http://15456.dis.999120.net 继续提问

眼眶骨纤维异常增殖症 眼科

眼眶骨纤维异常增殖症;眼眶眶纤维性结构不良;fibrousdysplasiaoffossaorbitalis;眼眶骨纤维异常增殖

http://15459.dis.999120.net 继续提问

眼眶骨化纤维瘤 眼科

眼眶骨化纤维瘤;青年性眼眶骨化纤维瘤;fossaorbitalisossifyingfibromaofbone

http://15460.dis.999120.net 继续提问

视神经胶质瘤 眼科

视神经胶质瘤;juvenilepilocyticastrocytoma;opticglioma;儿童纤维星形视神经胶质细胞瘤

http://15461.dis.999120.net 继续提问

脑膜瘤 眼科

脑膜瘤;脑脊膜瘤;硬脑脊膜肉瘤;硬脑膜肉瘤

http://15462.dis.999120.net 继续提问

眼眶神经鞘瘤 眼科

眼眶神经鞘瘤;眼眶雪旺细胞瘤;orbitalneurinoma;眼眶许旺氏细胞瘤

http://15463.dis.999120.net 继续提问

眼眶神经纤维瘤 眼科

眼眶神经纤维瘤

http://15464.dis.999120.net 继续提问

神经纤维瘤病 眼科

神经纤维瘤病;elehantiasisneuromatosa;molcuseumfibrousm;Recklinghausen病;VonRecklinghausen病;VonRecklinghausenDisease;多发性神经纤维瘤;冯·雷克林豪森病;雷克林霍曾病;雷克林霍曾氏病;纤维化软疣;橡皮病样神经瘤;neuroinomatosis;Recklinghausen'sdisease;von

http://15465.dis.999120.net 继续提问

眼眶非霍奇金恶性淋巴肿瘤 眼科

眼眶非霍奇金恶性淋巴肿瘤

http://15466.dis.999120.net 继续提问

眼眶嗜酸性肉芽肿 眼科

眼眶嗜酸性肉芽肿;fossaorbitalisLangerhanscellhistiocytosis;眼眶朗格汉斯细胞组织细胞增多病;眼眶嗜曙红细胞肉芽肿;眼眶嗜酸细胞肉芽肿;眼眶嗜酸细胞性肉芽肿

http://15467.dis.999120.net 继续提问

汉德-许勒尔-克思斯琴病 眼科

汉德-许勒尔-克思斯琴病;亚急性或慢性分化型组织细胞增多病

http://15468.dis.999120.net 继续提问

莱特雷尔-西韦病 眼科

莱特雷尔-西韦病;非类脂组织细胞增多病;累-塞二氏病;累-赛病

http://15469.dis.999120.net 继续提问

幼年性黄色肉芽肿 眼科

幼年性黄色肉芽肿;congenitalxanthomamultiplex;nevusxanthoendothelioma;青少年黄肉芽肿;青少年黄色肉芽肿;先天性黄色瘤复合体;痣黄内皮瘤

http://15470.dis.999120.net 继续提问

细菌性角膜炎 眼科

细菌性角膜炎

http://15471.dis.999120.net 继续提问

铜绿假单胞菌性角膜炎 眼科

铜绿假单胞菌性角膜炎;绿脓杆菌性角膜炎

http://15472.dis.999120.net 继续提问

结核性角膜病变 眼科

结核性角膜病变

http://15473.dis.999120.net 继续提问

非结核分枝杆菌性角膜炎 眼科

非结核分枝杆菌性角膜炎;非典型分枝杆菌角膜炎;非结核性分枝杆菌角膜炎

http://15474.dis.999120.net 继续提问

麻风性角膜病变 眼科

麻风性角膜病变

http://15475.dis.999120.net 继续提问

梅毒性角膜病变 眼科

梅毒性角膜病变

http://15476.dis.999120.net 继续提问

真菌性角膜炎 眼科

真菌性角膜炎

http://15477.dis.999120.net 继续提问

单纯疱疹病毒性角膜炎 眼科

单纯疱疹病毒性角膜炎;单纯疱疹性角膜炎

http://15478.dis.999120.net 继续提问

水痘性角膜炎 眼科

水痘性角膜炎

http://15480.dis.999120.net 继续提问

微小核糖核酸病毒性角膜炎 眼科

微小核糖核酸病毒性角膜炎;流行性出血性结膜角膜炎

http://15482.dis.999120.net 继续提问

棘阿米巴性角膜炎 眼科

棘阿米巴性角膜炎;棘阿米巴角膜炎

http://15483.dis.999120.net 继续提问

神经源性角膜炎 眼科

神经源性角膜炎

http://15484.dis.999120.net 继续提问

Terrien角膜边缘性变性 眼科

Terrien角膜边缘性变性;Terrien角膜边缘变性;角膜周边部沟状变性;扩张性角膜营养不良

http://15485.dis.999120.net 继续提问

带状角膜病变 眼科

带状角膜病变;病变带状角膜病;钙沉着性角膜;钙化带状角膜病变;角膜带状变性;角膜带状混浊

http://15486.dis.999120.net 继续提问

格子状角膜营养不良 眼科

格子状角膜营养不良;格子状角膜变性

http://15487.dis.999120.net 继续提问

Fuchs角膜内皮营养不良 眼科

Fuchs角膜内皮营养不良;corneaguttata;滴状角膜;角膜滴状变性

http://15488.dis.999120.net 继续提问

Reis-Bucklers角膜营养不良 眼科

Reis-Bucklers角膜营养不良

http://15489.dis.999120.net 继续提问

圆锥角膜 眼科

圆锥角膜;圆锥形角膜

http://15490.dis.999120.net 继续提问

鲍恩病 眼科

鲍恩病;Bowen病;intraepithelialneoplasia;squamouscellcarcimomainsitu;癌前角化不良病;癌前皮炎;鲍温病;皮肤癌前期病变;上皮内上皮癌;原位鳞状细胞癌;皮肤原位癌;intraepithelialneoplasiaofcorneaandconjunctiva;角结膜上皮内上皮癌

http://15491.dis.999120.net 继续提问

角膜鳞状细胞癌 眼科

角膜鳞状细胞癌;角膜扁平细胞癌;角膜鳞状上皮细胞癌;corneal;cornealpricklecellcarcinoma;cornealsquamouscancer;cornealsquamouscarcinoma;角膜棘细胞癌;角膜鳞癌

http://15492.dis.999120.net 继续提问

金黄色葡萄球菌性边缘性角膜炎 眼科

金黄色葡萄球菌性边缘性角膜炎;边缘性卡他性角膜炎;卡他性角膜溃疡

http://15493.dis.999120.net 继续提问

角膜基质炎 眼科

角膜基质炎;non-ulcerativekeratitis;非溃疡性角膜炎;间质性角膜炎;角膜间质炎;实质性角膜炎

http://15494.dis.999120.net 继续提问

蚕食性角膜溃疡 眼科

蚕食性角膜溃疡;Mooren角膜溃疡

http://15495.dis.999120.net 继续提问

Theodore上方角膜缘角结膜炎 眼科

Theodore上方角膜缘角结膜炎

http://15496.dis.999120.net 继续提问

Thygeson浅层点状角膜病变 眼科

Thygeson浅层点状角膜病变

http://15497.dis.999120.net 继续提问

成人类风湿性关节炎性巩膜炎 眼科

成人类风湿性关节炎性巩膜炎

http://15498.dis.999120.net 继续提问

韦格纳肉芽肿性巩膜炎 眼科

韦格纳肉芽肿性巩膜炎;Wegener肉芽肿性巩膜炎

http://15499.dis.999120.net 继续提问

白塞病性巩膜炎 眼科

白塞病性巩膜炎;Behcet病性巩膜炎;贝切特病性巩膜炎;贝切特氏病性巩膜炎

http://15500.dis.999120.net 继续提问

系统性红斑狼疮性巩膜炎 眼科

系统性红斑狼疮性巩膜炎;全身性红斑狼疮性巩膜炎

http://15502.dis.999120.net 继续提问

强直性脊柱炎性巩膜炎 眼科

强直性脊柱炎性巩膜炎;强直性脊椎炎性巩膜炎

http://15503.dis.999120.net 继续提问

赖特综合征性巩膜炎 眼科

赖特综合征性巩膜炎;Reiter综合征性巩膜炎

http://15504.dis.999120.net 继续提问

炎性肠病性关节炎相关巩膜炎 眼科

炎性肠病性关节炎相关巩膜炎

http://15506.dis.999120.net 继续提问

复发性多软骨炎性巩膜炎 眼科

复发性多软骨炎性巩膜炎;复发性多发软骨炎性巩膜炎

http://15507.dis.999120.net 继续提问

结节性多动脉炎性巩膜炎 眼科

结节性多动脉炎性巩膜炎;结节性动脉外膜炎性巩膜炎;结节性多发性动脉炎性巩膜炎

http://15508.dis.999120.net 继续提问

过敏性肉芽肿性血管炎相关巩膜炎 眼科

过敏性肉芽肿性血管炎相关巩膜炎;Churg-Strauss综合征相关巩膜炎;变应性肉芽肿性血管炎相关巩膜炎

http://15509.dis.999120.net 继续提问

革兰阳性球菌和革兰阴性杆菌性巩膜炎 眼科

革兰阳性球菌和革兰阴性杆菌性巩膜炎;革兰氏阳性球菌和革兰氏阴性杆菌性巩膜炎

http://15510.dis.999120.net 继续提问

非典型分枝杆菌性巩膜炎 眼科

非典型分枝杆菌性巩膜炎

http://15511.dis.999120.net 继续提问

结核性巩膜炎 眼科

结核性巩膜炎

http://15512.dis.999120.net 继续提问

梅毒性巩膜炎 眼科

梅毒性巩膜炎

http://15514.dis.999120.net 继续提问

莱姆病性巩膜炎 眼科

莱姆病性巩膜炎;Lyme病性巩膜炎

http://15515.dis.999120.net 继续提问

带状疱疹病毒性巩膜炎 眼科

带状疱疹病毒性巩膜炎;带状疱疹性巩膜炎

http://15516.dis.999120.net 继续提问

单纯疱疹病毒性巩膜炎 眼科

单纯疱疹病毒性巩膜炎;单纯疱疹性巩膜炎;单纯性疱疹巩膜炎

http://15517.dis.999120.net 继续提问

棘阿米巴性巩膜炎 眼科

棘阿米巴性巩膜炎

http://15518.dis.999120.net 继续提问

弓形体病性巩膜炎 眼科

弓形体病性巩膜炎;弓浆虫病性巩膜炎;弓形虫病性巩膜炎

http://15519.dis.999120.net 继续提问

真菌性巩膜炎 眼科

真菌性巩膜炎;霉菌性巩膜炎

http://15520.dis.999120.net 继续提问

年龄相关性白内障 眼科

年龄相关性白内障;老年性白内障;年龄相关的白内障

http://15522.dis.999120.net 继续提问

并发症白内障 眼科

并发症白内障

http://15523.dis.999120.net 继续提问

代谢性白内障 眼科

代谢性白内障;代谢性内障

http://15524.dis.999120.net 继续提问

中毒性白内障 眼科

中毒性白内障;中毒性内障

http://15525.dis.999120.net 继续提问

外伤性白内障 眼科

外伤性白内障;外伤性内障

http://15526.dis.999120.net 继续提问

辐射性白内障 眼科

辐射性白内障;放射性白内障;放射性内障

http://15527.dis.999120.net 继续提问

后发性白内障 眼科

后发性白内障;继发性白内障;继发性内障

http://15528.dis.999120.net 继续提问

晶状体异位 眼科

晶状体异位

http://15529.dis.999120.net 继续提问

原发性急性闭角型青光眼 眼科

原发性急性闭角型青光眼;急性充血性青光眼

http://15530.dis.999120.net 继续提问

原发性慢性闭角型青光眼 眼科

原发性慢性闭角型青光眼

http://15531.dis.999120.net 继续提问

睫状环阻滞性青光眼 眼科

睫状环阻滞性青光眼;malignantglaucoma;恶性青光眼;睫状体阻滞性青光眼

http://15532.dis.999120.net 继续提问

原发性开角型青光眼 眼科

原发性开角型青光眼

http://15533.dis.999120.net 继续提问

正常眼压性青光眼 眼科

正常眼压性青光眼;低眼压性青光眼

http://15534.dis.999120.net 继续提问

分泌过多性青光眼 眼科

分泌过多性青光眼;分泌物过多青光眼

http://15535.dis.999120.net 继续提问

高眼压症 眼科

高眼压症;高眼压;眼高压;眼内高压

http://15536.dis.999120.net 继续提问

炎症相关性青光眼 眼科

炎症相关性青光眼

http://15537.dis.999120.net 继续提问

外伤相关性青光眼 眼科

外伤相关性青光眼

http://15538.dis.999120.net 继续提问

血影细胞性青光眼 眼科

血影细胞性青光眼

http://15540.dis.999120.net 继续提问

晶状体膨胀所致青光眼 眼科

晶状体膨胀所致青光眼;白内障膨胀期继发性青光眼;肿胀期白内障所致青光眼

http://15541.dis.999120.net 继续提问

晶状体脱位所致青光眼 眼科

晶状体脱位所致青光眼

http://15542.dis.999120.net 继续提问

晶状体溶解性青光眼 眼科

晶状体溶解性青光眼;lensproteinglaucoma;晶状体蛋白性青光眼

http://15543.dis.999120.net 继续提问

晶状体蛋白过敏性青光眼 眼科

晶状体蛋白过敏性青光眼;glaucomainendophthalmitisphacoanaphilactica;晶状体过敏性青光眼;晶状体过敏性眼内炎继发性青光眼

http://15544.dis.999120.net 继续提问

药物相关性青光眼 眼科

药物相关性青光眼

http://15545.dis.999120.net 继续提问

虹膜角膜内皮综合征 眼科

虹膜角膜内皮综合征;虹膜角膜内皮综合症

http://15546.dis.999120.net 继续提问

后部多形性角膜营养不良 眼科

后部多形性角膜营养不良;hereditarydeepdystrophyofcornea;hereditarymesodermaldystrophy;后部多形性营养不良;后部角膜疱疹;后发多形性营养不良;角膜深层遗传性营养不良;内部大泡性角膜炎;遗传性深部角膜营养不良;遗传性中胚叶营养不良

http://15547.dis.999120.net 继续提问

剥脱综合征 眼科

剥脱综合征;glaucomacapsulare;剥脱综合症;囊膜性青光眼

http://15548.dis.999120.net 继续提问

色素性青光眼 眼科

色素性青光眼

http://15549.dis.999120.net 继续提问

新生血管性青光眼 眼科

新生血管性青光眼

http://15550.dis.999120.net 继续提问

上巩膜静脉压升高所致青光眼 眼科

上巩膜静脉压升高所致青光眼;上巩膜静脉压升高所致的青光眼;上巩膜静脉压升高引起的青光眼

http://15551.dis.999120.net 继续提问

继发于无晶状体眼和人工晶状体眼的青光眼 眼科

继发于无晶状体眼和人工晶状体眼的青光眼;白内障手术后继发青光眼;继发于无晶状体眼和假晶状体眼

http://15552.dis.999120.net 继续提问

穿透性角膜移植术所致青光眼 眼科

穿透性角膜移植术所致青光眼;穿透性角膜移植术继发青光眼;继发于穿透性角膜移植术的青光眼

http://15553.dis.999120.net 继续提问

玻璃体及视网膜脱离手术所致青光眼 眼科

玻璃体及视网膜脱离手术所致青光眼

http://15554.dis.999120.net 继续提问

原发性婴幼儿型青光眼 眼科

原发性婴幼儿型青光眼;原发性婴儿青光眼

http://15555.dis.999120.net 继续提问

原发性青少年型青光眼 眼科

原发性青少年型青光眼;原发性青年青光眼;原发性幼年性青光眼

http://15556.dis.999120.net 继续提问

阿克森费尔德-里格尔综合征 眼科

阿克森费尔德-里格尔综合征;Axenfeld-Rieger异常;Axenfeld-Rieger综合征;Axenfeld-Rieger综合症;阿克森费尔德-里格尔综合症

http://15557.dis.999120.net 继续提问

彼得异常 眼科

彼得异常;Peter异常眼

http://15558.dis.999120.net 继续提问

先天性无虹膜 眼科

先天性无虹膜;先天性虹膜缺失

http://15559.dis.999120.net 继续提问

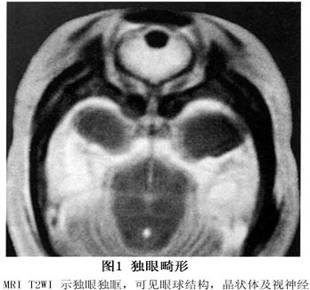

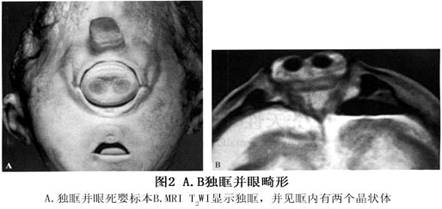

永存原始玻璃体增生症 眼科

永存原始玻璃体增生症

http://15560.dis.999120.net 继续提问

真性小眼球 眼科

真性小眼球

http://15561.dis.999120.net 继续提问

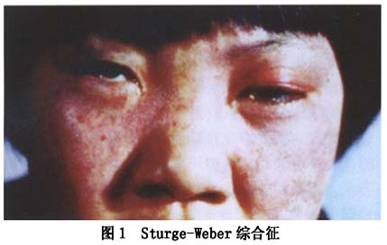

斯特奇-韦伯综合征 眼科

斯特奇-韦伯综合征;encephalofacialangiomatosis;Sturge-Weber综合征;脑面血管瘤病;脑-面血管瘤病;斯特奇-韦伯二氏综合征;斯特奇-韦伯综合症;斯-韦二氏综合征;encephalotrigeminalangiomatosis;脑三叉神经血管瘤病;瑟志-韦伯综合征;颜面血管瘤综合征;眼-神经-皮肤血管瘤病

http://15562.dis.999120.net 继续提问

特发性息肉样脉络膜血管病变 眼科

特发性息肉样脉络膜血管病变;后极部色素膜出血综合征

http://15563.dis.999120.net 继续提问

脉络膜出血 眼科

脉络膜出血

http://15564.dis.999120.net 继续提问

脉络膜缺血 眼科

脉络膜缺血;急性多灶性缺血性脉络膜病变

http://15565.dis.999120.net 继续提问

虹膜新生血管 眼科

虹膜新生血管;虹膜新生血管形成;虹膜新血管化;虹膜新血管形成

http://15566.dis.999120.net 继续提问

脉络膜新生血管 眼科

脉络膜新生血管;视网膜下新生血管

http://15567.dis.999120.net 继续提问

前葡萄膜炎 眼科

前葡萄膜炎;前色素层炎;前眼色素层炎

http://15568.dis.999120.net 继续提问

眼弓形体病 眼科

眼弓形体病;眼弓浆虫病;眼弓形虫病

http://15569.dis.999120.net 继续提问

眼弓蛔虫病 眼科

眼弓蛔虫病

http://15570.dis.999120.net 继续提问

盘尾丝虫病 眼科

盘尾丝虫病;blindingfilarialdisease;filarialitch;filariasisvolvulus;riverblindness;河盲症;旋盘尾线虫病;致盲丝虫病

http://15571.dis.999120.net 继续提问

急性视网膜坏死综合征 眼科

急性视网膜坏死综合征;Kirisawa’suveitis;坏死性血管闭塞性视网膜炎;急性视网膜坏死综合症;桐泽型葡萄膜炎;周边视网膜坏死伴有血管原因所致的视网膜脱离

http://15572.dis.999120.net 继续提问

巨细胞病毒性葡萄膜炎 眼科

巨细胞病毒性葡萄膜炎;巨细胞病毒性色素层炎

http://15573.dis.999120.net 继续提问

水痘-带状疱疹性葡萄膜炎 眼科

水痘-带状疱疹性葡萄膜炎;水痘带状疱疹病毒性葡萄膜炎;水痘-带状疱疹性色素膜炎

http://15575.dis.999120.net 继续提问

人类免疫缺陷病毒所致葡萄膜炎 眼科

人类免疫缺陷病毒所致葡萄膜炎;人类免疫缺陷病毒所致色素层炎;人免疫缺陷症病毒所致葡萄膜炎

http://15576.dis.999120.net 继续提问

后葡萄膜炎 眼科

后葡萄膜炎;后色素层炎

http://15578.dis.999120.net 继续提问

化脓性眼内炎 眼科

化脓性眼内炎

http://15579.dis.999120.net 继续提问

少年儿童葡萄膜炎 眼科

少年儿童葡萄膜炎;少年儿童色素层炎

http://15580.dis.999120.net 继续提问

结核性葡萄膜炎 眼科

结核性葡萄膜炎;结核性色素层炎

http://15581.dis.999120.net 继续提问

梅毒性葡萄膜炎 眼科

梅毒性葡萄膜炎;苍白密螺旋体葡萄膜炎;苍白密螺旋体色素膜炎;梅毒性色素膜炎

http://15582.dis.999120.net 继续提问

麻风性葡萄膜炎 眼科

麻风性葡萄膜炎;Hansen病性葡萄膜炎;Hansen病性色素膜炎;麻风性色素膜炎

http://15583.dis.999120.net 继续提问

莱姆病 眼科

莱姆病;Lymeborreliosis;莱姆氏病;莱姆疏螺旋体病;赖姆疏螺旋体病

http://15584.dis.999120.net 继续提问

眼假组织胞质菌病综合征 眼科

眼假组织胞质菌病综合征;眼拟组织胞质菌病;眼拟组织胞质菌病综合征;眼拟组织胞质菌病综合症;眼组织胞质菌病综合征

http://15585.dis.999120.net 继续提问

视网膜血管炎 眼科

视网膜血管炎;视网膜脉管炎

http://15586.dis.999120.net 继续提问

强直性脊柱炎及其伴发的葡萄膜炎 眼科

强直性脊柱炎及其伴发的葡萄膜炎;Bechterew病及其伴发的葡萄膜炎;Bechterew病及其伴发的色素膜炎;类风湿性脊椎炎及其伴发的葡萄膜炎;类风湿性脊椎炎及其伴发的色素膜炎;强直性脊柱炎及其伴发的色素层炎;强直性脊椎炎及其伴发的色素膜炎

http://15587.dis.999120.net 继续提问

青光眼睫状体炎综合征 眼科

青光眼睫状体炎综合征;Posner-Schlossmansyndrome;Posner-Schlossman综合征;Posner-Schlossman综合症;波-施二氏综合征;青光眼睫状体炎危象综合征;青光眼-睫状体炎综合征;青睫综合征

http://15588.dis.999120.net 继续提问

晶状体相关葡萄膜炎 眼科

晶状体相关葡萄膜炎;晶状体毒性葡萄膜炎;晶状体毒性色素膜炎;晶状体过敏性葡萄膜炎;晶状体过敏性色素膜炎;晶状体过敏性眼内炎;晶状体抗原性葡萄膜炎;晶状体抗原性色素膜炎;晶状体溶解性葡萄膜炎;晶状体溶解性色素膜炎;晶状体相关眼色素层炎;晶状体诱导的葡萄膜炎;晶状体源性葡萄膜炎

http://15589.dis.999120.net 继续提问

交感性眼炎 眼科

交感性眼炎

http://15590.dis.999120.net 继续提问

眼类肉瘤病 眼科

眼类肉瘤病;眼结节病;眼类肉状瘤病;眼肉状瘤病

http://15591.dis.999120.net 继续提问

肾小管间质性肾炎葡萄膜炎综合征 眼科

肾小管间质性肾炎葡萄膜炎综合征;肾小管间质性肾炎葡萄膜炎综合症;肾小管间质性肾炎色素膜炎综合征

http://15592.dis.999120.net 继续提问

多发性一过性白点综合征 眼科

多发性一过性白点综合征;多发性一过性白点综合症;多发性易消散性白点综合征

http://15593.dis.999120.net 继续提问

急性后部多灶性鳞状色素上皮病变 眼科

急性后部多灶性鳞状色素上皮病变;急性多发性缺血性脉络膜病变;急性后极部多发性鳞状色素上皮病变

http://15595.dis.999120.net 继续提问

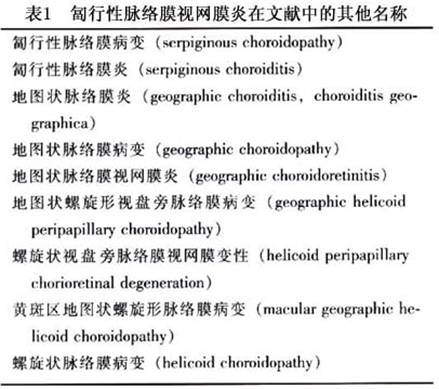

匐行性脉络膜炎 眼科

匐行性脉络膜炎;地图状脉络膜视网膜炎;匐行性脉络膜视网膜炎

http://15596.dis.999120.net 继续提问

急性视网膜色素上皮炎 眼科

急性视网膜色素上皮炎

http://15597.dis.999120.net 继续提问

炎症性肠道疾病及其伴发的葡萄膜炎 眼科

炎症性肠道疾病及其伴发的葡萄膜炎;炎症性肠道疾病及其伴发的色素膜炎

http://15598.dis.999120.net 继续提问

点状内层脉络膜病变 眼科

点状内层脉络膜病变

http://15599.dis.999120.net 继续提问

多灶性脉络膜炎伴全葡萄膜炎 眼科

多灶性脉络膜炎伴全葡萄膜炎;多灶性脉络膜炎伴全色素层炎

http://15600.dis.999120.net 继续提问

视网膜下纤维化和葡萄膜炎综合征 眼科

视网膜下纤维化和葡萄膜炎综合征;视网膜下纤维化和葡萄膜炎综合症;视网膜下纤维化和色素膜炎综合征

http://15601.dis.999120.net 继续提问

霜样树枝状视网膜血管炎 眼科

霜样树枝状视网膜血管炎;树冰样视网膜血管炎;霜样树枝状视网膜静脉周围炎

http://15602.dis.999120.net 继续提问

系统性红斑狼疮伴发的葡萄膜炎 眼科

系统性红斑狼疮伴发的葡萄膜炎;系统性红斑狼疮伴发的色素膜炎

http://15603.dis.999120.net 继续提问

Wegner肉芽肿伴发的葡萄膜炎 眼科

Wegner肉芽肿伴发的葡萄膜炎;Wegner肉芽肿伴发的色素膜炎;中线坏死性肉芽肿伴发的葡萄膜炎;中线坏死性肉芽肿伴发的色素膜炎

http://15604.dis.999120.net 继续提问

多发性硬化伴发的葡萄膜炎 眼科

多发性硬化伴发的葡萄膜炎;多发性硬化伴发的色素膜炎

http://15605.dis.999120.net 继续提问

复发性多发性软骨炎伴发的葡萄膜炎 眼科

复发性多发性软骨炎伴发的葡萄膜炎;复发性多发软骨炎伴发的葡萄膜炎;复发性多发软骨炎伴发的色素膜炎;复发性多软骨炎伴发的葡萄膜炎;复发性多软骨炎伴发的色素膜炎

http://15606.dis.999120.net 继续提问

结节性多动脉炎伴发的葡萄膜炎 眼科

结节性多动脉炎伴发的葡萄膜炎;结节性多动脉炎伴发的色素膜炎;结节性多发动脉炎伴发的葡萄膜炎;结节性多发动脉炎伴发的色素膜炎

http://15607.dis.999120.net 继续提问

银屑病关节炎及其伴发的葡萄膜炎 眼科

银屑病关节炎及其伴发的葡萄膜炎;牛皮癣性关节炎及其伴发的葡萄膜炎;牛皮癣性关节炎及其伴发的色素膜炎

http://15609.dis.999120.net 继续提问

幼年型慢性关节炎及其伴发的葡萄膜炎 眼科

幼年型慢性关节炎及其伴发的葡萄膜炎;幼年型慢性关节炎及其伴发的色素膜炎

http://15610.dis.999120.net 继续提问

赖特综合征 眼科

赖特综合征;urethro-ocular-synovialsyndrome;非淋病性关节炎、结膜炎、尿道炎三联征;莱特尔氏综合征;莱特尔综合征;莱特尔综合征尿道-眼-滑膜综合征;赖特综合症;Feissiger-LeRoy-Reiter综合征;infectiveuroarthitis;mucocutaneousocularsyndrome;Reiter’sDisease;Reiter

http://15611.dis.999120.net 继续提问

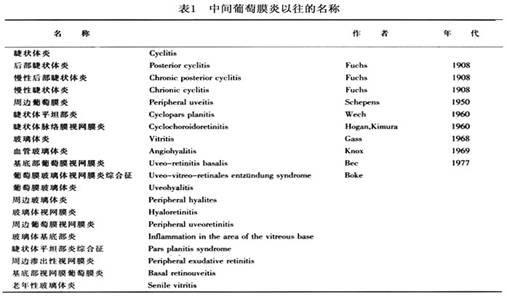

中间葡萄膜炎 眼科

中间葡萄膜炎;parsplanitis;睫状体平坦部炎;周边葡萄膜炎

http://15612.dis.999120.net 继续提问

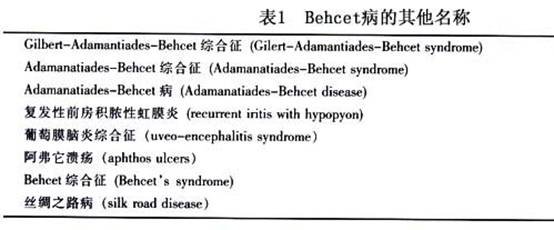

白塞病 眼科

白塞病;Behcet'sdisease;silkroutedisease;贝赫切特病;贝切特病;贝切特氏病;口、眼、生殖器三联征;丝绸之路病;Adamentiade;Behcet病;Behcet三联征;Halush-Behcet综合征;Touraine口疮病;白赛综合征;贝赫切特综合征;非性病性女阴溃疡复发性等膜炎;仅多性前房积脓性

http://15613.dis.999120.net 继续提问

伏格特-小柳-原田综合征 眼科

伏格特-小柳-原田综合征;Vogt-小柳原田综合症;葡萄膜脑膜脑炎综合征;神经-全葡萄膜炎综合征;特发性葡萄膜大脑炎;uveoencephalitis综合征;uveomeningo-encephalitis;Vogt-Koyanagi-Harada综合征;Vogt-小柳-原田综合征;葡萄膜大脑炎综合征;色素膜脑膜脑炎;小柳-原田综合症;眼-脑-耳-皮综合

http://15614.dis.999120.net 继续提问

异色性虹膜睫状体炎 眼科

异色性虹膜睫状体炎;Fuchs虹膜异色性虹膜睫状体炎;Fuchs葡萄膜炎综合征

http://15615.dis.999120.net 继续提问

无脉络膜症 眼科

无脉络膜症;progressivechoroidalatrophy;progressivetapetochorordalatrophy;totalchoroidalvascularatrophy;进行性RPE脉络膜变性;进行性RPE营养不良性变性;进行性脉络膜萎缩;进行性毯层脉络膜萎缩;全脉络膜血管萎缩

http://15616.dis.999120.net 继续提问

回旋状脉络膜视网膜萎缩 眼科

回旋状脉络膜视网膜萎缩;脉络膜视网膜环状萎缩

http://15617.dis.999120.net 继续提问

中央晕轮状脉络膜萎缩 眼科

中央晕轮状脉络膜萎缩;Lefletr-Wadsworth-Sidburg综合征;遗传性黄斑变性

http://15618.dis.999120.net 继续提问

变性近视的脉络膜萎缩 眼科

变性近视的脉络膜萎缩;病理性近视的脉络膜萎缩

http://15619.dis.999120.net 继续提问

匐行性脉络膜萎缩 眼科

匐行性脉络膜萎缩;geographichelicoidsperipapilltarychoroidopathy;地图状脉络膜炎;匐行性脉络膜病变;盘周地图状轮状脉络膜病变;盘周轮状视网膜脉络膜退行变性;视盘旁中心性视网膜脉络膜炎

http://15620.dis.999120.net 继续提问

眼底血管样条纹 眼科

眼底血管样条纹

http://15621.dis.999120.net 继续提问

色素性静脉旁视网膜脉络膜萎缩 眼科

色素性静脉旁视网膜脉络膜萎缩;静脉旁色素性脉络膜视网膜变性

http://15622.dis.999120.net 继续提问

虹膜色素痣 眼科

虹膜色素痣;虹膜痣;pigmentednevusofiris

http://15623.dis.999120.net 继续提问

虹膜黑色素瘤 眼科

虹膜黑色素瘤;虹膜黑素瘤

http://15624.dis.999120.net 继续提问

睫状体黑色素瘤 眼科

睫状体黑色素瘤;睫状体黑素瘤

http://15625.dis.999120.net 继续提问

脉络膜黑色素瘤 眼科

脉络膜黑色素瘤;脉络膜黑瘤

http://15626.dis.999120.net 继续提问

脉络膜骨瘤 眼科

脉络膜骨瘤

http://15629.dis.999120.net 继续提问

脉络膜脱离 眼科

脉络膜脱离

http://15630.dis.999120.net 继续提问

鲍恩病 肿瘤科

鲍恩病;Bowen病;intraepithelialneoplasia;squamouscellcarcimomainsitu;癌前角化不良病;癌前皮炎;鲍温病;皮肤癌前期病变;上皮内上皮癌;原位鳞状细胞癌;皮肤原位癌;intraepithelialneoplasiaofcorneaandconjunctiva;角结膜上皮内上皮癌

http://15631.dis.999120.net 继续提问

角膜鳞状细胞癌 肿瘤科

角膜鳞状细胞癌;角膜扁平细胞癌;角膜鳞状上皮细胞癌;corneal;cornealpricklecellcarcinoma;cornealsquamouscancer;cornealsquamouscarcinoma;角膜棘细胞癌;角膜鳞癌

http://15632.dis.999120.net 继续提问

眼部神经纤维瘤病 肿瘤科

眼部神经纤维瘤病;neuroinomatosisofocularregion;Recklinghausen'sdiseaseofocularregion;眼部Recklinghausen病;眼部vonRecklinghausen病;眼部vonRecklinghausen综合征;眼部多发性神经纤维瘤病;眼部雷克林霍曾病;眼部雷克林霍曾氏病

http://15633.dis.999120.net 继续提问

虹膜色素痣 肿瘤科

虹膜色素痣;虹膜痣;pigmentednevusofiris

http://15634.dis.999120.net 继续提问

虹膜黑色素瘤 肿瘤科

虹膜黑色素瘤;虹膜黑素瘤

http://15635.dis.999120.net 继续提问

睫状体黑色素瘤 肿瘤科

睫状体黑色素瘤;睫状体黑素瘤

http://15636.dis.999120.net 继续提问

脉络膜黑色素瘤 肿瘤科

脉络膜黑色素瘤;脉络膜黑瘤

http://15637.dis.999120.net 继续提问

脉络膜骨瘤 肿瘤科

脉络膜骨瘤

http://15640.dis.999120.net 继续提问

获得性视网膜大动脉瘤 肿瘤科

获得性视网膜大动脉瘤

http://15641.dis.999120.net 继续提问

视网膜下新生血管膜 肿瘤科

视网膜下新生血管膜;choroidalneovascularization;CNV;脉络膜新生血管膜形成

http://15642.dis.999120.net 继续提问

白血病视网膜病变 肿瘤科

白血病视网膜病变;retinopathyduetoleucosis;白细胞组织增生症视网膜病变;血癌视网膜病变

http://15643.dis.999120.net 继续提问

红细胞增多症眼底 肿瘤科

红细胞增多症眼底

http://15644.dis.999120.net 继续提问

珠蛋白生成障碍性贫血视网膜病变 肿瘤科

珠蛋白生成障碍性贫血视网膜病变;地中海贫血视网膜病;地中海贫血视网膜病变;海洋贫血视网膜病变;珠蛋白生成障碍性贫血视网膜病

http://15645.dis.999120.net 继续提问

视网膜母细胞瘤 肿瘤科

视网膜母细胞瘤;成视网膜细胞瘤;视网膜成神经细胞瘤;retinalglioblastoma;retinalneuroblastoma;retinoma;视网膜恶性胶质瘤

http://15646.dis.999120.net 继续提问

眼眶畸胎瘤 肿瘤科

眼眶畸胎瘤;teratomaoforbit;眼眶内畸胎瘤

http://15648.dis.999120.net 继续提问

眼眶非霍奇金恶性淋巴瘤 肿瘤科

眼眶非霍奇金恶性淋巴瘤

http://15649.dis.999120.net 继续提问

鼻窦鳞状细胞癌的眼部病变 肿瘤科

鼻窦鳞状细胞癌的眼部病变;鼻窦扁平细胞癌的眼部病变;鼻窦鳞状上皮细胞癌的眼部病变

http://15650.dis.999120.net 继续提问

鼻咽癌的眼部病变 肿瘤科

鼻咽癌的眼部病变

http://15651.dis.999120.net 继续提问

蝶骨脑膜瘤的眼眶病变 肿瘤科

蝶骨脑膜瘤的眼眶病变;蝶骨脑脊膜瘤的眼眶病变;蝶骨硬脑脊膜瘤的眼眶病变;蝶骨硬脑脊膜肉瘤的眼眶病变;蝶骨硬脑膜肉瘤的眼眶病变

http://15652.dis.999120.net 继续提问

眼眶转移性肿瘤 肿瘤科

眼眶转移性肿瘤;metastaticcarcinomaoffossaorbitalis

http://15653.dis.999120.net 继续提问

眼眶血管外皮瘤 肿瘤科

眼眶血管外皮瘤;眼眶血管外皮细胞瘤;hemangio-peritheliomaoffossaorbitalis

http://15654.dis.999120.net 继续提问

眼部毛细血管瘤 肿瘤科

眼部毛细血管瘤;infantilehemangioma;草莓痣;眼部焰色痣;capillaryangiomasofocularregion;capillarytumorofocularregion;infantilehemangiomaofocularregion;nevusflammeusofocularregion;婴儿型血管瘤

http://15655.dis.999120.net 继续提问

眶内海绵状血管瘤 肿瘤科

眶内海绵状血管瘤

http://15656.dis.999120.net 继续提问

眼眶静脉性血管瘤 肿瘤科

眼眶静脉性血管瘤;venoushemangiomaoffossaorbitalis

http://15657.dis.999120.net 继续提问

眼眶淋巴管瘤 肿瘤科

眼眶淋巴管瘤;angiolymphomaoffossaorbitalis;angiomalymphaticumoffossaorbitalis;眼眶淋巴管痣瘤

http://15658.dis.999120.net 继续提问

眼眶横纹肌肉瘤 肿瘤科

眼眶横纹肌肉瘤;orbitalrhabdomyosarcoma

http://15659.dis.999120.net 继续提问

眼眶平滑肌瘤 肿瘤科

眼眶平滑肌瘤;leiomyomaoffossaorbitalis

http://15660.dis.999120.net 继续提问

眼眶纤维肉瘤 肿瘤科

眼眶纤维肉瘤;fibromasarcomatosumoffossaorbitalis;fibrosarcomaoffossaorbitalis

http://15661.dis.999120.net 继续提问

眼眶骨纤维异常增殖症 肿瘤科

眼眶骨纤维异常增殖症;眼眶眶纤维性结构不良;fibrousdysplasiaoffossaorbitalis;眼眶骨纤维异常增殖

http://15663.dis.999120.net 继续提问

眼眶骨化纤维瘤 肿瘤科

眼眶骨化纤维瘤;青年性眼眶骨化纤维瘤;fossaorbitalisossifyingfibromaofbone

http://15664.dis.999120.net 继续提问

视神经胶质瘤 肿瘤科

视神经胶质瘤;juvenilepilocyticastrocytoma;opticglioma;儿童纤维星形视神经胶质细胞瘤

http://15667.dis.999120.net 继续提问

副肿瘤性斜视性眼肌阵挛-肌阵挛 肿瘤科

副肿瘤性斜视性眼肌阵挛-肌阵挛;paraneplasticopsoclonus;副肿瘤性斜视性眼阵挛

http://15668.dis.999120.net 继续提问

眼眶神经鞘瘤 肿瘤科

眼眶神经鞘瘤;眼眶雪旺细胞瘤;orbitalneurinoma;眼眶许旺氏细胞瘤

http://15669.dis.999120.net 继续提问

眼眶脂肪瘤 肿瘤科

眼眶脂肪瘤;pimelomaliparomphalusoffossaorbitalis;眼眶脂瘤;眼眶内脂瘤

http://15670.dis.999120.net 继续提问

眼眶脂肪肉瘤 肿瘤科

眼眶脂肪肉瘤;adiposesarcomaoffossaorbitalis;lipoblastomaoffossaorbitalis;眼眶脂母细胞瘤;眼眶脂肉瘤

http://15671.dis.999120.net 继续提问

眼睑基底细胞癌 肿瘤科

眼睑基底细胞癌;Gorlin-Goltz综合征

http://15672.dis.999120.net 继续提问

睑板腺癌 肿瘤科

眼睑皮脂腺癌;睑板腺癌;麦氏腺癌;Sebaceouscarcinomaofeyelid

http://15673.dis.999120.net 继续提问

泪腺肉样瘤病 肿瘤科

泪腺肉样瘤病;泪腺类肉状瘤病;泪腺肉状瘤病;Boeck'ssarcoidofthelacrimalgland;Hutchinson-Boeckdiseaseofthelacrimalgland;泪腺伯克肉样瘤;泪腺伯克氏肉样瘤;泪腺郝-伯二氏病

http://15674.dis.999120.net 继续提问

泪腺多形性腺瘤 肿瘤科

泪腺多形性腺瘤;泪腺混合瘤;mixedtumorofthelacrimalgland

http://15675.dis.999120.net 继续提问

泪腺多形性腺癌 肿瘤科

泪腺多形性腺癌;alignantmixedtumor;恶性泪腺混合瘤;multiformadenomaofthelacrimalgland

http://15676.dis.999120.net 继续提问

腺样囊性癌 肿瘤科

腺样囊性癌;囊性腺样癌;圆柱瘤

http://15677.dis.999120.net 继续提问

泪囊肿瘤 肿瘤科

泪囊肿瘤;tumoroflacrimalcyst

http://15678.dis.999120.net 继续提问

星形细胞瘤 肿瘤科

星形细胞瘤;astrocyticglioma;astroma;星细胞瘤;星型细胞瘤

http://15679.dis.999120.net 继续提问

神经系统副肿瘤综合征 肿瘤科

神经系统副肿瘤综合征;神经系统副肿瘤综合症

http://15680.dis.999120.net 继续提问

胶质母细胞瘤 肿瘤科

胶质母细胞瘤;glioblastomamultiforme;spongioblastoma;成胶质细胞瘤;多形性成胶质细胞瘤;多形性恶性胶质瘤;多形性胶母细胞瘤

http://15681.dis.999120.net 继续提问

少枝胶质细胞瘤及间变少枝胶质细胞瘤 肿瘤科

少枝胶质细胞瘤及间变少枝胶质细胞瘤;少枝间胶质瘤及间变少枝间胶质瘤;少枝神经胶质瘤及间变少枝神经胶质瘤;少枝神经胶质细胞瘤及间变少枝神经胶质细胞瘤

http://15682.dis.999120.net 继续提问

髓母细胞瘤 肿瘤科

髓母细胞瘤;成神经管细胞瘤

http://15683.dis.999120.net 继续提问

室管膜肿瘤 肿瘤科

室管膜肿瘤;ependymocytoma;室管膜瘤;室管膜细胞瘤

http://15684.dis.999120.net 继续提问

脉络丛乳头状瘤 肿瘤科

脉络丛乳头状瘤;choroidplexuspapilloma

http://15685.dis.999120.net 继续提问

松果体瘤 肿瘤科

松果体瘤;pinealtumor;pineocytoma

http://15686.dis.999120.net 继续提问

松果体细胞瘤 肿瘤科

松果体细胞瘤

http://15687.dis.999120.net 继续提问

神经元肿瘤和神经元与神经胶质混合性肿瘤 肿瘤科

神经元肿瘤和神经元与神经胶质混合性肿瘤

http://15689.dis.999120.net 继续提问

颅骨骨瘤 肿瘤科

颅骨骨瘤

http://15690.dis.999120.net 继续提问

颅骨巨细胞瘤 肿瘤科

颅骨巨细胞瘤;颅骨破骨细胞瘤

http://15691.dis.999120.net 继续提问

颅骨纤维异常增生症 肿瘤科

颅骨纤维异常增生症;颅骨骨纤维结构不良;颅骨纤维异常增生;颅骨根尖周纤维瘤;颅骨良性根尖周纤维瘤

http://15692.dis.999120.net 继续提问

大脑凸面脑膜瘤 肿瘤科

大脑凸面脑膜瘤;cerebralconvexitymeningima

http://15693.dis.999120.net 继续提问

矢状窦旁脑膜瘤 肿瘤科

矢状窦旁脑膜瘤;傍矢状面脑膜瘤

http://15694.dis.999120.net 继续提问

大脑镰旁脑膜瘤 肿瘤科

大脑镰旁脑膜瘤;镰旁脑膜瘤;大脑镰旁脑脊膜瘤;大脑镰旁硬脑脊膜肉瘤;大脑镰旁硬脑膜肉瘤

http://15695.dis.999120.net 继续提问

多发性脑膜瘤 肿瘤科

多发性脑膜瘤;多发性脑脊膜瘤;脑脊膜瘤病;脑脊膜纤维瘤病;脑膜瘤病;脑膜纤维瘤病;多发性脑膜瘤病

http://15697.dis.999120.net 继续提问

蝶骨嵴脑膜瘤 肿瘤科

蝶骨嵴脑膜瘤

http://15698.dis.999120.net 继续提问

嗅沟脑膜瘤 肿瘤科

嗅沟脑膜瘤

http://15700.dis.999120.net 继续提问

颅中窝脑膜瘤 肿瘤科

颅中窝脑膜瘤;meningiomaofmiddlefossa;中颅窝脑脊膜瘤;中颅窝脑膜瘤;中颅窝硬脑脊)膜瘤;中颅窝硬脑膜肉瘤

http://15701.dis.999120.net 继续提问

小脑脑桥角脑膜瘤 肿瘤科

小脑脑桥角脑膜瘤;meningiomaofcerebellopontineangle;桥小脑角脑膜瘤

http://15702.dis.999120.net 继续提问

岩骨斜坡脑膜瘤 肿瘤科

岩骨斜坡脑膜瘤;slopedmeningiomaofpetrousbone

http://15704.dis.999120.net 继续提问

枕骨大孔脑膜瘤 肿瘤科

枕骨大孔脑膜瘤;meningiomaoftheforamenoccipitablemagnum;枕大孔脑膜瘤;枕骨大孔区脑膜瘤

http://15705.dis.999120.net 继续提问

脑膜肉瘤 肿瘤科

脑膜肉瘤;meningosarcoma

http://15706.dis.999120.net 继续提问

恶性脑膜瘤 肿瘤科

恶性脑膜瘤;脑膜恶性肿瘤

http://15707.dis.999120.net 继续提问

脑膜癌病 肿瘤科

脑膜癌病;脑脊膜癌病

http://15708.dis.999120.net 继续提问

垂体腺瘤 肿瘤科

垂体腺瘤;hypophysealadenoma;脑下垂体腺瘤

http://15709.dis.999120.net 继续提问

泌乳素瘤 肿瘤科

催乳素瘤;prolactin-producingtumor;催乳素分泌瘤;泌乳素瘤

http://15710.dis.999120.net 继续提问

无功能垂体腺瘤 肿瘤科

无功能垂体腺瘤;clinicallyinactivepituitaryadenoma;endocrineinactiveadenoma;functionlesspituitaryadenoma;nonsecretorypituitaryadenoma;非分泌性垂体腺瘤;临床无功能垂体腺瘤;临床无活性垂体腺瘤;无机能垂体腺瘤;无内分泌活性腺瘤;nonfunctioninghypophysealadenom

http://15711.dis.999120.net 继续提问

颅咽管瘤 肿瘤科

颅咽管瘤;鞍上囊肿;垂体管肿瘤;拉克囊肿瘤;颅颊囊肿瘤;颅咽管囊肿瘤;上皮囊肿;釉质瘤;造釉细胞瘤;craniopharyngealducttumor;hypophyseal-ducttumor;Rathke'stumor;suprasellarcyst;埃尔德海姆瘤;表皮瘤;垂体柄肿瘤以及髓样癌;垂体管瘤;蝶鞍上囊肿;腊特克瘤;腊

http://15712.dis.999120.net 继续提问

表皮囊肿 肿瘤科

表皮囊肿;epidermoidcyst;表皮样囊肿;intracranialepidermalcyst;脑内表皮样囊肿;脑内上皮样瘤;脑内珍珠瘤;脑内真性胆脂瘤

http://15713.dis.999120.net 继续提问

皮样囊肿 肿瘤科

皮样囊肿;dermoidtumor;皮样瘤;皮样肿瘤;intracranialdermoidcyst;intracranialdermoidtumor;zoomylus;脑内皮样瘤;脑内皮样囊肿;脑内皮样肿瘤

http://15714.dis.999120.net 继续提问

颅内脊索瘤 肿瘤科

颅内脊索瘤;脑内脊索瘤

http://15715.dis.999120.net 继续提问

听神经鞘瘤 肿瘤科

听神经鞘瘤;acousticnerveneurilemmoma;acousticneurinoma

http://15716.dis.999120.net 继续提问

颅内生殖细胞瘤 肿瘤科

颅内生殖细胞瘤;非典型畸胎瘤;脑内生殖细胞瘤;胚生殖细胞瘤;胚组织瘤;intracranialgermcelltumor;intracranialgermcelltumour;intracranialgerminaltumor;intracranialgonioma;颅内胚组织瘤;脑内非典型畸胎瘤;脑内胚生殖细胞瘤;脑内胚组织瘤;脑内松果体瘤

http://15717.dis.999120.net 继续提问

脑干肿瘤 肿瘤科

脑干肿瘤;brainstemtumor

http://15719.dis.999120.net 继续提问

颅内动脉瘤 肿瘤科

颅内动脉瘤;congenitalcerebralaneurysm;脑内动脉瘤;先天性脑动脉瘤

http://15720.dis.999120.net 继续提问

颅内海绵状血管瘤 肿瘤科

颅内海绵状血管瘤;海绵状血管畸形;脑内海绵状血管瘤

http://15721.dis.999120.net 继续提问

大脑大静脉瘤 肿瘤科

大脑大静脉瘤;大脑大静脉动脉瘤样血管畸形;大脑大静脉畸形;大脑大静脉扩张;大脑大静脉瘘

http://15722.dis.999120.net 继续提问

颅内肿瘤性出血 肿瘤科

颅内肿瘤性出血;颅内肿瘤出血

http://15723.dis.999120.net 继续提问

血管网织细胞瘤 肿瘤科

血管网织细胞瘤;毛细血管血管瘤;血管母细胞瘤;血管内皮瘤;血管外皮瘤;血管网状内皮瘤;Lindau瘤;脑内毛细血管血管瘤;脑内血管母细胞瘤;脑内血管内皮瘤;脑内血管外皮瘤;脑内血管网织细胞瘤;脑内血管网状内皮瘤;脑内血管网状细胞瘤

http://15724.dis.999120.net 继续提问

颈静脉球瘤 肿瘤科

颈静脉球瘤;glomusjugularetumor;tumoroftheglomusjugularis;非嗜铬性副交感神经节瘤;化学感受器瘤;类颈动脉体瘤

http://15725.dis.999120.net 继续提问

中枢神经系统淋巴瘤 肿瘤科

中枢神经系统淋巴瘤;中枢神经系统恶性淋巴瘤

http://15726.dis.999120.net 继续提问

颅内转移瘤 肿瘤科

颅内转移瘤;颅内转移性肿瘤;脑内转移瘤;脑内转移性肿瘤

http://15727.dis.999120.net 继续提问

颅内黑色素瘤 肿瘤科

颅内黑色素瘤;颅内黑素瘤;脑内黑色素瘤;脑内黑素瘤

http://15728.dis.999120.net 继续提问

颅内脂肪瘤 肿瘤科

颅内脂肪瘤;intracranialliparomphalus;intracranialpimeloma;脑内脂肪瘤

http://15729.dis.999120.net 继续提问

副肿瘤性边缘系统脑炎 肿瘤科

副肿瘤性边缘系统脑炎;副肿瘤性边缘系脑炎;类肿瘤性边缘系脑炎;类肿瘤性边缘系统脑炎

http://15730.dis.999120.net 继续提问

副肿瘤性小脑变性 肿瘤科

副肿瘤性小脑变性

http://15731.dis.999120.net 继续提问

黑色素瘤 肿瘤科

黑色素瘤;黑色素细胞瘤;黑素瘤

http://15732.dis.999120.net 继续提问

头部鳞状细胞癌 肿瘤科

头部鳞状细胞癌;cephalicepidermoidcarcinoma;cephalicpricklecellcarcinoma;cephalicsquamouscancer;cephalicsquamouscellcarcinoma;头部扁平细胞癌;头部表皮样癌;头部棘细胞癌;头部鳞癌;头部鳞状上皮细胞癌

http://15733.dis.999120.net 继续提问

癌症伴发的精神障碍 肿瘤科

癌症伴发的精神障碍;癌症伴发的精神病;癌症伴发的精神错乱;癌症伴发的精神紊乱

http://15735.dis.999120.net 继续提问

口腔菜花状乳头瘤病 肿瘤科

口腔菜花状乳头瘤病;口腔菜花样乳头瘤病

http://15736.dis.999120.net 继续提问

老年人肺癌 肿瘤科

老年人肺癌;senilelungcarcinoma;senilepulmonarycarcinoma;senilepulmonarycarcinosis;老年肺癌

http://15737.dis.999120.net 继续提问

老年人腹主动脉瘤 肿瘤科

老年人腹主动脉瘤;senileabdominalaneurysm;老年腹主动脉瘤

http://15738.dis.999120.net 继续提问

老年人甲状腺癌 肿瘤科

老年人甲状腺癌;senilestrumamaligna;senilethyroidcancer;senilethyroidcarcinoma;老年甲状腺癌;老年人恶性甲状腺肿;老年恶性甲状腺肿

http://15739.dis.999120.net 继续提问

老年人肾癌 肿瘤科

老年人肾癌;senilecarcinomaofkidney;老年肾癌;老年人肾细胞癌;老年人肾腺癌;老年人透明细胞癌;老年肾细胞癌;老年肾腺癌;老年透明细胞癌

http://15740.dis.999120.net 继续提问

老年人膀胱癌 肿瘤科

老年人膀胱癌;senilecarcinomaofurinarybladder;老年膀胱癌

http://15741.dis.999120.net 继续提问

老年人垂体瘤 肿瘤科

老年人垂体瘤;senilehypophysoma;senilepituitarytumor;seniletumorofhypophysis;老年垂体瘤;老年人垂体肿瘤

http://15743.dis.999120.net 继续提问

老年癌症病人的急性感染 肿瘤科

老年癌症病人的急性感染;老年癌症病人急性感染

http://15745.dis.999120.net 继续提问

老年人急性淋巴细胞白血病 肿瘤科

老年人急性淋巴细胞白血病;senileacutelympoidleukemia;老年急性淋巴细胞白血病

http://15746.dis.999120.net 继续提问

老年人急性非淋巴细胞白血病 肿瘤科

老年人急性非淋巴细胞白血病;senileacutenon-lympoidleukemia;老年急性非淋巴细胞白血病

http://15747.dis.999120.net 继续提问

老年急性白血病 肿瘤科

老年急性白血病;senileacuteleucemia

http://15748.dis.999120.net 继续提问

老年人慢性粒细胞白血病 肿瘤科

老年人慢性粒细胞白血病;senilechronicgranulocyticleukemia;老年慢性粒细胞白血病;老年人慢性粒细胞性白血病;老年人慢性髓细胞性白血病

http://15749.dis.999120.net 继续提问

老年人慢性淋巴细胞白血病 肿瘤科

老年人慢性淋巴细胞白血病;senilechroniclymphocyticleukemia;老年慢性淋巴细胞白血病;老年人慢性淋巴细胞性白血病

http://15750.dis.999120.net 继续提问

老年人胃癌 肿瘤科

老年人胃癌;senilecarcinomaofstomach;senilegastriccarcinoma;老年人胃腺癌;老年胃癌

http://15751.dis.999120.net 继续提问

老年人霍奇金淋巴瘤 肿瘤科

老年人霍奇金淋巴瘤;senileHodgkin’slymphoma;老年霍奇金淋巴瘤

http://15752.dis.999120.net 继续提问

老年人非霍奇金恶性淋巴肿瘤 肿瘤科

老年人非霍奇金恶性淋巴肿瘤;老年非霍奇金淋巴瘤

http://15753.dis.999120.net 继续提问

老年人多发性骨髓瘤 肿瘤科

老年人多发性骨髓瘤;老年多发性骨髓瘤;老年人赫珀特病;老年人赫珀特氏病;senileHuppert'sdisease;老年赫珀特病;老年赫珀特氏病

http://15754.dis.999120.net 继续提问

老年人前列腺癌 肿瘤科

老年人前列腺癌;senileprostaticcarcinoma;老年前列腺癌

http://15755.dis.999120.net 继续提问

老年人原发性肝癌 肿瘤科

老年人原发性肝癌;senileprimaryhepaticcarcinoma;老年原发性肝癌

http://15756.dis.999120.net 继续提问

老年人食管癌 肿瘤科

老年人食管癌;senileesophagealcarcinoma;老年食管癌

http://15758.dis.999120.net 继续提问

老年人胰腺癌 肿瘤科

老年人胰腺癌;senilecancerofpancreas;senilepancreaticcancer;老年胰腺癌

http://15759.dis.999120.net 继续提问

老年人乳腺癌 肿瘤科

老年人乳腺癌;senilebreastcancer;senilemammaryadenocarcinoma;senilemammarycancer;老年人乳癌;老年人乳粟;老年乳腺癌

http://15760.dis.999120.net 继续提问

老年人主动脉瘤 肿瘤科

老年人主动脉瘤;老年主动脉瘤

http://15761.dis.999120.net 继续提问

颈部血管瘤 肿瘤科

颈部血管瘤;cervicalangioma

http://15763.dis.999120.net 继续提问

颈部淋巴结转移癌 肿瘤科

颈部淋巴结转移癌

http://15765.dis.999120.net 继续提问

甲状腺瘤 肿瘤科

甲状腺腺瘤;甲状腺瘤

http://15766.dis.999120.net 继续提问

甲状腺癌 肿瘤科

甲状腺癌;strumamaligna;thyroidcancer;恶性甲状腺肿

http://15768.dis.999120.net 继续提问

甲状腺微小癌 肿瘤科

甲状腺微小癌;甲状腺隐匿性癌;thyroidminimumcancer

http://15769.dis.999120.net 继续提问

家族性甲状腺非髓样癌 肿瘤科

家族性甲状腺非髓样癌

http://15770.dis.999120.net 继续提问

原发性甲状腺恶性淋巴瘤 肿瘤科

原发性甲状腺恶性淋巴瘤;原发性甲状腺何杰金病;原发性甲状腺何杰金氏病

http://15771.dis.999120.net 继续提问

肺转移性肿瘤 肿瘤科

肺转移性肿瘤;继发性肺肿瘤

http://15773.dis.999120.net 继续提问

支气管中心性肉芽肿病 肿瘤科

支气管中心性肉芽肿病

http://15774.dis.999120.net 继续提问

肺部良性肿瘤 肿瘤科

肺部良性肿瘤;pulmonarybenigntumors;肺良性肿瘤

http://15775.dis.999120.net 继续提问

过敏性血管炎和肉芽肿病 肿瘤科

过敏性血管炎和肉芽肿病;allergicgranulomatosis;Churg-Strauss综合征;变态反应性肉芽肿病;变应性肉芽肿;变应性肉芽肿病;过敏性肉芽肿;过敏性肉芽肿性血管炎;过敏性肉芽肿症;Churg-Strausssvndrome;allergicangiitisandgranulomatosis;Churg-Strausesyndrome;allergicgranulomatou

http://15776.dis.999120.net 继续提问

肺良性淋巴细胞血管炎和肉芽肿病 肿瘤科

肺良性淋巴细胞血管炎和肉芽肿病

http://15777.dis.999120.net 继续提问

肺假性淋巴瘤 肿瘤科

肺假性淋巴瘤;nodularlymphoidhyperplasia;假淋巴瘤;结节性淋巴组织样增生;肺假淋巴瘤;结节性淋巴组织增生

http://15778.dis.999120.net 继续提问

肺癌 肿瘤科

肺癌;肺部恶性肿瘤

http://15779.dis.999120.net 继续提问

胸腺瘤 肿瘤科

胸腺瘤

http://15781.dis.999120.net 继续提问

胸腺癌 肿瘤科

胸腺癌

http://15782.dis.999120.net 继续提问

胸腺小细胞癌 肿瘤科

胸腺小细胞癌;胸腺燕麦细胞癌;thymicoatcellcarcinoma;thymicsmallcellcancer;thymicsmall-cellcarcinoma;胸腺燕麦形细胞癌

http://15784.dis.999120.net 继续提问

纵隔霍奇金淋巴瘤 肿瘤科

纵隔霍奇金淋巴瘤;纵隔何杰金病;纵隔淋巴肉芽肿;纵隔帕-斯病;hodgkinlymphomaofmediastinum

http://15785.dis.999120.net 继续提问

纵隔非霍奇金淋巴瘤 肿瘤科

纵隔非霍奇金淋巴瘤;纵隔非何杰金淋巴瘤

http://15786.dis.999120.net 继续提问

纵隔神经鞘源性肿瘤 肿瘤科

纵隔神经鞘源性肿瘤

http://15787.dis.999120.net 继续提问

植物神经系统肿瘤 肿瘤科

植物神经系统肿瘤;自主神经系肿瘤;纵隔自主神经系肿瘤

http://15788.dis.999120.net 继续提问

纵隔副神经节起源的肿瘤 肿瘤科

纵隔副神经节起源的肿瘤

http://15789.dis.999120.net 继续提问

纵隔间叶源性肿瘤及其他肿瘤 肿瘤科

纵隔间叶源性肿瘤及其他肿瘤

http://15790.dis.999120.net 继续提问

食管囊肿 肿瘤科

食管囊肿

http://15791.dis.999120.net 继续提问

食管平滑肌瘤 肿瘤科

食管平滑肌瘤

http://15792.dis.999120.net 继续提问

食管乳头状瘤 肿瘤科

食管乳头状瘤

http://15793.dis.999120.net 继续提问

食管血管瘤 肿瘤科

食管血管瘤;solitaryphlebectasis;黏膜型肿瘤;食道血管瘤;食管孤立性静脉扩张;esophagushemangioma

http://15794.dis.999120.net 继续提问

食道癌 肿瘤科

食管癌;膈症;食道癌;噎膈;carcinomaofesophagus

http://15795.dis.999120.net 继续提问

贲门癌 肿瘤科

贲门癌;贲门癌变

http://15796.dis.999120.net 继续提问

原发性食管恶性黑色素瘤 肿瘤科

原发性食管恶性黑色素瘤;原发性食管恶性黑素瘤

http://15798.dis.999120.net 继续提问

食管类癌 肿瘤科

食管类癌;食管类癌瘤

http://15799.dis.999120.net 继续提问

原发性食管恶性淋巴瘤 肿瘤科

原发性食管恶性淋巴瘤

http://15800.dis.999120.net 继续提问

心脏黏液瘤 肿瘤科

心脏黏液瘤;心脏粘液瘤

http://15801.dis.999120.net 继续提问

心脏横纹肌瘤 肿瘤科

心脏横纹肌瘤;cardiacrhabdomyoma;hamartmaofheart;histiocyticcardiomyopathy;Purkinje细胞瘤;心脏错构瘤;组织细胞样心肌病

http://15802.dis.999120.net 继续提问

室间隔膜部瘤 肿瘤科

室间隔膜部瘤

http://15803.dis.999120.net 继续提问

心脏脂肪瘤 肿瘤科

心脏脂肪瘤;liparomphalusofheart;pimelomaofheart;心脏脂瘤

http://15804.dis.999120.net 继续提问

心脏乳头样弹性纤维瘤 肿瘤科

心脏乳头样弹性纤维瘤;GiantLamblia’sexcrescenceofheart;心内膜瘤;心脏瓣膜乳头状瘤;心脏弹性纤维错构瘤;心脏巨兰伯赘疣;心脏乳头瘤;心脏乳头状弹力纤维瘤;心脏乳头状纤维瘤

http://15805.dis.999120.net 继续提问

右心房与下腔静脉平滑肌瘤 肿瘤科

右心房与下腔静脉平滑肌瘤

http://15806.dis.999120.net 继续提问

左房恶性黏液瘤 肿瘤科

左房恶性黏液瘤;左房恶性粘液瘤

http://15807.dis.999120.net 继续提问

左心室恶性施万瘤 肿瘤科

左心室恶性施万瘤;malignantperipheralgliomaofleftventricle;左心室恶性Schwann瘤;左心室恶性神经膜瘤;左心室恶性神经鞘瘤;左心室恶性许旺瘤;左心室神经纤维肉瘤;左心室神经源性肉瘤

http://15808.dis.999120.net 继续提问

原发性心脏横纹肌肉瘤 肿瘤科

原发性心脏横纹肌肉瘤;primaryrhabdosarcomaofheart

http://15809.dis.999120.net 继续提问

心脏转移瘤 肿瘤科

心脏转移瘤;心脏转移性肿瘤

http://15810.dis.999120.net 继续提问

心脏转移性恶性黑色素瘤 肿瘤科

心脏转移性恶性黑色素瘤

http://15811.dis.999120.net 继续提问

心包内恶性畸胎瘤 肿瘤科

心包内恶性畸胎瘤;恶性心包畸胎瘤

http://15812.dis.999120.net 继续提问

心包间皮瘤 肿瘤科

心包间皮瘤;celiotheliomaofpericardium;celotheliomaofpericardium;mesohylomaofpericardium

http://15813.dis.999120.net 继续提问

心包胸腺瘤 肿瘤科

心包胸腺瘤

http://15814.dis.999120.net 继续提问

局限性胸膜间皮瘤 肿瘤科

局限性胸膜间皮瘤;局限型间皮瘤;良性间皮瘤;胸膜局限型纤维瘤;localizedpleuralendotheliomas;局限性间皮瘤

http://15816.dis.999120.net 继续提问

恶性间皮瘤 肿瘤科

弥漫性胸膜间皮瘤;恶性间皮瘤;diffusepleuralendotheliomas

http://15817.dis.999120.net 继续提问

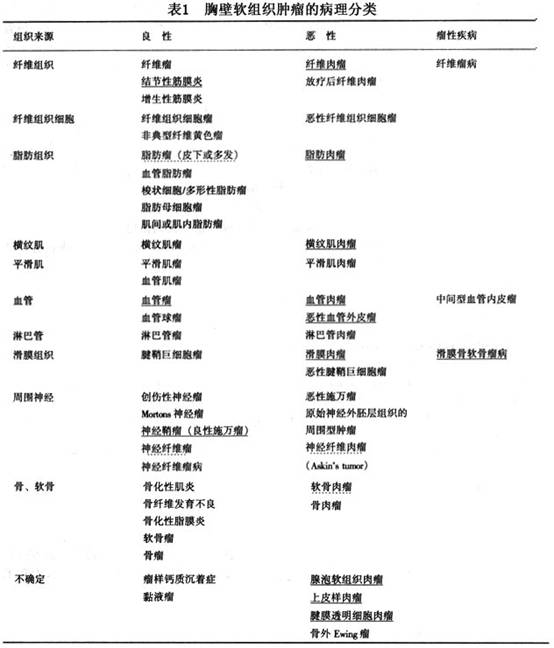

胸壁软组织肿瘤 肿瘤科

胸壁软组织肿瘤

http://15820.dis.999120.net 继续提问

乳头的乳头状瘤 肿瘤科

乳头的乳头状瘤;papillaryepitheliomaofpapilla;乳头的绒毛状瘤;乳头的乳头瘤;乳头的乳头状上皮瘤

http://15822.dis.999120.net 继续提问

乳房导管内乳头状瘤 肿瘤科

乳房导管内乳头状瘤;乳房大导管乳头状瘤;乳房囊内乳头状瘤;乳衄

http://15823.dis.999120.net 继续提问

乳腺纤维腺瘤 肿瘤科

乳腺纤维腺瘤;乳腺囊性腺纤维瘤;乳腺黏液纤维腺瘤;乳腺腺瘤

http://15824.dis.999120.net 继续提问

乳腺错构瘤 肿瘤科

乳腺错构瘤;乳腺迷生瘤;hamartomaoflactealgland

http://15825.dis.999120.net 继续提问

乳房神经纤维瘤 肿瘤科

乳房神经纤维瘤;乳房纤维神经瘤;fibroneuromaofbreast;neuroinomaofbreast

http://15826.dis.999120.net 继续提问

乳腺癌 肿瘤科

乳腺癌;breastcancer;mammaryadenocarcinoma

http://15827.dis.999120.net 继续提问

早期乳腺癌 肿瘤科

早期乳腺癌;earlybreastcancer;earlymammaryadenocarcinoma

http://15828.dis.999120.net 继续提问

炎性乳腺癌 肿瘤科

炎性乳腺癌;癌性乳腺炎;丹毒样乳腺癌;急性乳腺癌;乳腺炎样癌;乳腺真皮淋巴癌病;隐性乳腺癌

http://15830.dis.999120.net 继续提问

乳房外湿疹样癌 肿瘤科

乳房外湿疹样癌;extramammaryPaget'sdisease;乳房外Paget病;乳腺外佩吉特病;乳腺外佩吉特氏病

http://15833.dis.999120.net 继续提问

男性乳腺癌 肿瘤科

男性乳腺癌;malebreastcarcinoma;男性乳癌

http://15834.dis.999120.net 继续提问

乳腺叶状囊肉瘤 肿瘤科

乳腺叶状囊肉瘤;乳腺叶状囊性肉瘤;乳腺叶状肿瘤

http://15835.dis.999120.net 继续提问

乳腺脂肪肉瘤 肿瘤科

乳腺脂肪肉瘤;乳腺脂肉瘤;adiposesarcomaofbreast;lipoblastomaofbreast;乳房成脂细胞瘤;乳房脂母细胞瘤

http://15838.dis.999120.net 继续提问

胸主动脉瘤 肿瘤科

胸主动脉瘤;thoracicaorticaneurysms

http://15842.dis.999120.net 继续提问

胸腹主动脉动脉瘤 肿瘤科

胸腹主动脉动脉瘤;thoracoabdomnalaorticaneurysms;胸腹主动脉瘤

http://15843.dis.999120.net 继续提问

髓内肿瘤 肿瘤科

髓内肿瘤

http://15844.dis.999120.net 继续提问

椎管内神经鞘瘤 肿瘤科

椎管内神经鞘瘤;intraspinalneurinoma;椎管内许旺氏细胞瘤;椎内神经鞘瘤;椎内神经纤维瘤;椎内许旺氏细胞瘤

http://15845.dis.999120.net 继续提问

椎管内转移性肿瘤 肿瘤科

椎管内转移性肿瘤;椎内转移性肿瘤;椎内转移瘤

http://15847.dis.999120.net 继续提问

副肿瘤性脊髓病 肿瘤科

副肿瘤性脊髓病;类肿瘤性脊髓病

http://15848.dis.999120.net 继续提问

胃平滑肌瘤 肿瘤科

胃平滑肌瘤

http://15849.dis.999120.net 继续提问

胃神经纤维瘤 肿瘤科

胃神经纤维瘤;fibroneuromaofstomach;neuroinomaofstomach

http://15850.dis.999120.net 继续提问

胃脂肪瘤 肿瘤科

胃脂肪瘤;pimelomaofstomach

http://15851.dis.999120.net 继续提问

胃畸胎瘤 肿瘤科

胃畸胎瘤;dermoidtumorofstomach;dysembryomaofstomach;teratoidtumorofstomach;teratomadermoidtumorofstomach

http://15852.dis.999120.net 继续提问

残胃淋巴瘤 肿瘤科

残胃淋巴瘤

http://15853.dis.999120.net 继续提问

胃癌 肿瘤科

胃癌;carcinomaofstomach;stomachcancer;胃部恶性肿瘤

http://15854.dis.999120.net 继续提问

胃恶性淋巴瘤 肿瘤科

胃恶性淋巴瘤;gastricmalignantlymphoma;胃何杰金病;胃何杰金氏病;胃淋巴瘤;原发性胃淋巴瘤

http://15855.dis.999120.net 继续提问

胃平滑肌肉瘤 肿瘤科

胃平滑肌肉瘤;gastricleiomyosarcoma

http://15856.dis.999120.net 继续提问

胃类癌瘤 肿瘤科

胃类癌瘤;carcinoidtumorofstomach

http://15857.dis.999120.net 继续提问

胃泌素瘤 肿瘤科

胃泌素瘤;Zollinger-Ellisonsyndrome;促胃液素瘤;胰腺非β细胞瘤;胰源性溃疡病;原发性胃泌素增多症;卓-艾综合征;佐-埃二氏综合征;gastrinadenoma;Zollinger-Ellison综合征

http://15858.dis.999120.net 继续提问

残胃平滑肌肉瘤 肿瘤科

残胃平滑肌肉瘤

http://15859.dis.999120.net 继续提问

膀胱嗜铬细胞瘤 肿瘤科

膀胱嗜铬细胞瘤

http://15860.dis.999120.net 继续提问

膀胱平滑肌瘤 肿瘤科

膀胱平滑肌瘤;膀胱平滑肌良性肿瘤

http://15861.dis.999120.net 继续提问

膀胱腺癌 肿瘤科

膀胱腺癌;mucinouscarcinomaofbladder;膀胱胶样癌;膀胱黏液腺癌;膀胱印戒细胞癌

http://15863.dis.999120.net 继续提问

膀胱鳞状细胞癌 肿瘤科

膀胱鳞状细胞癌;epidermoidcarcinomaofbladder;膀胱表皮样癌;膀胱棘细胞癌;膀胱角化性癌;膀胱鳞癌

http://15864.dis.999120.net 继续提问

膀胱平滑肌肉瘤 肿瘤科

膀胱平滑肌肉瘤;膀胱平滑肌恶性肿瘤

http://15865.dis.999120.net 继续提问

膀胱肿瘤 肿瘤科

膀胱肿瘤

http://15866.dis.999120.net 继续提问

前列腺癌 肿瘤科

前列腺癌;prostaticcarcinoma;tumorofprostate

http://15867.dis.999120.net 继续提问

阴茎癌 肿瘤科

阴茎癌;男性外生殖器癌变

http://15869.dis.999120.net 继续提问

睾丸肿瘤 肿瘤科

睾丸肿瘤;orcele;testiculoma;睾丸突出;男胚瘤;男性细胞瘤;阴囊疝

http://15870.dis.999120.net 继续提问

精索恶性肿瘤 肿瘤科

精索恶性肿瘤;malignancyofspermaticcord;malignanttumorofspermaticcord;malignanttumourofspermaticcord;精索恶性新生物;精索恶性赘生物

http://15871.dis.999120.net 继续提问

精囊恶性肿瘤 肿瘤科

精囊恶性肿瘤;malignancyofseminalvesicle;malignanttumorofseminalvesicle;malignanttumourofseminalvesicle;精囊恶性瘤;精囊恶性新生物;精囊恶性赘生物

http://15872.dis.999120.net 继续提问

阴囊癌 肿瘤科

阴囊癌;squamouscellcarcinomaofscrotum;阴囊鳞状细胞癌;scroticarcinoma;阴囊扁平细胞癌;阴囊鳞状上皮细胞癌

http://15873.dis.999120.net 继续提问

外阴乳头状瘤 肿瘤科

外阴乳头状瘤;vulvarpapillaryepithelioma;外阴绒毛状瘤;外阴乳头瘤;外阴乳头状上皮瘤

http://15875.dis.999120.net 继续提问

外阴神经鞘瘤 肿瘤科

外阴神经鞘瘤;Schwannomaofvulva;外阴施万细胞瘤;外阴许旺氏细胞瘤;myoschwannomaofvulva;neurilemmomaofvulva;neurilemomaofvulva;peripheralgliomaofvulva;schwannogliomaofvulva;sheathtumorofvulva;外阴外周神经胶质瘤

http://15876.dis.999120.net 继续提问

外阴神经纤维瘤 肿瘤科

外阴神经纤维瘤;外阴纤维神经瘤;fibroneuromaofvulva;neuroinomaofvulva

http://15877.dis.999120.net 继续提问

外阴大汗腺瘤 肿瘤科

外阴大汗腺瘤;外阴汗腺瘤;外阴汗腺腺瘤

http://15878.dis.999120.net 继续提问

外阴汗管瘤 肿瘤科

外阴汗管瘤;外阴管状汗腺瘤;外阴汗管汗腺瘤;外阴汗管囊腺瘤;外阴生殖器汗管瘤

http://15879.dis.999120.net 继续提问

阴部鲍恩样丘疹病 肿瘤科

阴部鲍恩样丘疹病;阴部Bowen样丘疹病;阴部多中心色素性Bowen病;阴部类Bowen丘疹病;阴部类博温丘疹病;阴部生殖器多中心Bowen病;阴部生殖器多中心Bow-en病

http://15880.dis.999120.net 继续提问

外阴表皮内瘤变 肿瘤科

外阴表皮内瘤变

http://15881.dis.999120.net 继续提问

外阴软纤维瘤 肿瘤科

外阴软纤维瘤;外阴皮垂;外阴软垂疣;外阴软性纤维瘤;外阴纤维上皮间质性息肉;外阴纤维上皮性息肉;fibromamolleofvulva

http://15882.dis.999120.net 继续提问

外阴色素痣 肿瘤科

外阴色素痣;pigmentedmoleofvulva;pigmentednevusofvulva

http://15883.dis.999120.net 继续提问

外阴纤维瘤 肿瘤科

外阴纤维瘤;vulvardesmoma;vulvarfibromadurum;vulvarhardfibroma;外阴硬纤维瘤;vulvarfibroidtumor;vulvarinoma

http://15884.dis.999120.net 继续提问

外阴脂肪瘤 肿瘤科

外阴脂肪瘤;vulvarliparomphalus;vulvarpimeloma;外阴脂瘤

http://15885.dis.999120.net 继续提问

外阴血管瘤 肿瘤科

外阴血管瘤;vulvarangeioma;vulvarangioma;vulvarangioneoplasm;vulvarhemangioma;vulvarhemartoma;vulvarvasculartumor

http://15886.dis.999120.net 继续提问

外阴淋巴管瘤 肿瘤科

外阴淋巴管瘤;vulvarangiolymphoma;vulvarangiomalymphaticum;外阴淋巴管痣瘤

http://15887.dis.999120.net 继续提问

外阴平滑肌瘤 肿瘤科

外阴平滑肌瘤;vulvarliomyoma;vulvarmyomalevicellulare

http://15888.dis.999120.net 继续提问

外阴颗粒性肌母细胞瘤 肿瘤科

外阴颗粒性肌母细胞瘤;外阴颗粒细胞成肌细胞瘤;外阴粒细胞性成肌细胞瘤;外阴粒性成肌细胞瘤;外阴粒性肌母细胞瘤

http://15889.dis.999120.net 继续提问

外阴早期浸润性鳞癌 肿瘤科

外阴早期浸润性鳞癌;superficialinvasivecarcinomaofvulvar;外阴浅表浸润性鳞癌;外阴早期鳞状上皮浸润癌

http://15890.dis.999120.net 继续提问

外阴浸润性鳞癌 肿瘤科

外阴浸润性鳞癌;外阴鳞状上皮浸润癌

http://15891.dis.999120.net 继续提问

外阴疣状癌 肿瘤科

外阴疣状癌;verrucacarcinomaofvulva

http://15892.dis.999120.net 继续提问

外阴基底细胞癌 肿瘤科

外阴基底细胞癌;basalcellepitheliomaofvulva;basalomaofvulva;basilomaofvulva;carcinomabasocellulareofvulva

http://15893.dis.999120.net 继续提问

外阴佩吉特病 肿瘤科

外阴佩吉特病;女阴佩吉特病;外阴Paget病;外阴湿疹样癌;Paget'sdiseaseofvulva;派杰病;外阴佩吉特氏病

http://15894.dis.999120.net 继续提问

前庭大腺癌 肿瘤科

前庭大腺癌;巴多林氏腺癌;巴多林腺癌;Bartholinglandcarcinoma

http://15895.dis.999120.net 继续提问

尿道旁腺癌 肿瘤科

尿道旁腺癌;carcinomaoffemaleprostate;carcinomaofglandulaeparaurethrales

http://15896.dis.999120.net 继续提问

外阴汗腺腺癌 肿瘤科

外阴汗腺腺癌;sweetglandcarcinomaofvulva

http://15897.dis.999120.net 继续提问

外阴腺鳞癌 肿瘤科

外阴腺鳞癌;假腺鳞癌

http://15898.dis.999120.net 继续提问

外阴平滑肌肉瘤 肿瘤科

外阴平滑肌肉瘤;liomyosarcomaofvulva

http://15899.dis.999120.net 继续提问

外阴恶性神经鞘瘤 肿瘤科

外阴恶性神经鞘瘤;外阴恶性施万瘤;外阴恶性许旺瘤;外阴神经纤维肉瘤

http://15900.dis.999120.net 继续提问

外阴腺泡状软组织肉瘤 肿瘤科

外阴腺泡状软组织肉瘤;外阴泡状软组织肉瘤;外阴软组织腺泡状肉瘤

http://15902.dis.999120.net 继续提问

外阴滑膜肉瘤 肿瘤科

外阴滑膜肉瘤;malignantsynoviomaofvulva;synoviosarcomaofvulva;外阴恶性滑膜瘤

http://15903.dis.999120.net 继续提问

外阴血管外皮细胞瘤 肿瘤科

外阴血管外皮细胞瘤;haemangiopericytomaofvulva;peritheliomaofvulva;外阴周皮瘤

http://15905.dis.999120.net 继续提问

外阴转移性癌 肿瘤科

外阴转移性癌;外阴转移癌

http://15906.dis.999120.net 继续提问

外阴黑色素瘤 肿瘤科

外阴黑色素瘤;外阴黑素瘤

http://15907.dis.999120.net 继续提问

外阴卵黄囊瘤 肿瘤科

外阴卵黄囊瘤;endodermalsinustumorofvulva;外阴内胚层窦瘤;外阴内胚窦瘤

http://15908.dis.999120.net 继续提问

外阴梅克尔细胞癌 肿瘤科

外阴梅克尔细胞癌;外阴Merkel细胞癌;外阴皮肤APUD癌;外阴皮肤小梁癌;外阴神经内分泌癌;外阴原发性小细胞癌;外阴柱状癌

http://15909.dis.999120.net 继续提问

外阴横纹肌肉瘤 肿瘤科

外阴横纹肌肉瘤;rhabdosarcomaofvulva

http://15910.dis.999120.net 继续提问

外阴恶性淋巴瘤 肿瘤科

外阴恶性淋巴瘤;外阴何杰金病;外阴何杰金氏病;外阴间质瘤;外阴外皮细胞肉瘤及淋巴肉瘤;外阴网状细胞肉瘤;Hokdkin'sdiseaseofvulva

http://15911.dis.999120.net 继续提问

外阴肿瘤合并妊娠 肿瘤科

外阴肿瘤合并妊娠

http://15912.dis.999120.net 继续提问

外阴隆凸性皮肤纤维肉瘤 肿瘤科

外阴隆凸性皮肤纤维肉瘤

http://15913.dis.999120.net 继续提问

外阴上皮样肉瘤 肿瘤科

外阴上皮样肉瘤;sarcomaepithelioidesofvulva

http://15914.dis.999120.net 继续提问

外阴纤维肉瘤 肿瘤科

外阴纤维肉瘤;外阴黏液纤维肉瘤;fibromasarcomatosumofvulva

http://15916.dis.999120.net 继续提问

外阴脂肪肉瘤 肿瘤科

外阴脂肪肉瘤;adiposesarcomaofvulva;lipoblastomaofvulva;外阴成脂细胞瘤;外阴脂母细胞瘤

http://15917.dis.999120.net 继续提问

外阴恶性颗粒细胞瘤 肿瘤科

外阴恶性颗粒细胞瘤;外阴恶性颗粒细胞施万细胞瘤

http://15918.dis.999120.net 继续提问

外阴恶性横纹肌样瘤 肿瘤科

外阴恶性横纹肌样瘤

http://15919.dis.999120.net 继续提问

阴道鳞状上皮癌 肿瘤科

阴道鳞状上皮癌;pavement-epitheliumcarcinomaofvagina;tabularepitheliumcarcinomaofvagina;阴道扁平上皮癌

http://15920.dis.999120.net 继续提问

阴道转移性肿瘤 肿瘤科

阴道转移性肿瘤;阴道转移瘤

http://15921.dis.999120.net 继续提问

阴道黑色素瘤 肿瘤科

阴道黑色素瘤;阴道黑素瘤

http://15922.dis.999120.net 继续提问

阴道内胚窦瘤 肿瘤科

阴道内胚窦瘤;阴道卵黄囊瘤;阴道内胚层窦瘤

http://15923.dis.999120.net 继续提问

阴道壁息肉 肿瘤科

阴道壁息肉;polypusofvaginalwall;外阴息肉

http://15924.dis.999120.net 继续提问

阴道腺病 肿瘤科

阴道腺病

http://15925.dis.999120.net 继续提问

阴道腺癌 肿瘤科

阴道腺癌;adenocarcinomavagina

http://15926.dis.999120.net 继续提问

阴道横纹肌肉瘤 肿瘤科

阴道横纹肌肉瘤;rhabdosarcomaofvagina

http://15927.dis.999120.net 继续提问

阴道平滑肌肉瘤 肿瘤科

阴道平滑肌肉瘤;liomyosarcomaofvagina

http://15928.dis.999120.net 继续提问

阴道血管肉瘤 肿瘤科

阴道血管肉瘤;hemangiosarcomaofvagina

http://15930.dis.999120.net 继续提问

子宫颈平滑肌瘤 肿瘤科

子宫颈平滑肌瘤;fibroidofcervix;liomyomaofcervix;myomalevicellulareofcervix

http://15934.dis.999120.net 继续提问

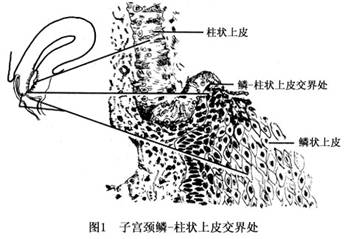

宫颈上皮内瘤变 肿瘤科

宫颈上皮内瘤变;宫颈上皮内瘤;cervicalintraepithelialneoplasia

http://15935.dis.999120.net 继续提问

宫颈微小型浸润癌 肿瘤科

宫颈微小型浸润癌;宫颈镜下浸润癌;宫颈微癌;宫颈原位癌伴微小浸润灶;宫颈早期间质浸润癌;宫颈早期浸润癌;宫颈灶微型浸润癌;宫颈微灶型浸润癌

http://15936.dis.999120.net 继续提问

宫颈浸润癌 肿瘤科

宫颈浸润癌;invasivecarcinomaofcervix;子宫颈浸润性癌变

http://15937.dis.999120.net 继续提问

宫颈腺癌 肿瘤科

宫颈腺癌;adenocarcinomaoftheuterinecervix

http://15938.dis.999120.net 继续提问

宫颈复发癌 肿瘤科

宫颈复发癌

http://15939.dis.999120.net 继续提问

子宫颈残端癌 肿瘤科

子宫颈残端癌;carcinomaofcervicalstump

http://15940.dis.999120.net 继续提问

妊娠合并宫颈癌 肿瘤科

妊娠合并宫颈癌;pregnancycomplicatingcancerofthecervix

http://15942.dis.999120.net 继续提问

子宫肌瘤 肿瘤科

子宫肌瘤;hysteromyoma;leiomyomaofuterus;leiomyomauteri;子宫平滑肌瘤

http://15943.dis.999120.net 继续提问

输卵管癌三联症 肿瘤科

输卵管癌三联症

http://15944.dis.999120.net 继续提问

子宫内膜增生 肿瘤科

子宫内膜增生;hyperplasiaendometrii

http://15945.dis.999120.net 继续提问

子宫内膜息肉 肿瘤科

子宫内膜息肉;metropolypus;子宫息肉

http://15946.dis.999120.net 继续提问

子宫内膜间质肉瘤 肿瘤科

子宫内膜间质肉瘤;uterinestromalendometriosis;uterinestromatosis;子宫淋巴管内间质肌病;子宫淋巴管内间质异位症;子宫内膜间质异位症

http://15948.dis.999120.net 继续提问

子宫恶性中胚叶混合瘤 肿瘤科

子宫恶性中胚叶混合瘤;malignantmullerianmixedtumor;子宫癌肉瘤;子宫恶性米勒管混合瘤;子宫恶性混合性中胚叶瘤

http://15949.dis.999120.net 继续提问

子宫内膜癌 肿瘤科

子宫内膜癌;carcinomaofuterinecorpus;endomerioidadenocarcinoma;子宫内膜腺癌;子宫内膜样腺癌;子宫体癌;adenocarcinomaendometrium;endometrialcancer

http://15950.dis.999120.net 继续提问

原发性输卵管癌 肿瘤科

原发性输卵管癌;原发性法娄皮欧管癌;原发性法娄皮欧氏癌

http://15951.dis.999120.net 继续提问

妊娠合并子宫肌瘤 肿瘤科

妊娠合并子宫肌瘤;pregnancyassociatedwithleiomyomauteri;pregnancyassociatedwithuterusmyoma

http://15952.dis.999120.net 继续提问

卵巢浆液性肿瘤 肿瘤科

卵巢浆液性肿瘤

http://15953.dis.999120.net 继续提问

卵巢黏液性肿瘤 肿瘤科

卵巢黏液性肿瘤;卵巢粘液性瘤;卵巢粘液性肿瘤

http://15954.dis.999120.net 继续提问

卵巢透明细胞肿瘤 肿瘤科

卵巢透明细胞肿瘤;celluleclearofovary;wasserhellecellsofovary;water-clearcellofovary;卵巢明细胞肿瘤

http://15956.dis.999120.net 继续提问

卵巢交界性肿瘤 肿瘤科

卵巢交界性肿瘤

http://15957.dis.999120.net 继续提问

卵巢颗粒细胞瘤 肿瘤科

卵巢颗粒细胞瘤;ovariangranulosacelltumors

http://15958.dis.999120.net 继续提问

卵巢泡膜细胞瘤 肿瘤科

卵巢泡膜细胞瘤;ovarianthecacelltumors;thecomaofovary

http://15959.dis.999120.net 继续提问

麦格综合征 肿瘤科

麦格综合征;Demons-Meigs综合征;Domons-Meigs二氏综合征;Meigs-Cass综合征;Meigs-Salmon综合征;卵巢癌-腹水-胸水综合征;卵巢癌-胸腹腔积液综合征;卵巢-腹水-胸水综合征;卵巢瘤胸腹腔积液综合征;麦格综合症;梅格斯氏综合征;梅格斯综合征;梅-卡二氏综合征;盆腔瘤合并胸-腹水综