风关痛 风湿科

特发性关节痛综合征;不明原因关节痛;风湿寒性关节痛;风湿痛症;良性关节痛;特发性关节痛综合症

http://10007.dis.999120.net 继续提问

系统性红斑狼疮 风湿科

系统性红斑狼疮;全身性红斑狼疮

http://10905.dis.999120.net 继续提问

亚急性皮肤红斑狼疮 风湿科

亚急性皮肤红斑狼疮;annularerythema;播散性盏状狼疮;牛皮癣型狼疮;浅表性播散性狼疮亚急性播散性狼疮;亚急性皮肤红斑

http://10906.dis.999120.net 继续提问

药物性狼疮 风湿科

药物性狼疮

http://10908.dis.999120.net 继续提问

抗磷脂抗体综合征 风湿科

抗磷脂抗体综合征;抗磷脂抗体综合症

http://10909.dis.999120.net 继续提问

硬皮病 风湿科

硬皮病;硬皮症;痹症;胶原沉着病;皮痹;系统性硬化症;血痹;diffusesystemicsclerosis;progressivesystemicsclerosis;进行性全身性硬化症;进行性系统性硬化症;弥漫性系统硬化;全身性硬皮病;系统性硬化病

http://10910.dis.999120.net 继续提问

局限性硬皮病 风湿科

局限性硬皮病;circumscribedscleroderma;morphea;局灶性硬皮病

http://10911.dis.999120.net 继续提问

硬肿症 风湿科

硬肿症;皮硬化病

http://10912.dis.999120.net 继续提问

弥漫性筋膜炎 风湿科

弥漫性筋膜炎;eosinophilicfasciitis;伴高γ-球蛋白血症及嗜酸细胞增多的弥漫性筋膜炎;嗜酸细胞性肌筋膜炎;嗜酸细胞性筋膜炎;嗜酸性筋膜炎;硬化性筋膜炎

http://10913.dis.999120.net 继续提问

嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征 风湿科

嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合征;嗜酸细胞增多性肌痛综合征;嗜酸性粒细胞增多-肌痛综合症

http://10914.dis.999120.net 继续提问

未分化结缔组织病 风湿科

未分化结缔组织病;不全型或顿挫型狼疮;未分化结缔组织综合征;隐匿性狼疮;早期未分化结缔组织病

http://10915.dis.999120.net 继续提问

多发性肌炎-皮肌炎 风湿科

多发性肌炎-皮肌炎;idiopathicinflammatorymyopathy;多发性肌炎/皮肌炎;多发性肌炎和皮肌炎;特发性炎症性肌病;multiplemyositis-dermatomyositis;多肌炎-皮肌炎

http://10916.dis.999120.net 继续提问

风湿性多肌痛 风湿科

风湿性多肌痛;风湿性多发性肌痛;风湿性多肌病

http://10917.dis.999120.net 继续提问

游走性结节性脂膜炎 风湿科

游走性结节性脂膜炎

http://10919.dis.999120.net 继续提问

回归热型结节性非化脓性脂膜炎 风湿科

回归热型结节性非化脓性脂膜炎;Weber-Christian综合征

http://10920.dis.999120.net 继续提问

组织细胞吞噬性脂膜炎 风湿科

组织细胞吞噬性脂膜炎

http://10921.dis.999120.net 继续提问

寒冷性脂膜炎 风湿科

寒冷性脂膜炎;冷性脂膜炎

http://10922.dis.999120.net 继续提问

类固醇后脂膜炎 风湿科

类固醇后脂膜炎;皮质类固醇激素后脂膜炎

http://10923.dis.999120.net 继续提问

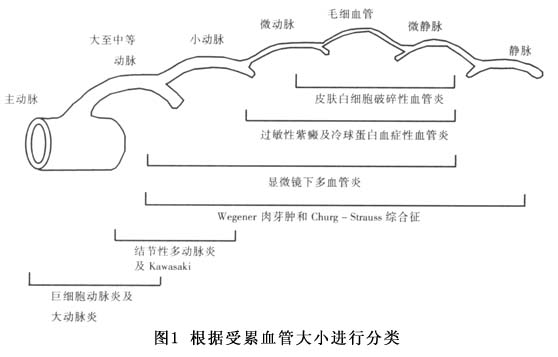

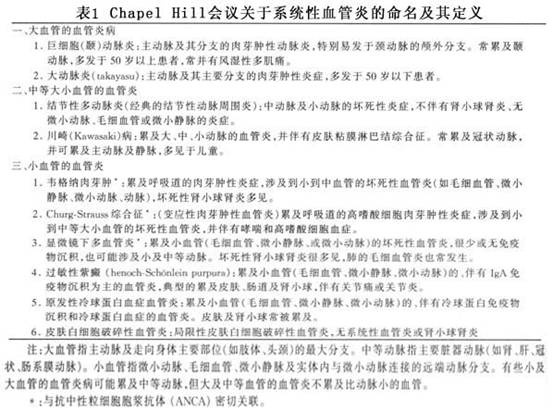

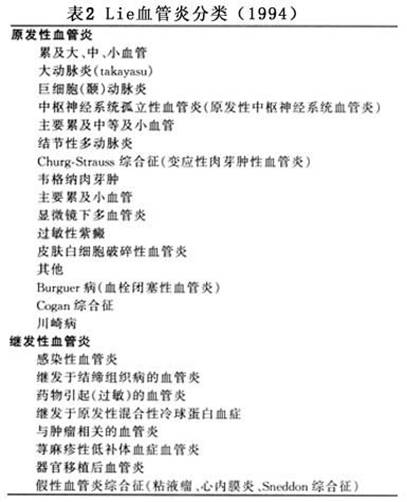

系统性血管炎 风湿科

系统性血管炎;vasculiticsyndrome;vasculitissyndrome;系统性脉管炎;血管炎综合征

http://10924.dis.999120.net 继续提问

血管炎前期综合征 风湿科

血管炎前期综合征;血管炎前期综合症

http://10927.dis.999120.net 继续提问

皮肤白细胞破碎性血管炎 风湿科

皮肤白细胞破碎性血管炎;Gougerot结节性真皮变应疹;皮肤白细胞破裂性脉管炎;皮肤坏死性小静脉炎

http://10928.dis.999120.net 继续提问

重叠综合征 风湿科

重叠综合征;overlappingconnectivetissuedisease;重叠胶原病;重叠结缔组织病;重叠综合症

http://10929.dis.999120.net 继续提问

网状青斑和青斑性血管炎 风湿科

网状青斑和青斑性血管炎;网状青斑和青斑脉管炎

http://10930.dis.999120.net 继续提问

节段性透明性血管炎 风湿科

节段性透明性血管炎;节段性透明变性性脉管炎;atrophieblanche;livedoidvasculitis;whiteatrophy;白色萎缩;白色萎缩症;青斑样血管炎

http://10931.dis.999120.net 继续提问

复发性皮肤坏死性嗜酸粒细胞血管炎 风湿科

复发性皮肤坏死性嗜酸粒细胞血管炎

http://10933.dis.999120.net 继续提问

显微镜下多血管炎 风湿科

显微镜下多血管炎;显微镜下多动脉炎

http://10935.dis.999120.net 继续提问

先天性毛细血管扩张性大理石样皮肤 风湿科

先天性毛细血管扩张性大理石样皮肤;congenitallivedoreticularis;vanLohuizen综合征;先天性泛发性静脉扩张;先天性网状青斑

http://10936.dis.999120.net 继续提问

全身性特发性毛细血管扩张症 风湿科

全身性特发性毛细血管扩张症

http://10937.dis.999120.net 继续提问

急性脂肪皮肤硬化症 风湿科

急性脂肪皮肤硬化症;急性脂肪性硬皮病;硬化性脂膜炎

http://10939.dis.999120.net 继续提问

色素性紫癜性苔藓样皮病 风湿科

色素性紫癜性苔藓样皮病;Gougerot-Blum病;伴苔藓样损害的瘙痒性血管硬化性紫癜;色素性紫癜性苔藓样皮肤病

http://10940.dis.999120.net 继续提问

毛细血管扩张性环状紫癜 风湿科

毛细血管扩张性环状紫癜;Majocchi紫癜;telangiectasiafollicularisannularis;环状毛囊性毛细管扩张

http://10941.dis.999120.net 继续提问

中毒性紫癜 风湿科

中毒性紫癜;drugpurpura;药物性紫癜

http://10942.dis.999120.net 继续提问

淤滞性紫癜 风湿科

淤滞性紫癜;acroangiodermatitis;瘀积性紫癜;肢端血管皮炎;肢端血管性皮炎

http://10943.dis.999120.net 继续提问

小腿红绀病 风湿科

小腿红绀病;小腿红绀症;erythrocyanosis;绀红皮病;红绀病

http://10944.dis.999120.net 继续提问

血管神经性水肿 风湿科

血管神经性水肿;acutecircumscribededema;acuteessentialedema;angioedema;gianturticaria;hydropshypostrophos;migratoryedema;Quincke病;vasogenicedema;巨大荨麻疹;血管性水肿;angioneuroedema;Quinche水肿;Quincke'sedema;urticariaedematosa;urticariatuberos

http://10945.dis.999120.net 继续提问

血清病和血清病样反应 风湿科

血清病和血清病样反应

http://10946.dis.999120.net 继续提问

大动脉炎 风湿科

大动脉炎;Takayasu’sdisease;Takayasu病;不典型主动脉缩窄症;高安病;巨细胞必性动脉炎;突发性主动脉炎;无脉症;主动脉弓综合征;aorto-arteritis;高安氏病;缩窄性大动脉炎;塔卡亚萨病;塔卡亚萨氏病;主动脉动脉炎;Takayasu'sarteritis

http://10947.dis.999120.net 继续提问

结节性多动脉炎 风湿科

结节性多动脉炎;periarteritisnodosa;polyarteritis;多动脉炎;结节性动脉外膜炎;结节性动脉周围炎;结节性多发性动脉炎;库斯毛耳病;库斯毛耳氏病;Kussmaul'sdisease

http://10948.dis.999120.net 继续提问

韦格纳肉芽肿 风湿科

韦格纳肉芽肿;韦格内肉芽肿;Wegenergranulomatosis;韦格纳肉芽肿病;Wegener肉芽肿;坏死性肉芽肿

http://10949.dis.999120.net 继续提问

过敏性血管炎和肉芽肿病 风湿科

过敏性血管炎和肉芽肿病;allergicgranulomatosis;Churg-Strauss综合征;变态反应性肉芽肿病;变应性肉芽肿;变应性肉芽肿病;过敏性肉芽肿;过敏性肉芽肿性血管炎;过敏性肉芽肿症;Churg-Strausssvndrome;allergicangiitisandgranulomatosis;Churg-Strausesyndrome;allergicgranulomatou

http://10950.dis.999120.net 继续提问

川崎病 风湿科

皮肤黏膜淋巴结综合征;Kawasakidisease;伴指(趾)特异性脱屑急性发热性皮肤黏膜淋巴结综合征;川崎病;皮肤-黏膜-淋巴结综合征;皮肤黏膜淋巴结综合症;kawasakidisease;急性发热性黏膜皮肤淋巴结综合征;Kawasaki综合征;婴儿急性热性皮肤粘膜淋巴结综合征

http://10951.dis.999120.net 继续提问

血栓闭塞性脉管炎 风湿科

闭塞性血栓性脉管炎;Buerger病;闭塞性动脉内膜炎;十指零落;血栓闭塞性脉管炎;thromboangiitisangiitis;闭塞性血栓血管炎;伯格病;伯格氏病;buergerdisease;Burger病;闭塞性血栓性血管炎

http://10952.dis.999120.net 继续提问

肝豆状核变性 风湿科

肝豆状核变性;Wilson病;威尔逊变性;威尔逊氏变性;威尔逊氏病;威尔逊氏综合征;威尔逊病

http://10953.dis.999120.net 继续提问

干燥综合症 风湿科

干燥综合征;autoimmuneexocrineglanddisease;exocrinopathy;干燥综合症;口眼干燥关节炎综合征;舍格伦综合征;斯约格伦综合征;自身免疫性外分泌腺病;Gougerot-Houwesyndrome;Gougerot-Mikulicz-Sjogrensyndrome;Sjogren'sdisease;Sjogren氏综合征;古-豪二氏综合征;古-米

http://10954.dis.999120.net 继续提问

雷诺综合征 风湿科

雷诺综合征;雷诺综合症

http://10955.dis.999120.net 继续提问

过敏性紫癜 风湿科

过敏性紫癜;anaphylacticpurpura;Henoch-Schonleinsyndrome;亨诺-许兰综合征;急性血管性紫癜;anaphylactoidpurpura;Henoch-Schonlein紫癜;变态反应性紫癜;变应性紫瘢;葡萄疫;血风疮;Henoch-Schonlein综合征;出血性毛细血管中毒症

http://10956.dis.999120.net 继续提问

闭塞性动脉硬化 风湿科

闭塞性动脉硬化;闭塞性动脉硬化症;atherosclerosisobliterans;闭塞性动脉粥样硬化

http://10957.dis.999120.net 继续提问

恶性萎缩性丘疹病 风湿科

恶性萎缩性丘疹病;Dego病;Kohlmeier-Degos综合征;lethalcutaneousandgastrointestinalarteriolarthrombosis;德戈斯病;德戈斯氏综合征;恶性萎缩性丘疹症;克耳米埃尔氏综合征;致死性皮肤和胃肠道细动脉血栓形成;lethalcutaneousandgastrointestinalarteriolarthrombosis;德

http://10958.dis.999120.net 继续提问

毛细血管扩张性共济失调综合征 风湿科

毛细血管扩张性共济失调综合征;ataxiatelangiectasia;Louis-Bar综合征;共济失调性毛细血管扩张症;毛细血管扩张性共济失调综合症;运动失调性毛细血管扩张症;ataxia-telangiectasia;Louis-Barsyndrome;Lovis-Bar综合征;共济失调毛细血管扩张症;共济失调-毛细血管扩张综合征;路易斯·巴尔氏综合征

http://10959.dis.999120.net 继续提问

进行性色素性紫癜性皮病 风湿科

进行性色素性紫癜性皮病;peculiarprogressivepigmentarydiseaseoftheskin;Schamberg病;进行性着色皮肤病;尚贝格病;特异性进行性色素性皮病

http://10960.dis.999120.net 继续提问

出血性紫癜 风湿科

暴发性紫癜;purpuragangrenosa;purpurahemorrhagica;purpuranecrotica;出血性紫癜;坏疽性紫癜;坏死性紫癜;色素性血管炎;fulminantpurpura;暴发性紫瘢

http://10961.dis.999120.net 继续提问

老年性紫癜 风湿科

老年性紫癜

http://10962.dis.999120.net 继续提问

淋巴水肿 风湿科

淋巴水肿;淋巴管性水肿;无名肿

http://10963.dis.999120.net 继续提问

结节性红斑 风湿科

结节性红斑;瓜藤缠;湿毒流注

http://10964.dis.999120.net 继续提问

新生儿紫癜 风湿科

新生儿紫癜

http://10966.dis.999120.net 继续提问

巨细胞动脉炎和风湿性多肌痛 风湿科

巨细胞动脉炎和风湿性多肌痛

http://10967.dis.999120.net 继续提问

下肢静脉曲张 风湿科

下肢静脉曲张

http://10968.dis.999120.net 继续提问

原发性混合型冷球蛋白血症性血管炎 风湿科

原发性混合型冷球蛋白血症性血管炎;特发性混合型冷沉淀球蛋白血症;特发性混合性冷球蛋白血症;紫癜-关节痛-冷球蛋白血症综合征

http://10969.dis.999120.net 继续提问

白塞病 风湿科

白塞病;Behcet'sdisease;silkroutedisease;贝赫切特病;贝切特病;贝切特氏病;口、眼、生殖器三联征;丝绸之路病;Adamentiade;Behcet病;Behcet三联征;Halush-Behcet综合征;Touraine口疮病;白赛综合征;贝赫切特综合征;非性病性女阴溃疡复发性等膜炎;仅多性前房积脓性

http://10970.dis.999120.net 继续提问

史-约综合征 风湿科

史-约综合征;Baader皮肤口腔炎;Baader综合征;pantomorphiaerythemaexudativum;Stevens-Johnson综合征;多形性渗出性红斑;多型性大疱性红斑;黏膜呼吸道综合征;黏膜-皮肤-眼综合征;史蒂文斯-约翰逊综合征;史-约综合症;ectodermosiserosivapluriorifcialis;mucocutaneoocular;黏膜皮肤眼综合征;斯约综合征;斯-约二氏综合征;斯-约综合征

http://10971.dis.999120.net 继续提问

风湿性边缘性红斑 风湿科

风湿性边缘性红斑;rheumaticerythemamarginatum

http://10972.dis.999120.net 继续提问

风湿热 风湿科

风湿热;rheufev;rheumapyra;急性风湿病;polyarthritisrheumaticaacuta;rheumatopyra;急性风湿性多关节炎

http://10973.dis.999120.net 继续提问

肝炎病毒相关风湿病 风湿科

肝炎病毒相关风湿病

http://10974.dis.999120.net 继续提问

莱姆病 风湿科

莱姆病;Lymeborreliosis;莱姆氏病;莱姆疏螺旋体病;赖姆疏螺旋体病

http://10975.dis.999120.net 继续提问

微病毒B19感染性风湿病 风湿科

微病毒B19感染性风湿病;细小病毒B19感染性风湿病

http://10976.dis.999120.net 继续提问

痛风和高尿酸血症 风湿科

痛风和高尿酸血症

http://10977.dis.999120.net 继续提问

纤维性骨炎 风湿科

纤维性骨炎;arthritisdeformansneoplastiea

http://10978.dis.999120.net 继续提问

铝骨病 风湿科

铝骨病;aluminium-relatedbonedisease;铝相关性骨病

http://10979.dis.999120.net 继续提问

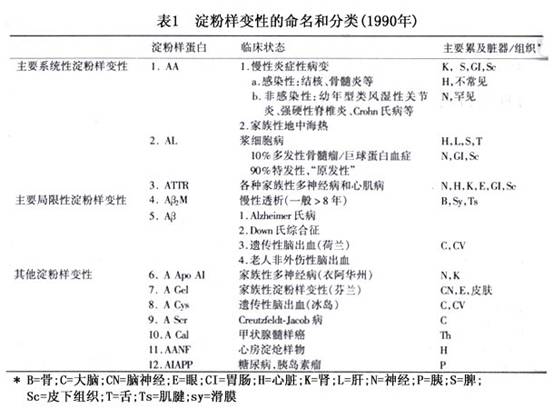

透析性骨关节病 风湿科

透析性骨关节病;β2-微球蛋白淀粉样变;透析性创伤性关节病;透析性外伤性关节病

http://10980.dis.999120.net 继续提问

骨质软化症与佝偻病 风湿科

骨质软化症与佝偻病;佝偻病和骨质软化症;osteomalaciaandrachitis

http://10981.dis.999120.net 继续提问

骨质疏松 风湿科

骨质疏松;骨质疏松症;bonerarefaction;rarefactionofbone

http://10982.dis.999120.net 继续提问

绝经期关节炎 风湿科

绝经期关节炎;arthropathiaovaripriva;climacticarthritis;更年期关节炎

http://10983.dis.999120.net 继续提问

焦磷酸钙沉积病 风湿科

焦磷酸钙沉积病;calciumpyrophosphatedepositiondisease;Pseudogout;假性痛风;焦磷酸关节病;焦磷酸盐关节病

http://10984.dis.999120.net 继续提问

碱性磷酸钙结晶沉积病 风湿科

碱性磷酸钙结晶沉积病

http://10985.dis.999120.net 继续提问

其他晶体性关节病 风湿科

其他晶体性关节病

http://10986.dis.999120.net 继续提问

戈谢病 风湿科

戈谢病;家族性脾性贫血;葡萄糖脑苷脂病;葡萄糖脑苷脂酶缺乏症;cerebrosidelipoidosis;cerebrosidosis;familialsplenicanemia;Gaucher病;glucosylceramidelipoidosis;戈谢脾肿大;脑甙病;脑甙沉积病;脑苷脂沉积病;脑苷脂沉积症;脑苷脂网状内皮细胞病;葡萄糖脑酰胺沉

http://10987.dis.999120.net 继续提问

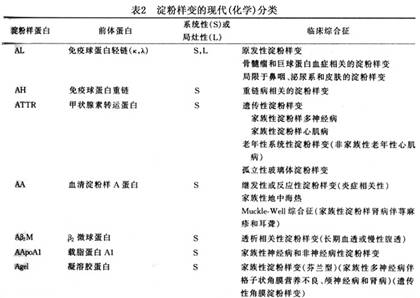

淀粉样变病和淀粉样关节病 风湿科

淀粉样变病和淀粉样关节病

http://10988.dis.999120.net 继续提问

褐黄病 风湿科

褐黄病;alkaptonuria;褐黄症;黑酸尿症;黄褐病;加罗德氏综合征;加罗德综合征

http://10989.dis.999120.net 继续提问

血色病 风湿科

血色病;古铜色糖尿病;色素性肝硬化;血色素沉着症;遗传性血色病;原发性铁负荷过多

http://10990.dis.999120.net 继续提问

原发性高脂蛋白血症与黄瘤增生病 风湿科

原发性高脂蛋白血症与黄瘤增生病

http://10991.dis.999120.net 继续提问

老年人类风湿性关节炎 风湿科

老年人类风湿性关节炎;senilearthritispauperum;senilepolyarthritisdestruens;老年类风湿性关节炎;老年人类风湿;老年人历节;老年人顽痹;老年人尪痹;老年人周痹

http://10992.dis.999120.net 继续提问

Felty综合征 风湿科

费尔蒂综合征;Felty综合征;费尔蒂综合症;费耳提氏综合征;费耳提综合征;类风湿关节炎伴脾大白细胞减少;脾肿大性多关节炎

http://10993.dis.999120.net 继续提问

卡普兰综合征 风湿科

卡普兰综合征;硅沉着病关节炎;卡普兰氏综合征;卡普兰综合症;类风湿尘肺综合征;类风湿关节炎-尘肺综合征;类风湿关节炎-肺尘沉着症候群

http://10994.dis.999120.net 继续提问

成人斯蒂尔病 风湿科

成人斯蒂尔病;变应性或超敏感性亚败血症;成人Willer-Fanconi综合征;成人Wissler综合征;成人变应性亚败血症;成人发病的幼年类风湿关节炎;成人急性发热性幼年风湿病性关节炎

http://10995.dis.999120.net 继续提问

色素沉着绒毛结节性滑膜炎 风湿科

色素沉着绒毛结节性滑膜炎;色素绒毛结节性滑膜炎;色素性绒毛滑膜炎

http://10996.dis.999120.net 继续提问

强直性脊柱炎 风湿科

强直性脊柱炎;Marie-strümpell病;pokerback;rheumatoidspondylitis;VonBechterew病;类风湿性脊柱炎;类风湿性脊椎炎;类风湿中心型;玛丽-斯特伦佩尔病;玛丽-斯特伦佩尔氏病

http://10997.dis.999120.net 继续提问

惠普尔病 风湿科

惠普尔病;小肠脂肪营养不良;intestinallipodystrophy;Whipple病;肠性脂质营养不良;肠原性脂肪代谢障碍;肠脂肪肉芽肿症

http://10998.dis.999120.net 继续提问

银屑病性关节炎 风湿科

银屑病性关节炎;arthriticpsoriasis;psoriasisarthropathica;psoriasisarthropica;牛皮癣关节炎;牛皮癣性关节炎;银屑病关节炎

http://10999.dis.999120.net 继续提问

溃疡性结肠炎性关节炎 风湿科

溃疡性结肠炎性关节炎;肠病性关节炎

http://11000.dis.999120.net 继续提问

克罗恩病关节炎 风湿科

克罗恩病关节炎;克罗恩病性关节炎

http://11001.dis.999120.net 继续提问

反应性关节炎 风湿科

反应性关节炎

http://11002.dis.999120.net 继续提问

赖特综合征 风湿科

赖特综合征;urethro-ocular-synovialsyndrome;非淋病性关节炎、结膜炎、尿道炎三联征;莱特尔氏综合征;莱特尔综合征;莱特尔综合征尿道-眼-滑膜综合征;赖特综合症;Feissiger-LeRoy-Reiter综合征;infectiveuroarthitis;mucocutaneousocularsyndrome;Reiter’sDisease;Reiter

http://11003.dis.999120.net 继续提问

肠道短路关节炎皮炎综合征 风湿科

肠道短路关节炎皮炎综合征;arthritis-dermatitissyndromecausedbyintestinalshortcircuitopera;肠道短路关节炎皮炎综合症;小肠旁路关节炎皮炎综合征

http://11005.dis.999120.net 继续提问

滑膜炎、痤疮、脓疱病、骨肥厚、骨髓炎综合征 风湿科

滑膜炎、痤疮、脓疱病、骨肥厚、骨髓炎综合征;SAPHO综合征;滑膜炎、痤疮、脓疱病、骨肥厚、骨髓炎综合症

http://11006.dis.999120.net 继续提问

人工关节置换术后关节感染 风湿科

人工关节置换术后关节感染

http://11007.dis.999120.net 继续提问

化脓性关节炎 风湿科

化脓性关节炎;pyogenicarthritis

http://11008.dis.999120.net 继续提问

淋病性关节炎 风湿科

淋病性关节炎;blennorrhagicarthritis;淋球菌性关节炎

http://11009.dis.999120.net 继续提问

梅毒性关节炎 风湿科

梅毒性关节炎

http://11010.dis.999120.net 继续提问

乙型肝炎病毒性关节炎 风湿科

乙型肝炎病毒性关节炎;血清性肝炎病毒性关节炎;乙型肝病毒性关节炎

http://11011.dis.999120.net 继续提问

非结核性分枝杆菌关节炎 风湿科

非结核性分枝杆菌关节炎

http://11012.dis.999120.net 继续提问

非淋球菌性细菌性关节炎 风湿科

非淋球菌性细菌性关节炎

http://11013.dis.999120.net 继续提问

布氏杆菌性关节炎 风湿科

布氏杆菌性关节炎;布鲁氏杆菌性关节炎

http://11014.dis.999120.net 继续提问

真菌性关节炎 风湿科

真菌性关节炎;arthritisfungosa;fungalarthritis;fungusarticuli;霉菌性关节炎

http://11015.dis.999120.net 继续提问

寄生虫性关节炎 风湿科

寄生虫性关节炎

http://11016.dis.999120.net 继续提问

胫骨结节骨骺炎 风湿科

胫骨结节骨软骨病;asepticnecrosis;epiphysitisoftibialtuberosity;Osgood-Schlatterdisease;Osgood-Schlatter病;osteochondritis;tractionepiphysitis;奥-施二氏病;骨软骨炎;胫骨粗隆骨软骨病;胫骨结节骨骺炎;牵引性骨骺炎;无菌性坏死

http://11017.dis.999120.net 继续提问

股骨头骨骺骨软骨病 风湿科

股骨头骨骺骨软骨病;childhoodischemicnecrosisoffemoralhead;coxaplana;Legg-Calvè-Perthes病;扁平髋;儿童股骨头缺血性坏死;Perther病

http://11018.dis.999120.net 继续提问

大骨节病 风湿科

卡斯钦-贝克病;Kashin-Bek病;矮人病;大骨节病;卡-贝病;柳拐子病;算盘子病;Kaschin-Beck病;osteoarthrosisdeformansendemica;卡-贝二氏病;乌洛夫病

http://11019.dis.999120.net 继续提问

畸形性骨炎 风湿科

畸形性骨炎;deformansosteitis;Paget’sdisease;Paget病;变形性骨炎;Paget骨病;Pepetdisease;scleromalacia;佩吉特骨病

http://11020.dis.999120.net 继续提问

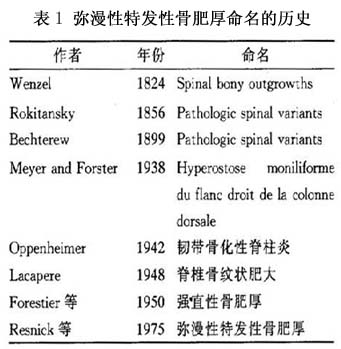

弥漫性特发性骨肥厚 风湿科

弥漫性特发性骨肥厚;ankylosinghyperostosis;Baastrup病;Forestier病;肥厚性脊柱关节病;广泛性特发性骨质增生;强直性骨肥厚

http://11021.dis.999120.net 继续提问

急性减压性骨坏死 风湿科

急性减压性骨坏死

http://11022.dis.999120.net 继续提问

特发性股骨头坏死 风湿科

特发性股骨头坏死;缺血性股骨头坏死

http://11023.dis.999120.net 继续提问

结节病 风湿科

结节病;Boeck病;LaVerrugadisease;Mortimer病;nodularwormdisease;noduledisease;sarcoid;Schaumann病;鲍氏肉芽肿病;伯克肉样瘤;伯克氏肉样瘤;郝-伯二氏病;结节线虫病;类肉瘤病;类肉状瘤病;良性淋巴肉芽肿病;肉样瘤病

http://11025.dis.999120.net 继续提问

复发性多软骨炎 风湿科

复发性多软骨炎;polychondropathia;多发性软骨病;复发性多发软骨炎

http://11026.dis.999120.net 继续提问

网球肘 风湿科

肱骨外上髁炎;radiohumeralepicondylitis;桡侧伸腕肌肌腱损伤;网球肘;tenniselbow;桡肱骨粘液囊炎;网球手肘;网球员肘病;肘部发炎

http://11027.dis.999120.net 继续提问

慢性腰背痛 风湿科

慢性腰背痛;腰痹

http://11028.dis.999120.net 继续提问

纤维肌痛综合征 风湿科

纤维肌痛综合征;纤维肌痛综合症

http://11029.dis.999120.net 继续提问

多肌腱末端病 风湿科

多肌腱末端病

http://11030.dis.999120.net 继续提问

滑囊炎 风湿科

滑囊炎;bursitis;粘液囊炎

http://11031.dis.999120.net 继续提问

胸廓出口综合征 风湿科

胸廓出口综合征;过度外展综合征;颈肋综合征;肋锁综合征;前斜角肌综合征;胸廓出口综合症;胸小肌综合征;胸腔出口综合征

http://11032.dis.999120.net 继续提问

腕管综合征 风湿科

腕管综合征;腕管综合症

http://11033.dis.999120.net 继续提问

甲状腺功能亢进性骨矿疾病 风湿科

甲状腺功能亢进性骨矿疾病;甲亢性骨矿疾病

http://11034.dis.999120.net 继续提问

库欣综合征 风湿科

库欣综合征;adrenocorticalhyperfunction;hypercortisolism;柯兴氏综合征;柯兴综合征;库欣综合症;库兴氏综合征;库兴综合征;皮质醇增多症;皮质醇增多综合征;肾上腺皮质功能亢进症

http://11035.dis.999120.net 继续提问

神经病性关节病 风湿科

神经病性关节病;Charcot关节;neuropathicjoint;神经性关节病;神经原性关节病;神经源性关节病;arthropathianeurotica;charcotjoint;沙尔科关节

http://11036.dis.999120.net 继续提问

镰状细胞贫血 风湿科

镰状细胞贫血;镰状细胞性贫血

http://11037.dis.999120.net 继续提问

巨人症 风湿科

肢端肥大症;gigantism;巨人症;肢端肥大

http://11038.dis.999120.net 继续提问

伏格特-小柳-原田综合征 风湿科

伏格特-小柳-原田综合征;Vogt-小柳原田综合症;葡萄膜脑膜脑炎综合征;神经-全葡萄膜炎综合征;特发性葡萄膜大脑炎;uveoencephalitis综合征;uveomeningo-encephalitis;Vogt-Koyanagi-Harada综合征;Vogt-小柳-原田综合征;葡萄膜大脑炎综合征;色素膜脑膜脑炎;小柳-原田综合症;眼-脑-耳-皮综合

http://11039.dis.999120.net 继续提问

反射性交感神经营养不良综合征 风湿科

反射性交感神经营养不良综合征;Sudeck's萎缩;创伤后萎缩;反射性交感神经营养不良综合症;肩-手综合征;交感反射性营养不良综合征;灼性神经痛;causalgia

http://11040.dis.999120.net 继续提问

Ⅰ型免疫母细胞性淋巴腺病 风湿科

Ⅰ型免疫母细胞性淋巴腺病;淋巴肉芽肿病X;淋巴网状细胞增多症性高γ球蛋白血症;慢性多潜能性免疫增生综合征

http://11041.dis.999120.net 继续提问

Ⅱ型免疫母细胞性淋巴腺病 风湿科

Ⅱ型免疫母细胞性淋巴腺病

http://11042.dis.999120.net 继续提问

多中心性网状组织细胞增生症 风湿科

多中心性网状组织细胞增生症;多中心性网状内皮系统组织细胞瘤病;多中心性网状组织细胞瘤病;巨细胞性组织细胞瘤;类脂性皮肤关节炎;皮肤和滑膜多中心性网状组织细胞增生症;网状组织细胞肉芽肿

http://11043.dis.999120.net 继续提问

播散性嗜酸粒细胞增多性胶原病 风湿科

播散性嗜酸粒细胞增多性胶原病

http://11044.dis.999120.net 继续提问

热性嗜中性白细胞皮肤病 风湿科

热性嗜中性白细胞皮肤病;Sweet'ssyndrome;急性发热性嗜中性白细胞增多性皮肤病;急性发热性中性白细胞性皮肤病;隆起性红斑;斯威特氏综合征;斯维特综合征

http://11045.dis.999120.net 继续提问

纤维化综合征 风湿科

纤维化综合征;多灶性硬化症;纤维化综合症

http://11047.dis.999120.net 继续提问

肥大性骨关节病 风湿科

肥大性骨关节病;原发性肥大性骨关节病;家族性肥大性骨关节病;继发性肥大性骨关节病

http://11048.dis.999120.net 继续提问

POEMS综合征 风湿科

POEMS综合征;Crow-Fukase综合征;POEMS综合症;Takatsuki综合征

http://11049.dis.999120.net 继续提问

不安腿综合征 风湿科

不安腿综合征;anxietastibia;astheniccruralparesthenia;Ekbom综合征;impatiencemusculaire;legjitters;不安腿综合症;不宁腿综合征;多动腿综合征;肌性焦热;胫骨不安症;腿部神经过敏症;无力性脚感觉异常症

http://11050.dis.999120.net 继续提问

松毛虫病骨关节病 风湿科

松毛虫病骨关节病;boneandjointchangesinpine-mothdisease;松毛虫病骨与关节异常

http://11051.dis.999120.net 继续提问

创伤性关节炎 风湿科

创伤性关节炎;post-traumaticarthritis;创伤后关节炎;损伤性骨关节炎;外伤性关节炎

http://11053.dis.999120.net 继续提问

癌肿性关节炎 风湿科

癌肿性关节炎

http://11055.dis.999120.net 继续提问

埃莱尔-当洛综合征 风湿科

埃莱尔-当洛综合征;埃莱尔-当洛综合症;埃勒斯-当洛综合征;艾-荡综合征;全身弹力纤维发育异常症;Ehlers-Danlos综合征;Meekein-Ehlers-Danlos综合征;皮肤弹性过度综合征;先天性结缔组织发育不全综合征;cutishyperelastia;hyperelastiacutis;弹力过度性皮肤

http://11056.dis.999120.net 继续提问

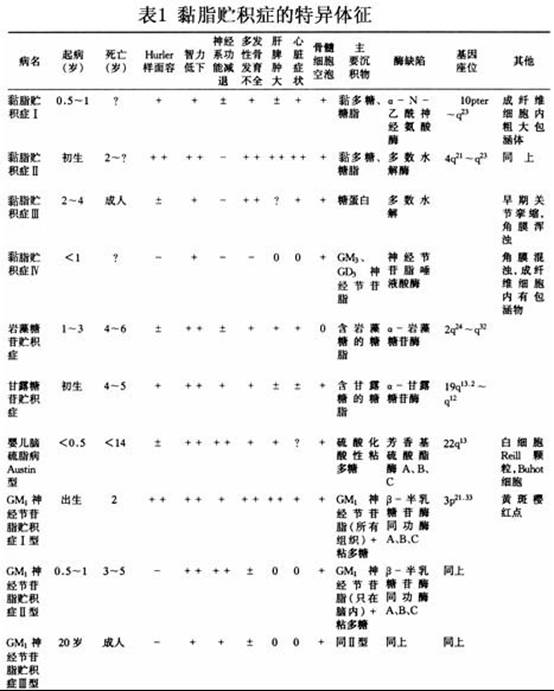

黏多糖贮积症Ⅶ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅶ型;Goldberg综合征;β-葡萄糖苷酸酶缺乏症;戈尔伯杰综合征;粘多糖病Ⅶ型;粘多糖增多症Ⅶ型;粘多糖贮积病Ⅶ型

http://11057.dis.999120.net 继续提问

黏脂贮积症Ⅰ型 风湿科

黏脂贮积症Ⅰ型;粘多糖症Ⅰ型;粘脂糖症Ⅰ型;脂质黏多糖病Ⅰ型

http://11059.dis.999120.net 继续提问

黏脂贮积症Ⅱ型 风湿科

黏脂贮积症Ⅱ型;I-cell病;inclusioncelldisease;包涵体细胞病;粘多糖症Ⅱ型;粘脂糖症Ⅱ型;粘脂贮积症Ⅱ型

http://11060.dis.999120.net 继续提问

黏脂贮积症Ⅳ型 风湿科

黏脂贮积症Ⅳ型;粘多糖症Ⅳ型;粘脂糖症Ⅳ型

http://11062.dis.999120.net 继续提问

甘露糖苷贮积症 风湿科

甘露糖苷贮积症;甘露糖苷过多症

http://11063.dis.999120.net 继续提问

岩藻糖苷贮积症 风湿科

岩藻糖苷贮积症;墨角藻糖苷酶缺乏病;岩藻糖苷病

http://11064.dis.999120.net 继续提问

Austin型幼儿脑硫脂病 风湿科

Austin型幼儿脑硫脂病;Austingreefieldsyndrome;Austinmetachromaticleukodystrophy;Austin型异染性脑白质营养不良

http://11065.dis.999120.net 继续提问

CM1神经节苷脂贮积症 风湿科

CM1神经节苷脂贮积症;CM1amauroticidiocy;CM1黑蒙性白痴;CM1家族黑矇性白痴;CM1神经节苷脂沉积症

http://11066.dis.999120.net 继续提问

弹性假黄瘤 风湿科

弹性假黄瘤;diffusexanthelasma;弹力纤维假黄瘤;弹性痣;非典型黄色瘤;弥漫性黄斑瘤;弥漫性黄色斑瘤;营养不良性弹力纤维病

http://11067.dis.999120.net 继续提问

天冬氨酰葡萄糖胺尿症 风湿科

天冬氨酰葡萄糖胺尿症;天冬氨酰基葡萄糖胺尿

http://11068.dis.999120.net 继续提问

法布里病 风湿科

法布里病;Fabry-Anderson病;法布里氏病;费波瑞病;磷脂沉着综合征;弥漫性血管角质瘤;遗传性营养不良类脂沉积症;alpha-galactosidaseAdeficiency;Andeson-Fabrydisease;angiokeratomacorporisdiffusmsyndrome;α-半乳糖苷酶A缺乏病;安德森-法布里病;弥漫性体血管角质瘤

http://11069.dis.999120.net 继续提问

沃纳综合征 风湿科

沃纳综合征;adultprogeria;白内障-硬皮病-早老综合征;成人型早老症;成人早老症;成人早老综合征;维尔纳氏综合征;维尔纳综合征;沃纳综合症

http://11070.dis.999120.net 继续提问

同型胱氨酸尿症 风湿科

同型胱氨酸尿症;高胱氨酸尿症;假性Marfan综合征

http://11071.dis.999120.net 继续提问

家族性地中海热 风湿科

家族性地中海热;familialrecurrentpolyserositis;periodicpolyserositis;家庭性地中海热

http://11072.dis.999120.net 继续提问

抗体免疫缺陷病 风湿科

抗体免疫缺陷病

http://11073.dis.999120.net 继续提问

联合免疫缺陷病 风湿科

联合免疫缺陷病

http://11074.dis.999120.net 继续提问

吞噬功能缺陷病 风湿科

吞噬功能缺陷病;吞噬功能不全

http://11075.dis.999120.net 继续提问

复发性风湿病 风湿科

复发性风湿病;Hench-Rosenberg综合征;Hench综合征;发作性风湿症;复发性风湿症

http://11076.dis.999120.net 继续提问

马方综合征 风湿科

马方综合征;Marchesani综合征;马凡综合症;先天性中胚层发育不良;肢体细长症;蜘蛛指征;Marfan’ssyndrome;马凡综合征;马方综合症

http://11077.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症 风湿科

黏多糖贮积症;mucopolysaccharide;mucopolysaccharidestoragedisease;黏多糖病;黏多糖增多症;粘多糖贮积病

http://11078.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症Ⅰ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅰ型;Hurler综合征;MPSI-H;承霤病;胡勒综合征;软骨-骨营养不良;粘多糖病Ⅰ型;粘多糖增多症Ⅰ型;粘多糖贮积病Ⅰ型

http://11079.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症Ⅱ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅱ型;Hunter综合征;汉特综合征;粘多糖病Ⅱ型;粘多糖增多症Ⅱ型;粘多糖贮积病Ⅱ型

http://11080.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症Ⅲ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅲ型;Sanfilippo综合征;山菲利普综合征;粘多糖病Ⅲ型;粘多糖增多症Ⅲ型;粘多糖贮积病Ⅲ型

http://11081.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症Ⅳ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅳ型;Morquio综合征;osteochondrodystrophia;osteochondrodystrophy;非典型性佝偻病;骨软骨营养不良;畸形性软骨营养不良;莫尔奎综合征;粘多糖病Ⅳ型;粘多糖增多症Ⅳ型;粘多糖贮积病Ⅳ型

http://11082.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症Ⅴ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅴ型;Scheie综合征;希氏综合征;粘多糖病Ⅴ型;粘多糖增多症Ⅴ型;粘多糖贮积病Ⅴ型

http://11083.dis.999120.net 继续提问

黏多糖贮积症Ⅵ型 风湿科

黏多糖贮积症Ⅵ型;Maroteaux-Lamy综合征;多发性营养不良性侏儒症;马-拉综合征;粘多糖病Ⅵ型;粘多糖增多症Ⅵ型;粘多糖贮积病Ⅵ型