牙齿拥挤 口腔科

牙齿拥挤;牙列拥挤;crowdingofteeth

http://16428.dis.999120.net 继续提问

龋齿 口腔科

龋;龋齿;龋病;龋牙

http://16429.dis.999120.net 继续提问

口腔单纯疱疹 口腔科

口腔单纯疱疹

http://16430.dis.999120.net 继续提问

慢性边缘性龈炎 口腔科

慢性边缘性龈炎;单纯性龈炎;慢性龈缘炎;龈缘炎;simplegingivitis;marginalgingivitis

http://16431.dis.999120.net 继续提问

智齿冠周炎 口腔科

下颌第三磨牙冠周炎;智齿冠周炎;pericoronitisofwisdomtooth

http://16432.dis.999120.net 继续提问

面部疖痈 口腔科

面部疖痈

http://16433.dis.999120.net 继续提问

面颈部化脓性淋巴结炎 口腔科

面颈部化脓性淋巴结炎;facialandcervicalsuppurativelymphadenitis

http://16434.dis.999120.net 继续提问

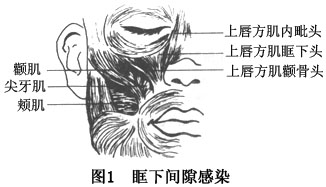

眶下间隙感染 口腔科

眶下间隙感染;眶下间隙蜂窝织炎;眶下间隙蜂窝组织炎;infraorbitalspaceinfection

http://16435.dis.999120.net 继续提问

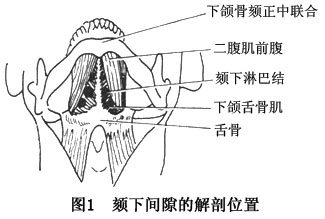

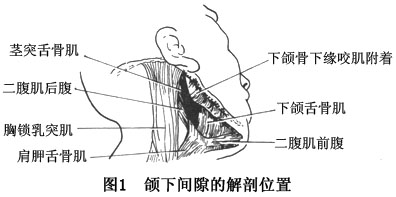

颏下间隙感染 口腔科

颏下间隙感染;颏下间隙蜂窝组织炎;颏下间隙蜂窝织炎;submentalspaceinfection

http://16436.dis.999120.net 继续提问

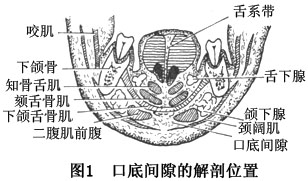

口底多间隙感染 口腔科

口底多间隙感染;口底蜂窝组织炎;口底蜂窝织炎;mouthfloorcellulitis;Cellulitisoffloorofmouth

http://16437.dis.999120.net 继续提问

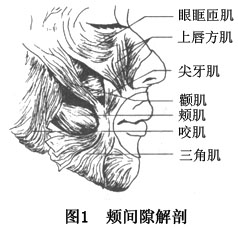

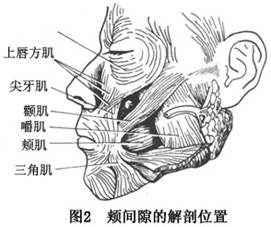

颊间隙感染 口腔科

颊间隙感染;颊间隙蜂窝组织炎;颊间隙蜂窝织炎;buccalspaceinfection

http://16438.dis.999120.net 继续提问

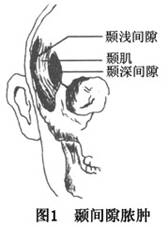

颞间隙感染 口腔科

颞间隙感染;颞间隙蜂窝织炎;颞间隙蜂窝组织炎;temporalspaceinfection

http://16439.dis.999120.net 继续提问

颞下间隙感染 口腔科

颞下间隙感染;颞下间隙蜂窝组织炎;颞下间隙蜂窝织炎;infratemporalspaceinfection

http://16440.dis.999120.net 继续提问

咬肌下间隙感染 口腔科

咬肌下间隙感染;咬肌间隙感染;咬肌下间隙蜂窝组织炎;咬肌下间隙蜂窝织炎

http://16441.dis.999120.net 继续提问

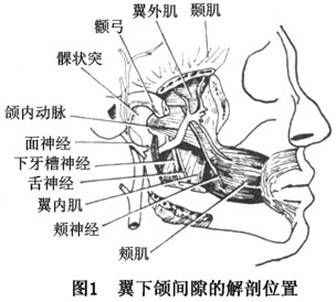

翼下颌间隙感染 口腔科

翼下颌间隙感染;翼下颌间隙蜂窝组织炎;翼下颌间隙蜂窝织炎;pterygomandibularspaceinfection

http://16442.dis.999120.net 继续提问

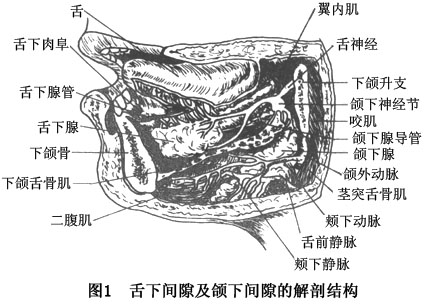

舌下间隙感染 口腔科

舌下间隙感染;舌下间隙蜂窝组织炎;舌下间隙蜂窝织炎;sublingualspaceinfection

http://16443.dis.999120.net 继续提问

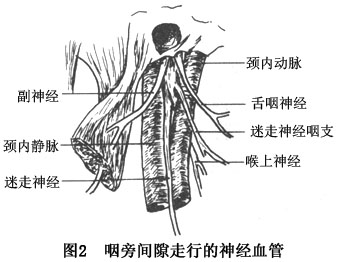

咽旁间隙感染 口腔科

咽旁间隙感染;咽旁间隙蜂窝组织炎;咽旁间隙蜂窝织炎;lateralpharyngealspaceinfection

http://16444.dis.999120.net 继续提问

下颌下间隙感染 口腔科

下颌下间隙感染;颌下间隙蜂窝组织炎;颌下间隙蜂窝织炎;submandibularspaceinfection

http://16445.dis.999120.net 继续提问

化脓性颌骨骨髓炎 口腔科

化脓性颌骨骨髓炎

http://16446.dis.999120.net 继续提问

婴幼儿上颌骨骨髓炎 口腔科

婴幼儿上颌骨骨髓炎;新生儿颌骨骨髓炎;血源性颌骨骨髓炎

http://16447.dis.999120.net 继续提问

放射性颌骨骨髓炎 口腔科

放射性颌骨骨髓炎;放射性颌骨坏死;osteoradionecrosis

http://16448.dis.999120.net 继续提问

慢性硬化性颌骨骨髓炎 口腔科

慢性硬化性颌骨骨髓炎;慢性非化脓性硬化性骨髓炎;Garre硬化性骨髓炎;Garré骨髓炎;Garre’ssclerosingosteomyelitis

http://16449.dis.999120.net 继续提问

带状疱疹 口腔科

口腔带状疱疹;带状疱疹;herpeszoster

http://16450.dis.999120.net 继续提问

青春期龈炎 口腔科

青春期龈炎;青年期龈炎;pubertalgingivitis

http://16451.dis.999120.net 继续提问

结核性淋巴结炎 口腔科

结核性淋巴结炎;lymphadenitistuberculosa

http://16452.dis.999120.net 继续提问

颌面骨结核 口腔科

颌面骨结核;maxillofacialbonetuberculosis

http://16453.dis.999120.net 继续提问

颌面部放线菌病 口腔科

颌面部放线菌病;maxillofacialactinomycosis

http://16454.dis.999120.net 继续提问

颌面部梅毒 口腔科

颌面部梅毒;maxillofacialsyphilis

http://16455.dis.999120.net 继续提问

妊娠性龈炎 口腔科

妊娠性龈炎;妊娠期龈炎

http://16456.dis.999120.net 继续提问

手足口病 口腔科

手-足-口病

http://16457.dis.999120.net 继续提问

口腔念珠菌病 口腔科

口腔念珠菌病;oralcandidiasis

http://16458.dis.999120.net 继续提问

急性坏死溃疡性龈炎 口腔科

急性坏死溃疡性龈炎;急性坏死性溃疡性龈炎;梭菌螺旋体性龈炎;战壕口;Vincent龈炎;奋森龈炎;Vincentgingivitis;trenchmouth

http://16459.dis.999120.net 继续提问

药物性牙龈增生 口腔科

药物性牙龈增生

http://16461.dis.999120.net 继续提问

牙龈纤维瘤病 口腔科

牙龈纤维瘤病;遗传性牙龈纤维瘤病;家族性牙龈纤维瘤病;特发性牙龈纤维瘤病;hereditarygingivalfibromatosis;familialgingivalfibromatosis;idiopathicgingivalfibromatosis

http://16462.dis.999120.net 继续提问

球菌性口炎 口腔科

球菌性口炎

http://16463.dis.999120.net 继续提问

坏疽性口炎 口腔科

坏疽性口炎;走马牙疳;口颊坏疽;noma

http://16464.dis.999120.net 继续提问

急性龈乳头炎 口腔科

急性龈乳头炎;龈乳头炎

http://16465.dis.999120.net 继续提问

颅缝早闭 口腔科

颅缝早闭;狭颅症

http://16467.dis.999120.net 继续提问

眶距过宽征 口腔科

眶距过宽征;眶距增宽症

http://16468.dis.999120.net 继续提问

克鲁宗综合征 口腔科

克鲁宗综合征;Crouzon综合征;鹦鹉头综合征;先天性尖头并指(趾)畸形综合征;狭颅综合征;Virchow综合征

http://16470.dis.999120.net 继续提问

Apert综合征 口腔科

Apert综合征;尖头并指畸形;并指型尖头综合征;尖头并指综合征;acrocephalosyndactyly

http://16471.dis.999120.net 继续提问

翼钩过长 口腔科

翼钩过长;翼钩综合征;腭帆张肌滑囊炎

http://16473.dis.999120.net 继续提问

前牙反he 口腔科

前牙反he

http://16474.dis.999120.net 继续提问

成人牙周炎 口腔科

成人牙周炎;慢性成人牙周炎;chronicadultperiodontitis

http://16475.dis.999120.net 继续提问

药物过敏性口炎 口腔科

药物过敏性口炎

http://16476.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织擦伤 口腔科

口腔颌面部软组织擦伤;abrasiooftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16477.dis.999120.net 继续提问

釉质发育不全 口腔科

釉质发育不全;釉质发育不全症

http://16478.dis.999120.net 继续提问

四环素牙 口腔科

四环素牙

http://16480.dis.999120.net 继续提问

遗传性牙本质发育不全 口腔科

遗传性牙本质发育不全;遗传性乳光牙本质

http://16481.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织挫伤 口腔科

口腔颌面部软组织挫伤;contusedwoundoftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16483.dis.999120.net 继续提问

过小牙、过大牙、锥形牙 口腔科

过小牙、过大牙、锥形牙

http://16484.dis.999120.net 继续提问

融合牙、双生牙、结合牙 口腔科

融合牙、双生牙、结合牙

http://16485.dis.999120.net 继续提问

畸形中央尖 口腔科

畸形中央尖

http://16486.dis.999120.net 继续提问

牙内陷 口腔科

牙内陷

http://16487.dis.999120.net 继续提问

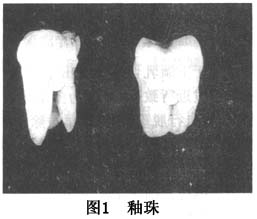

釉珠 口腔科

釉珠

http://16488.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织挫裂伤 口腔科

口腔颌面部软组织挫裂伤;contusionandlaceratingwoundoftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16489.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织切割伤 口腔科

口腔颌面部软组织切割伤;concisusoftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16492.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织刺伤 口腔科

口腔颌面部软组织刺伤;punctureoftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16495.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织撕脱伤 口腔科

口腔颌面部软组织撕脱伤;avulsedwoundoftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16496.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织动物咬伤 口腔科

口腔颌面部软组织动物咬伤;animalbiteoftheoromaxillo-facialregionsofttissue

http://16497.dis.999120.net 继续提问

过敏性接触性口炎 口腔科

过敏性接触性口炎

http://16498.dis.999120.net 继续提问

青少年型牙周炎 口腔科

青少年型牙周炎;牙周变性;periodontosis

http://16499.dis.999120.net 继续提问

牙脱位 口腔科

牙脱位;dislocationoftheteeth

http://16500.dis.999120.net 继续提问

牙齿磨损 口腔科

牙齿磨损;磨损症;磨耗

http://16501.dis.999120.net 继续提问

磨牙症 口腔科

磨牙症;夜磨牙症

http://16503.dis.999120.net 继续提问

楔状缺损 口腔科

楔状缺损

http://16504.dis.999120.net 继续提问

牙震荡 口腔科

牙震荡;toothconcussion

http://16505.dis.999120.net 继续提问

牙折 口腔科

牙折;牙折断;Odontoclasia

http://16506.dis.999120.net 继续提问

酸蚀症 口腔科

酸蚀症

http://16507.dis.999120.net 继续提问

牙隐裂 口腔科

牙隐裂;不全牙裂;牙微裂;imcompletetoothfracture

http://16508.dis.999120.net 继续提问

牙根纵裂 口腔科

牙根纵裂

http://16509.dis.999120.net 继续提问

快速进行性牙周炎 口腔科

快速进行性牙周炎;快速进展性牙周炎

http://16510.dis.999120.net 继续提问

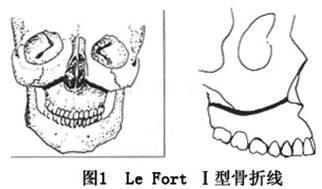

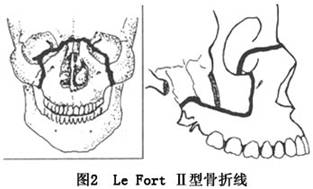

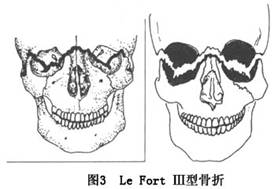

上颌骨骨折 口腔科

上颌骨骨折;maxillaryfracture

http://16511.dis.999120.net 继续提问

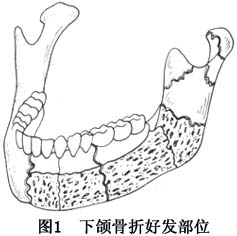

下颌骨骨折 口腔科

下颌骨骨折;mandibularfracture

http://16512.dis.999120.net 继续提问

青春前期牙周炎 口腔科

青春前期牙周炎

http://16514.dis.999120.net 继续提问

颧骨及颧弓骨折 口腔科

颧骨及颧弓骨折;zygomaticandarchfracture

http://16515.dis.999120.net 继续提问

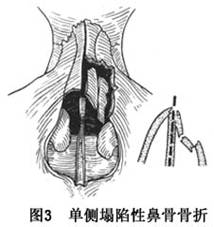

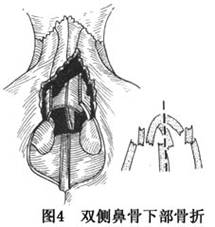

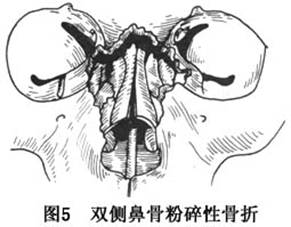

鼻骨骨折 口腔科

鼻骨骨折

http://16516.dis.999120.net 继续提问

掌砣角化牙周病综合征 口腔科

掌砣角化牙周病综合征;Papillon-Lefevre综合征;掌砣角化-牙周破坏综合征;Papillon-Lefevresyndrome;syndromeofpalmar-plantarhyper-keratosisandprematureperiodontaldestruction

http://16517.dis.999120.net 继续提问

获得性免疫缺陷综合征相关性牙周炎 口腔科

获得性免疫缺陷综合征相关性牙周炎;HIV相关性牙周炎;艾滋病相关性牙周炎

http://16520.dis.999120.net 继续提问

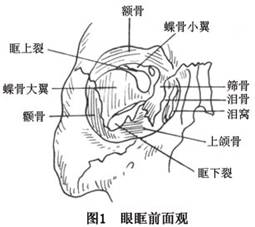

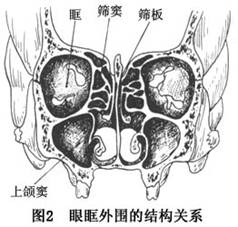

眼眶骨折 口腔科

眼眶骨折;blow-outfracture

http://16521.dis.999120.net 继续提问

顽固性牙周炎 口腔科

顽固性牙周炎;难治性牙周炎

http://16522.dis.999120.net 继续提问

全面部骨折 口腔科

全面部骨折

http://16523.dis.999120.net 继续提问

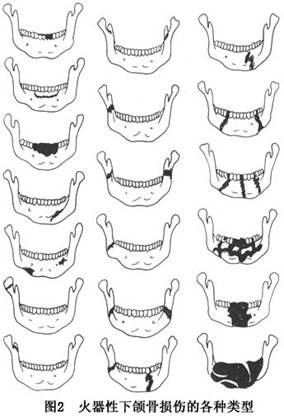

口腔颌面部火器伤 口腔科

口腔颌面部火器伤;firearminjuryoforomaxillo-facialregion

http://16524.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部烧伤 口腔科

口腔颌面部烧伤;burnoforomaxillo-facialregion

http://16525.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部核武器伤 口腔科

口腔颌面部核武器伤;nuclearweaponwoundoforomaxillo-facialregion

http://16526.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部化学武器伤 口腔科

口腔颌面部化学武器伤;woundofchemicalweaponoforomaxillo-facialregion

http://16527.dis.999120.net 继续提问

前牙深覆盖 口腔科

前牙深覆盖

http://16528.dis.999120.net 继续提问

复发性口腔溃疡 口腔科

复发性口腔阿弗他溃疡;复发性口腔溃疡;复发性口疮;复发性阿弗他口炎;recurrentaphthousstomatitis;recurrentaphthousulcer;recurrentoralulcer

http://16529.dis.999120.net 继续提问

牙周牙髓联合病变 口腔科

牙周牙髓联合病变

http://16530.dis.999120.net 继续提问

可复性牙髓炎 口腔科

可复性牙髓炎

http://16531.dis.999120.net 继续提问

甲状舌管囊肿 口腔科

甲状舌管囊肿;cystisthyrolingualis

http://16532.dis.999120.net 继续提问

鳃裂囊肿 口腔科

鳃裂囊肿

http://16533.dis.999120.net 继续提问

牙龈囊肿 口腔科

牙龈囊肿

http://16534.dis.999120.net 继续提问

急性牙髓炎 口腔科

急性牙髓炎

http://16535.dis.999120.net 继续提问

根尖周囊肿 口腔科

根尖周囊肿;根端囊肿;radicularcyst

http://16536.dis.999120.net 继续提问

始基囊肿 口腔科

始基囊肿

http://16537.dis.999120.net 继续提问

含牙囊肿 口腔科

含牙囊肿;滤泡囊肿;follicularcyst

http://16538.dis.999120.net 继续提问

慢性牙髓炎 口腔科

慢性牙髓炎

http://16540.dis.999120.net 继续提问

球状上颌囊肿 口腔科

球状上颌囊肿

http://16541.dis.999120.net 继续提问

鼻腭管囊肿 口腔科

鼻腭管囊肿;鼻腭管囊肿;切牙管囊肿;正中腭囊肿;正中前上颌囊肿

http://16542.dis.999120.net 继续提问

正中囊肿 口腔科

正中囊肿

http://16543.dis.999120.net 继续提问

鼻唇囊肿 口腔科

鼻唇囊肿

http://16544.dis.999120.net 继续提问

血外渗性囊肿 口腔科

血外渗性囊肿;孤立性囊肿;损伤性骨囊肿;solitarycyst;traumaticbonecyst

http://16545.dis.999120.net 继续提问

动脉瘤性骨囊肿 口腔科

动脉瘤性骨囊肿

http://16546.dis.999120.net 继续提问

牙髓坏死 口腔科

牙髓坏死;渐进性坏死

http://16547.dis.999120.net 继续提问

牙髓钙化 口腔科

牙髓钙化;髓石

http://16548.dis.999120.net 继续提问

牙内吸收 口腔科

牙内吸收;internalresorption

http://16549.dis.999120.net 继续提问

根分叉病变 口腔科

根分叉病变

http://16551.dis.999120.net 继续提问

牙龈瘤 口腔科

牙龈瘤;paradentoma

http://16552.dis.999120.net 继续提问

急性浆液性根尖周炎 口腔科

急性浆液性根尖周炎

http://16553.dis.999120.net 继续提问

急性牙槽脓肿 口腔科

急性化脓性根尖周炎;急性牙槽脓肿;急性根尖周脓肿;根尖周炎的急性化脓期;Acutealveolarabscess

http://16554.dis.999120.net 继续提问

巨细胞肉芽肿 口腔科

巨细胞肉芽肿;巨细胞修复性肉芽肿;giantcellreparationgranuloma;GCRG

http://16555.dis.999120.net 继续提问

慢性根尖周炎 口腔科

慢性根尖周炎

http://16556.dis.999120.net 继续提问

颈动脉体瘤 口腔科

颈动脉体瘤

http://16557.dis.999120.net 继续提问

放射性口炎 口腔科

放射性口炎;放射性黏膜炎;radiatemucositis

http://16558.dis.999120.net 继续提问

牙周脓肿 口腔科

牙周脓肿

http://16559.dis.999120.net 继续提问

成釉细胞瘤 口腔科

成釉细胞瘤;造釉细胞瘤

http://16560.dis.999120.net 继续提问

成釉细胞纤维瘤 口腔科

成釉细胞纤维瘤;造釉细胞纤维瘤;软型牙瘤;纤维型成釉细胞瘤;软性混合性牙瘤

http://16561.dis.999120.net 继续提问

鳞状牙源性瘤 口腔科

鳞状牙源性瘤;牙源性鳞状细胞瘤

http://16563.dis.999120.net 继续提问

钙化性牙源性囊肿 口腔科

钙化性牙源性囊肿;牙源性钙化囊肿

http://16566.dis.999120.net 继续提问

牙源性纤维瘤 口腔科

牙源性纤维瘤;calcifyingodontogeniccyst

http://16567.dis.999120.net 继续提问

牙源性黏液瘤 口腔科

牙源性黏液瘤;牙源性粘液瘤

http://16568.dis.999120.net 继续提问

牙本质瘤 口腔科

牙本质瘤

http://16569.dis.999120.net 继续提问

良性成牙骨质细胞瘤 口腔科

良性成牙骨质细胞瘤;良性牙骨质母细胞瘤;真性牙骨质瘤

http://16570.dis.999120.net 继续提问

牙瘤 口腔科

牙瘤

http://16571.dis.999120.net 继续提问

颌骨隆凸 口腔科

颌骨隆凸;外生骨疣;骨疣;exostosis;torus

http://16572.dis.999120.net 继续提问

牙骨质化纤维瘤 口腔科

牙骨质化纤维瘤;牙骨质化性纤维瘤

http://16573.dis.999120.net 继续提问

根尖周牙骨质结构不良 口腔科

根尖周牙骨质结构不良;根尖周纤维结构不良;periapicalfibrousdysplasia

http://16574.dis.999120.net 继续提问

巨大牙骨质瘤 口腔科

巨大牙骨质瘤;巨形牙骨质瘤;家族性多发性牙骨质瘤;familialmultiplecementoma

http://16575.dis.999120.net 继续提问

巨颌症 口腔科

巨颌症;家族性颌骨肥大;天使病;家族性颌骨纤维异常增殖症;familialcherubism;familialfibrousdysplasiaofthejaws

http://16576.dis.999120.net 继续提问

口腔黏膜嗜酸性溃疡 口腔科

口腔黏膜嗜酸性溃疡;创伤性嗜酸细胞肉芽肿;traumaticeosinophilicgranuloma;TEG

http://16577.dis.999120.net 继续提问

牙周萎缩 口腔科

牙龈退缩;牙周萎缩;边缘组织退缩;marginaltissuerecession;periodontalatrophy

http://16578.dis.999120.net 继续提问

唇癌 口腔科

唇癌;carcinomaofthelip

http://16579.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部恶性淋巴瘤 口腔科

口腔颌面部恶性淋巴瘤

http://16580.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部浆细胞肉瘤 口腔科

口腔颌面部浆细胞肉瘤;口腔颌面部骨髓瘤

http://16581.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部致命性中线肉芽肿 口腔科

口腔颌面部致命性中线肉芽肿;恶性肉芽肿;坏死性肉芽肿;中线致死性肉芽肿;midlinelethalgranuloma;necroticgranuloma;malig-nantgranuloma

http://16582.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部郎格汉斯细胞病 口腔科

口腔颌面部郎格汉斯细胞病;朗格汉斯细胞肉芽肿;组织细胞增生症X;特发性组织细胞增生症;idiopathichistiocytosis;Langerhanscellgranuloma;histiocytosisX

http://16583.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部转移性癌瘤 口腔科

口腔颌面部转移性癌瘤;metastaticcarcinomainthemaxillofacialregion

http://16584.dis.999120.net 继续提问

口底癌 口腔科

口底癌

http://16586.dis.999120.net 继续提问

颊癌 口腔科

颊癌;carcinomaofcheek

http://16588.dis.999120.net 继续提问

硬腭癌 口腔科

硬腭癌

http://16589.dis.999120.net 继续提问

口咽癌 口腔科

口咽癌;carcinomaoforal-pharynx

http://16590.dis.999120.net 继续提问

上颌窦癌 口腔科

上颌窦癌

http://16591.dis.999120.net 继续提问

中央性颌骨癌 口腔科

中央性颌骨癌;中心性颌骨癌;原发性颌骨内癌;原发性牙槽内癌;primaryintraosseouscarcinoma;primaryintra-alveolarcarcinoma

http://16592.dis.999120.net 继续提问

颜面部皮肤癌 口腔科

颜面部皮肤癌

http://16593.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部软组织肉瘤 口腔科

口腔颌面部软组织肉瘤

http://16594.dis.999120.net 继续提问

口腔颌面部骨源性肉瘤 口腔科

口腔颌面部骨源性肉瘤

http://16595.dis.999120.net 继续提问

黑色素瘤 口腔科

口腔颌面部恶性黑素瘤;黑色素瘤;黑色素癌

http://16596.dis.999120.net 继续提问

舌甲状腺 口腔科

舌甲状腺;舌异位甲状腺;ectopicthyroid

http://16597.dis.999120.net 继续提问

后牙反 口腔科

后牙反

http://16599.dis.999120.net 继续提问

种植体周围病变 口腔科

种植体周围病变;种植体周组织炎症

http://16600.dis.999120.net 继续提问

口腔扁平苔藓 口腔科

口腔扁平苔藓

http://16601.dis.999120.net 继续提问

口干燥症 口腔科

口干燥症

http://16602.dis.999120.net 继续提问

流涎 口腔科

流涎

http://16603.dis.999120.net 继续提问

口腔白色角化病 口腔科

口腔白色角化病;良性角化病;良性白色角化病;前白斑;厚皮病;烟碱性口炎;烟碱性白色角化病;benignhyperkeratosis;leukokeratosisnicotinapalati;nicotinicstomatitis

http://16604.dis.999120.net 继续提问

慢性阻塞性腮腺炎 口腔科

慢性阻塞性腮腺炎

http://16607.dis.999120.net 继续提问

涎石病和下颌下腺炎 口腔科

涎石病和下颌下腺炎;慢性硬化性颌下腺炎;Kuttner瘤;sialolithiasisandsialadenitisofthesubmandibulargland

http://16608.dis.999120.net 继续提问

涎腺结核 口腔科

涎腺结核;唾液腺结核

http://16609.dis.999120.net 继续提问

涎腺放线菌病 口腔科

涎腺放线菌病;唾液腺放线菌病;actinomycosisofsalivarygland

http://16610.dis.999120.net 继续提问

口腔白斑 口腔科

口腔白斑;口腔白斑症

http://16611.dis.999120.net 继续提问

涎腺损伤和涎瘘 口腔科

涎腺损伤和涎瘘

http://16612.dis.999120.net 继续提问

口腔红斑 口腔科

口腔红斑;口腔红斑病;增殖性红斑;魁来特红斑;红色增殖性病变;红色肥厚症;erythroplasticlesion;erythroplasiaofQueyrat

http://16613.dis.999120.net 继续提问

涎腺黏液囊肿 口腔科

涎腺黏液囊肿;唾液腺黏液囊肿;salivarymucocele

http://16614.dis.999120.net 继续提问

涎腺良性肥大 口腔科

涎腺良性肥大;涎腺肿大症;唾液腺良性肥大;涎腺退行性肿大;sialadenosis

http://16616.dis.999120.net 继续提问

口腔盘状红斑狼疮 口腔科

口腔盘状红斑狼疮;discoidlupuserythematosus

http://16617.dis.999120.net 继续提问

多形性腺瘤 口腔科

多形性腺瘤;混合瘤;mixedtumor;pleomorphicadenoma

http://16618.dis.999120.net 继续提问

上皮-肌上皮癌 口腔科

上皮-肌上皮癌;管状实性肿瘤;腺肌上皮瘤;肌上皮细胞腺瘤;囊性腺瘤;导管癌

http://16619.dis.999120.net 继续提问

多形性低度恶性腺癌 口腔科

多形性低度恶性腺癌;口腔小涎腺叶状腺癌;终末导管腺癌;terminalductadenocarcinoma;lobularcarcinoma;terminalductcarcinoma

http://16620.dis.999120.net 继续提问

恶性多形性腺瘤 口腔科

恶性多形性腺瘤

http://16621.dis.999120.net 继续提问

涎腺腺癌 口腔科

涎腺腺癌;唾液腺腺癌;非特异性涎腺腺癌;非特异性唾液腺癌;adenocarcinomanototherwisespecified

http://16622.dis.999120.net 继续提问

涎腺鳞状细胞癌 口腔科

涎腺鳞状细胞癌;唾液腺鳞状细胞癌;

http://16623.dis.999120.net 继续提问

涎腺伴淋巴样间质的未分化癌 口腔科

涎腺伴淋巴样间质的未分化癌;唾液腺伴淋巴样间质的未分化癌

http://16624.dis.999120.net 继续提问

涎腺小细胞癌 口腔科

涎腺小细胞癌;唾液腺小细胞癌

http://16625.dis.999120.net 继续提问

淋巴瘤性乳头状囊腺瘤 口腔科

淋巴瘤性乳头状囊腺瘤;腺淋巴瘤;沃辛瘤;乳头状淋巴性囊腺瘤;乳头状淋巴囊腺瘤;adenolymphoma;Warthintumor

http://16626.dis.999120.net 继续提问

嗜酸性腺瘤 口腔科

嗜酸性腺瘤;嗜酸粒细胞腺瘤;嗜酸细胞腺瘤;大嗜酸粒细胞瘤;Oxyphilicgranularcelladenoma,Oncocytoma

http://16627.dis.999120.net 继续提问

管状腺瘤 口腔科

管状腺瘤

http://16628.dis.999120.net 继续提问

腺泡细胞癌 口腔科

腺泡细胞癌;浆液细胞腺癌;腺细胞腺癌;腺泡细胞瘤;serouscelladenocarcinoma;aciniccelladenocarcinoma;aciniccelladenoma

http://16630.dis.999120.net 继续提问

黏液表皮样癌 口腔科

黏液表皮样癌;癌瘤

http://16631.dis.999120.net 继续提问

乳头状囊腺癌 口腔科

乳头状囊腺癌;产生黏液的腺乳头癌(非表皮样);恶性乳头状囊腺瘤;乳头状腺癌;囊腺癌;mucus-producingadenopapillary(nonepidermoid)carcinoma;malignantpapillarycystadenoma;papillaryadenocarcinoma;cystadenocarcinoma

http://16633.dis.999120.net 继续提问

涎腺导管癌 口腔科

涎腺导管癌

http://16634.dis.999120.net 继续提问

白色海绵状斑痣 口腔科

白色海绵状斑痣;白皱褶病;口白角化病;白色皱襞性龈口炎;口厚皮病;软性白斑;口腔黏膜痣样肥厚角化;家族性白色皱襞黏膜增生;whitefoldeddisease;leukokeratosisoris;whitefoldedgingivostomatitis;pachydermiaoris;softleukoplakia;naevus-likeisolatedhypertrophickera

http://16635.dis.999120.net 继续提问

口腔黏膜下纤维化 口腔科

口腔黏膜下纤维化

http://16636.dis.999120.net 继续提问

先天性角化不良症 口腔科

先天性角化不良症;先天性角化不良;先天性角化异常;Zinssers综合征

http://16637.dis.999120.net 继续提问

白色水肿 口腔科

白色水肿

http://16638.dis.999120.net 继续提问

闭锁he 口腔科

闭锁he

http://16639.dis.999120.net 继续提问

颞下颌关节紊乱综合征 口腔科

颞下颌关节紊乱综合征;颞下颌关节紊乱症;颞下颌关节功能紊乱综合征;temporomandibularjointdisorderssyndrome

http://16640.dis.999120.net 继续提问

慢性唇炎 口腔科

慢性非特异性唇炎;慢性唇炎

http://16641.dis.999120.net 继续提问

腺性唇炎 口腔科

腺性唇炎

http://16642.dis.999120.net 继续提问

良性淋巴组织增生性唇炎 口腔科

良性淋巴组织增生性唇炎;淋巴滤泡性唇炎;瘤样淋巴组织增生;cheilitisofbenignlymphoplasia

http://16643.dis.999120.net 继续提问

浆细胞性唇炎 口腔科

浆细胞性唇炎

http://16644.dis.999120.net 继续提问

肉芽肿性唇炎 口腔科

肉芽肿性唇炎;肥大性唇炎;巨唇;hypertrophiccheilitis;macrocheilia

http://16645.dis.999120.net 继续提问

日光性唇炎 口腔科

日光性唇炎;光化性唇炎;actiniccheilitis

http://16647.dis.999120.net 继续提问

变态反应性唇炎 口腔科

变态反应性唇炎;唇血管神经性水肿;接触性唇炎

http://16648.dis.999120.net 继续提问

颞下颌关节急性前脱位 口腔科

颞下颌关节急性前脱位

http://16650.dis.999120.net 继续提问

颞颌关节复发性脱位 口腔科

颞颌关节复发性脱位

http://16652.dis.999120.net 继续提问

地图舌 口腔科

游走性舌炎;地图舌;geographicglossitis

http://16656.dis.999120.net 继续提问

裂纹舌 口腔科

裂沟舌;沟纹舌;阴囊舌;裂纹舌;皱褶舌;fissuredtongue;rugaetongue;linguaplicata;scrotaltongue

http://16658.dis.999120.net 继续提问

颞下颌关节外强直 口腔科

颞下颌关节外强直;假性关节强直;颌间挛缩

http://16659.dis.999120.net 继续提问

舌乳头炎 口腔科

舌乳头炎

http://16661.dis.999120.net 继续提问

毛舌 口腔科

毛舌

http://16662.dis.999120.net 继续提问

正中菱形舌炎 口腔科

正中菱形舌炎

http://16663.dis.999120.net 继续提问

舌扁桃体肥大 口腔科

舌扁桃体肥大;舌扁桃体炎

http://16664.dis.999120.net 继续提问

舌淀粉样变性 口腔科

舌淀粉样变性;amyloidosislingualis

http://16665.dis.999120.net 继续提问

萎缩性舌炎 口腔科

萎缩性舌炎;红色平滑舌;镜面舌

http://16666.dis.999120.net 继续提问

深覆he 口腔科

深覆he

http://16667.dis.999120.net 继续提问

开he 口腔科

开he

http://16669.dis.999120.net 继续提问

腭裂 口腔科

腭裂

http://16671.dis.999120.net 继续提问

面裂 口腔科

面裂

http://16672.dis.999120.net 继续提问

牙颌面畸形 口腔科

牙颌面畸形